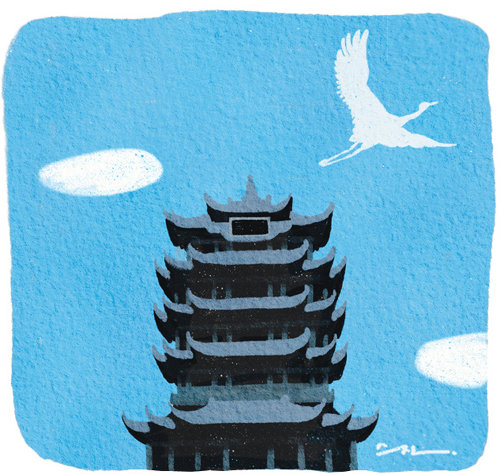

옛사람 황학 타고 이미 떠났고 이곳엔 덩그마니 황학루만 남아 있네.

황학은 가버린 후 돌아오지 않고 흰 구름만 천년토록 하릴없이 흐른다.

맑은 물엔 반들반들 한양의 숲 어른대고 향초는 더북더북 앵무섬에 무성하다.

(昔人已乘黃鶴去, 此地空餘黃鶴樓. 黃鶴一去不復返, 白雲千載空悠悠. 晴川歷歷漢陽樹, 芳草처처鸚鵡洲. 日暮鄕關何處是, 煙波江上使人愁.)―‘황학루(黃鶴樓)’ 최호(崔顥·704∼754)

신선이 노닐다 황학을 타고 떠났다는 황학루. 신선의 자취는 간데없고 누각만 덩그마니 홀로 남았다. 저 하늘 어딘가를 휘저었을 황학의 날갯짓마저 오랜 세월 무심한 구름 속으로 흐르고 흐를 뿐이다. 세상사 무상하기 그지없다는 공허감에 넋 놓고 있는 사이, 누각 저 너머로 화사하고 풍요로운 풍광이 시인의 시야에 잡힌다. 햇살에 반들거리며 도성 숲 머리가 강물에 일렁이고 삼각주 위의 봄풀이 저리 무성하다. 하지만 시간이 시나브로 해거름으로 향하면서 나그네 발길도 어쩔 수 없이 분주해졌을 터다. 강 위에 아스라이 피어오르는 물안개와 함께 향수의 가슴앓이가 스멀스멀 피어나고 있다.

황학루는 3세기 초 오(吳)나라 손권이 최초로 건립했다고 하는데 역대 많은 시인 묵객들이 족적을 남겼다. 이백이 이곳에서 최호의 시를 읽고 감탄을 금치 못했다는 이야기가 특히 유명하다. 젊은 시절부터 각지를 유람하며 시를 남겼던 이백이 황학루를 방문하여 막 시흥을 돋우려는 찰나 머리 위로 최호의 ‘황학루’가 눈에 들어왔다. 제행무상(諸行無常)의 허무와 노스탤지어가 절묘하게 어우러진 절창(絶唱)에 이 대시인마저 시상이 흔들렸던가. 이백은 ‘눈앞에 경치를 두고도 말로 표현할 수 없으니 최호가 읊은 노래가 바로 위에 있기 때문이러니’란 시구를 남기고 붓을 놓았다고 한다.

이준식의 한시 한 수 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

인터뷰

구독

-

어린이 책

구독 14

-

서영아의 100세 카페

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![바위에 꽂힌 화살[이준식의 한시 한수]〈99〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/03/12/105842341.1.jpg)

댓글 0