‘공시가 현실화’ 속도조절 목소리

○ 논란의 원인은 현실과 동떨어진 집값 통계

표본에는 거래가 거의 없는 주택까지 포함된다. 하지만 일반 국민들은 거래가 많은 ‘대장주’ 아파트 가격 변화를 민감하게 받아들인다. 일반 시세를 산정하는 표본 선정 단계부터 국민이 체감하는 시세와 괴리가 생기는 이유다.

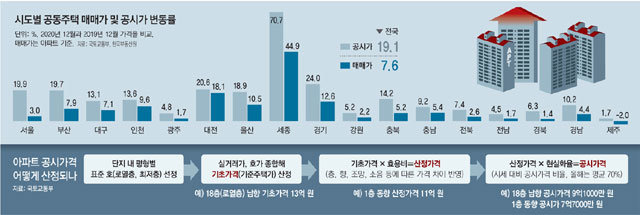

반면 공시가는 공시 대상인 전국 공동주택 1420만여 채를 전수 조사한다. 개별 주택의 ‘적정 가격’을 매기는 게 목적이다 보니 국민이 체감하는 시세 상승분이 거의 그대로 반영된다. 공시가는 집값 통계와 차이가 크지만 한국부동산원이 실거래가 사례만을 집계한 전국 아파트 실거래가격지수와 매우 비슷하게 움직인다. 지난해 12월 기준 전국 아파트 실거래가격지수는 1년 전보다 18.5%, 서울은 21.7% 뛰었다. 올해 공시가가 평균 19%가량 오른 점을 감안하면 오차가 2%포인트 정도다. 공시가 산정을 위한 ‘적정 가격’이 부동산원의 집값 통계보다 실제 가격을 잘 반영하는 셈이다.

집값과 공시가 변동률의 계산 방식이 다른 것도 이중 잣대 논란을 키운 원인이다. 집값 변동률은 표본인 개별 주택의 변동률을 먼저 구한 뒤 평균한 값이다. 반면 공시가 변동률은 올해 공시가 산정 기준 시점인 지난해 말 모든 주택의 공시가를 더한 총액이 1년 전보다 얼마나 올랐는지를 단순 계산한 값이다.

비싼 주택 소수의 가격 변화가 전체 공시가 변동률을 좌우하는 셈이다. 집값 급등기에는 ‘대장주’로 불리는 비싼 주택 가격이 더 가파르게 오른다. 부동산원 관계자는 “서울의 대규모 단지 공시가 총액이 강원도의 전체 공시가 총액과 맞먹을 정도로 대규모 단지 공시가가 전체 변동률에 미치는 영향이 크다”고 말했다. 집값 통계가 국민이 체감하는 시세를 제대로 반영하지 못하고 있다는 점은 개선돼야 할 대목이다. 다만 공시가가 일반 시세와 차이 나는 것은 조사 방식이 달라 생긴 차이일 뿐이다.

○ 시세 같아도 현실화율 다르면 공시가격 달라져

올해 공시가가 급등한 단지 집주인들은 “시세가 비슷한 다른 단지보다 왜 공시가가 더 높냐”는 불만을 쏟아낸다. 실제 일부 지역에선 지난해보다 시세는 내렸는데 공시가는 오르는 ‘역전 현상’도 나타났다.

이는 개별 단지마다 다른 현실화율(시세 대비 공시가 비율)에서 비롯됐을 가능성이 크다. 공시가 산정을 위해서는 가장 먼저 아파트 단지 내 평형별 표준 호의 가격(기초가격)을 매겨야 한다. 가장 비싼 로열층이나 가장 싼 최저층을 실거래가, 감정평가액, 호가, 인근 공인중개업소 의견 등을 종합해 산정한다. 실거래가를 최우선으로 보지만 시세보다 훨씬 저렴한 급매, 지인 간 거래로 의심되는 사례는 배제한다. 거래 시점에 따른 통계 보정도 거친다. 집값 급등 전인 지난해 5월 10억 원을 찍은 뒤 거래가 없던 A단지 가격이 지난해 12월 10억 원에 거래된 B단지와 같다고 볼 순 없기 때문이다.

공시가 산정 논란에 대해 국토부는 “공시가에 차이가 있다고 가격 산정이 잘못된 건 아니다”라고 해명했다. 정부는 ‘깜깜이 공시가’ 논란을 줄이기 위해 다음 달 29일 공동주택 공시가 산정 자료를 처음으로 공개한다.

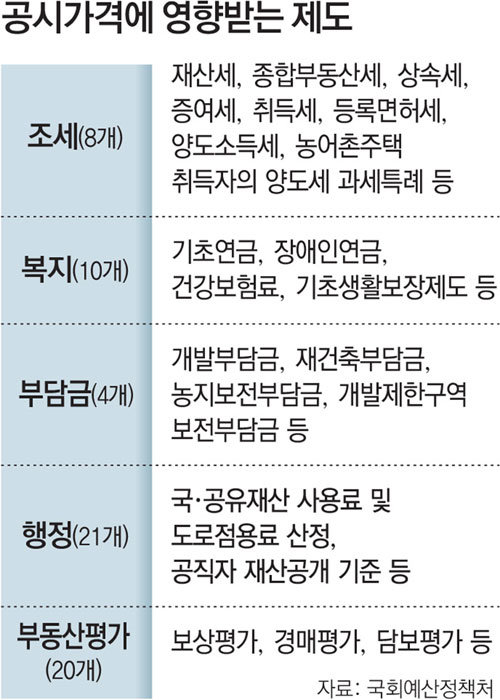

전문가들은 자료 공개는 바람직하다면서도 공시가 논란을 잠재우긴 부족할 것으로 본다. 이번 논란은 공시가 급등으로 보유세 부담이 커지며 불거졌다. 주택 한 채만 있어도 종합부동산세가 부과되는 공시가 9억 원 초과 서울 아파트 비중은 올해 24.2%다. 앞으로 집값이 안 올라도 공시가가 오르면서 종부세를 내야 하는 1주택자는 계속 늘어난다.

김우철 서울시립대 세무학과 교수는 “공시가격 현실화는 필요하지만 납세자의 부담 능력을 고려하지 않고 기계적으로 올리는 건 세금에 대한 반발감만 살 뿐”이라고 말했다. 현 정부가 종부세율 등을 세 번에 걸쳐 대폭 올린 뒤 공시가 현실화까지 추진하며 종부세가 징벌적 조세가 됐다고 강조했다.

법 개정을 거치지 않고 공시가를 올려 세금을 더 걷는 건 ‘조세 법정주의’에 위배된다는 지적도 있다. 조주현 건국대 부동산학과 명예교수는 “공시가 논란은 공시가에 연동된 세제 등 제도상 문제”라며 “종부세 부과 기준을 현실에 맞게 바꾸는 등 공시가 급등에 따른 충격을 줄이기 위한 보완책이 필요하다”고 말했다.

종부세 부과 기준은 2008년 공시가 9억 원 초과 주택으로 정해진 뒤 한 번도 바뀌지 않았다. 13년간 평균 아파트 매매가격은 2배로, 종부세 부과 대상인 아파트 비중은 3배 넘게 늘었다.

김호경 산업2부 기자 kimhk@donga.com

인사이드 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

시차적응

구독

-

딥다이브

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![[인사이드&인사이트]“골프황제도 은퇴 피할수없어”… ‘포스트 우즈’ 대비하는 PGA](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/03/29/106145849.1.jpg)

댓글 7

추천 많은 댓글

2021-03-24 08:15:56

문제인이가 평소하던대로 통계를 가지고 또 사기를 첬구나 , 세금을 올리기위해서 !

2021-03-24 08:51:33

되로 주고 말떼기로 뺏아내는 게 이 정권의 주특기 그래놓곤 입만 열면 국민과 서민을 위한다 하고.

2021-03-24 08:55:48

찔끔ㅎ 코로나 핑계로 국민들에게 퍼주더니 세금이 바닥나니 공시지가 올려서 세금 왕창 뜯어내는구나 한심한 문재이니 정부