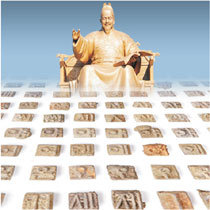

조선시대 세종이 지시해 만든 금속활자가 ‘갑인자(甲寅字·1434년)’다. 천문기계를 제작하는 기술자들이 만든 활자라서 품질이 뛰어나다는 게 국내 서지학계의 평가다. 조판 기술이 대폭 개선돼 활자들이 흔들리지 않게 찍혔고 인쇄 속도도 두 배로 빨라졌다. 가장 큰 특징은 서체의 세련된 아름다움이었다. 그 갑인자로 추정되는 한자 활자를 포함한 조선 전기의 금속활자 1600여 점이 대거 발굴됐다.

▷최근 서울 종로구 인사동에서 출토된 금속활자는 한자 1000여 점, 한글 580여 점 등 역대급이다. 특히 한자 활자는 국내에서 가장 수준 높은 금속활자, 한글 활자는 국내에서 가장 오래된 한글 활자여서 의미가 크다. 한자 활자는 최소 6점이 갑인자로 추정된다고 한다. 세계적으로 공인되면 1440년대 구텐베르크 금속활자보다도 앞서는 것이다. 국내 한자 금속활자는 고려시대 실물이 극소수 있지만 그 수준이 갑인자에 비해 크게 떨어진다.

▷지금까지는 서울 국립중앙박물관이 소장 중인 ‘을해자(乙亥字)’ 30여 점(1460∼1480년 제작으로 추정)이 가장 오래된 한글 금속활자로 통했다. 그런데 이번에 나온 한글 금속활자는 세종 때 간행된 국내 최초의 음운서인 동국정운(1448년)식 표기법을 따랐다. 세조 때 ‘능엄경언해’(1461년)와 닮은 을해자 글자체이기는 해도 동국정운에 나오는 ㅱ, ㅸ, ㆆ, ㆅ 등을 새긴 활자다. 바로 이 점에서 전문가들은 가장 오래된 한글 금속활자가 이번에 발견됐다고 본다.

▷세종이 동국정운을 펴냈던 것은 훈민정음에 반대하는 양반들을 설득하기 위해서였다. 이젠 한글에 세계인이 관심을 갖는다. 한글을 과학의 측면으로도, 예술의 측면으로도 다양한 각도에서 살펴보고 연구해야 할 때가 왔다. 주요 사료로 보존해야겠지만 젊은층이 애용하는 한글 서체 개발에도 활용할 방법을 찾으면 좋겠다. 그래야 박물관 속 금속활자가 아닌 미래의 한글이 된다.

횡설수설 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

월요 초대석

구독

-

정용관 칼럼

구독

-

김영민의 본다는 것은

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/신광영]관세 겁박하더니 “남는 달걀 좀” 손 벌리는 트럼프](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/16/131218275.1.jpg)

댓글 0