탱고는 아르헨티나 항구 노동자, 뱃사람들의 춤이었다. 고향을 떠나 부두에서 막노동하고 술 한잔 걸친 사람들의 춤. 원래 남자들끼리 추던 이 춤은 점차 남녀가 추는 이인무로 바뀌었다. 이 춤은 천하고 비도덕적인 춤이라는 편견을 뚫고 불꽃처럼 번져나갔다.

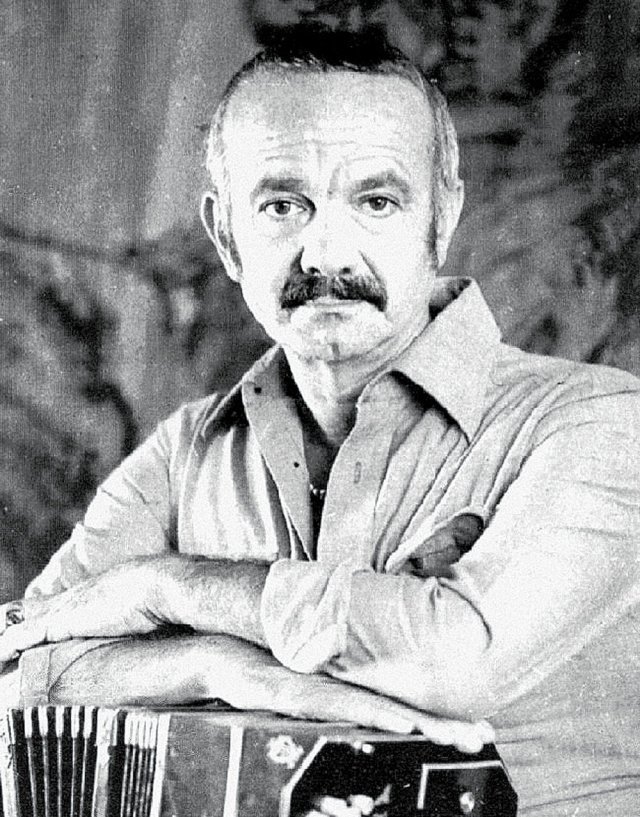

전통 탱고의 제왕은 카를로스 가르델이었다. 영화 ‘여인의 향기’에서 알 파치노가 춘 탱고 ‘포르 우나 카베사’의 작곡자다. 스타성과 기품으로 탱고 문화를 전하던 그는 1935년 불의의 비행기 사고로 세상을 떠나고 만다. 그 빈자리는 올해 탄생 100주년을 맞는 아스토르 피아졸라(사진)의 무대가 된다. 한 해 전 가르델을 만나 깊은 감화를 받았던 피아졸라는 바흐와 가르델 사이에서 갈등했다. 탱고에 저급한 음악이라는 낙인이 찍혀 있었던 것이다. 콜론 극장을 중심으로 클래식 대가들이 모여들던 당시 부에노스아이레스에서 그는 저명한 피아니스트 아르투르 루빈스타인이나 위대한 작곡가 알베르토 히나스테라 등을 만나 자극받았다. 동시에 그는 아니발 트로일로, 후안 다리엔소, 오스발도 푸글리에세 등 기라성 같은 탱고 음악가들을 떠날 수 없었다. 탱고를 클래식과 접목하려는 피아졸라는 외로운 길을 가야 했다. 전통 탱고와 새로운 탱고 사이의 반목과 갈등에 그의 완벽주의적 성격이 더해져 그 길을 더 어렵게 했다.

1959년에는 노니노라는 애칭으로 불리던 아버지 비센테가 세상을 떠난다. 피아졸라는 이듬해 아버지를 기리며 ‘아디오스 노니노’를 작곡했다. 자기 뿌리에 대한 인정과 상실. 두 사건은 피아졸라를 정신적으로 도약시킨다. 외로움을 빚어 열정에 이르게 하는 탱고의 혼이 새로운 차원으로 확장된 것이다. 이후 그는 용감히 자기 길을 개척하고, 예술음악과 대중음악의 경계를 허물며 문화적 헤게모니에 저항했다.

모든 사람은 외롭다. 동시에 사랑할 수 있는 능력이 있다. 외로움과 열정에 깃든 본질적 인간다움은 저급함과 고상함을 가르려는 편견을 뛰어넘는다. ‘아디오스 노니노’를 들으며 내게도 편견 너머 본질을 알아보는 눈과 귀가 있는지 생각해 본다.

클래식의 품격 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

손효림의 베스트셀러 레시피

구독

-

김도언의 너희가 노포를 아느냐

구독

-

동아경제가 만난 사람

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![남자가 여자로 살아야 할 때[클래식의 품격/노혜진의 엔딩 크레디트]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/07/19/108041640.1.jpg)

댓글 0