www.youtube.com/classicgam

같은 구도를 채색화와 판화로 제작한 것과 같은 일이 음악에도 가능할까. 비교할 만한 사례들이 있다. 같은 곡을 악기 또는 편성을 달리해 편곡한 경우다.

러시아 작곡가 무소륵스키의 피아노곡 ‘전람회의 그림’(1874년)은 친구였던 화가 겸 건축가 하르트만 추모전을 보고 받은 인상을 여러 악장의 피아노곡으로 표현한 작품이다. 프랑스 작곡가 라벨이 1922년 이 곡을 관현악곡으로 편곡해 발표했다. 정명훈이 지휘하는 KBS교향악단이 이 곡을 26일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 연주한다. 피아노곡에서는 무소륵스키 특유의 선 굵은 표현이 강조되는 반면 관현악곡에서는 훨씬 화려하고 다채로운 음색들이 쏟아져 내린다.

피아노곡을 관현악곡으로 편곡하는 데는 남다른 상상력이 필요하지만, 독주곡이나 이중주곡에 사용되는 악기를 바꾸어 연주하는 일은 한결 쉽다. 단지 악기마다 음높이가 다르므로 조(調)를 바꾸거나 너무 높거나 낮은 음을 바꾸고, 연주할 수 없는 부분도 바꾼다.

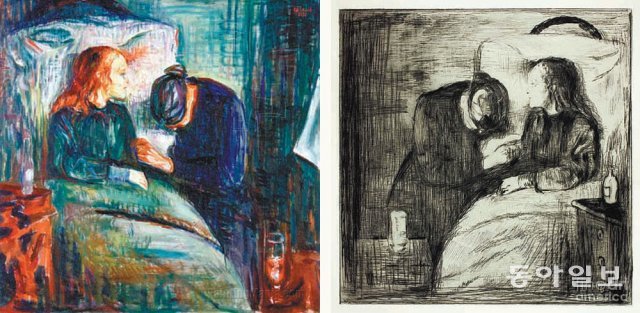

프랑크의 바이올린 소나타 A장조는 첼로, 플루트, 심지어 금관에서 최저음을 담당하는 튜바로도 연주돼 왔다. 이런 경우는 뭉크의 다른 그림인 ‘병든 아이’와 비교할 수 있다. 뭉크는 열다섯 살 때 세상을 떠난 누나의 기억을 그림에 담았다. 이 그림 역시 채색화와 석판화가 있는데, 석판화도 검은 잉크를 쓴 것과 붉은 잉크를 쓴 버전이 있다. 각각의 색이 주는 인상이 선연히 달라서 한 가지만이라면 아쉬울 것 같다. 28일 서울 예술의전당 IBK챔버홀에서 열린 오보이스트 함경과 피아니스트 손열음의 듀오 연주회에서 프랑크의 소나타를 오보에와 피아노라는 색다른 조합으로 들을 수 있다.

때로 원곡과 편곡 악보의 시간차가 꽤 클 때도 있다. 26일 피아니스트 김태형은 금호아트홀 연세에서 드뷔시, 라벨 등의 프랑스 근대 피아노곡과 18세기 프랑스 작곡가 라모의 건반악기 작품을 연주한다. 라모의 ‘암탉’은 꼭꼭꼭, 하는 닭의 울음소리를 표현한 곡인데, 이 작품을 20세기 이탈리아 작곡가 레스피기가 관현악 모음곡 ‘새(鳥)’에 편곡해 넣었다. 근대 관현악곡의 팬들에게는 레스피기의 편곡으로 더 친숙할 것이다.

이렇게 편성이나 악기를 바꾼 편곡 작품을 듣는 것은 오늘날의 음악팬에게는 특정 레퍼토리에 국한되거나 이색적인 경험이 된다. 음향기기가 개발되기 전에는 사정이 달랐다. 18세기 귀족들은 흔히 관악기 8∼10여 대로 구성된 앙상블 ‘하모니무지크’를 고용했다. 새 교향곡이 화제가 되면 관현악 악보를 하모니무지크용으로 편곡해 듣곤 했다. 19세기 중반 유럽 중산층 가정에 피아노가 널리 보급되면서 교향곡이나 오페라를 피아노 독주나 연탄(두 사람이 피아노 한 대에 앉아 연주하는 것)용으로 편곡한 악보가 널리 팔렸다.

오늘날 우리는 첨단 음향기기의 도움으로 어떤 곡이든 편곡 없이도 바로 불러낼 수 있다. 다른 악기를 위해 편곡된 버전들도 음원스트리밍 서비스나 유튜브에서 간단한 검색으로 찾아낼 수 있다. 놀라울 만큼 편리하지만, 그만큼 귀한 것의 가치에 무뎌진 시대이기도 하다.

유(윤종)튜브 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독

-

따만사

구독

-

손효림의 베스트셀러 레시피

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[유(윤종)튜브]이상한 노스탤지어가 유혹하는 9월](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/09/06/109123437.1.jpg)

댓글 0