‘종3 시네마천국’ 서울극장 폐관

대체 공휴일이던 16일 오후 2시 김정옥 씨(61·여)는 친구 김영민 씨와 함께 서울 종로구 서울극장 1층에서 30분 뒤 시작하는 영화 ‘퐁네프의 연인들’을 기다리고 있었다. 이날 오전 ‘더 수어사이드 스쿼드’를 본 그는 한 편만 보고 집에 가기는 아쉬워 두 시간 더 극장에 머물고 있다고 했다. 평소 보고 싶은 영화가 생기면 집 근처 멀티플렉스 영화관을 찾는 김 씨가 집에서 30분 넘게 걸리는 서울극장을 방문한 건 이달 31일을 끝으로 이 극장이 문을 닫아서다. 그는 “젊었을 때 친구들과 자주 왔다. 그때는 서울극장과 피카디리, 단성사 세 극장 중 마음에 드는 영화가 걸린 곳 앞에 줄을 서서 티켓을 샀다. 영화 시작 전 극장 입구에서 파는 고구마와 오징어, 군밤을 사서 영화를 기다리곤 했다”고 회상했다. “이번이 서울극장에서 보내는 마지막 휴일이네요”라고 말하는 그의 눈에 아쉬움이 가득했다.》

이날 서울극장 곳곳에선 마지막을 안타까워하는 이들이 눈에 띄었다. 폐관을 앞두고 선착순으로 공짜 티켓을 배포하는 ‘고맙습니다 상영회’ 행사가 끝났는데도 한 할머니는 “마지막인데 그냥 돈 내고 보자”며 남편의 소매를 잡아끌었다. 서울극장을 운영한 합동영화주식회사(합동영화사)가 제작한 주요 영화 포스터들이 걸린 벽 앞에서 사진을 찍는 젊은 커플도 있었다. 친구인 최은미 씨(41·여)와 김숙현 씨(41·여)는 광화문에서 일을 마치고 함께 영화를 보려고 서울극장을 자주 찾았다고 했다. 최 씨는 “단성사가 문을 닫고, 피카디리는 CGV에 인수됐는데 서울극장마저 문을 닫는다는 뉴스를 보고 아쉬운 마음에 찾아왔다”고 했다.

○ 종로3가 ‘골든트라이앵글’ 시대 이끌다

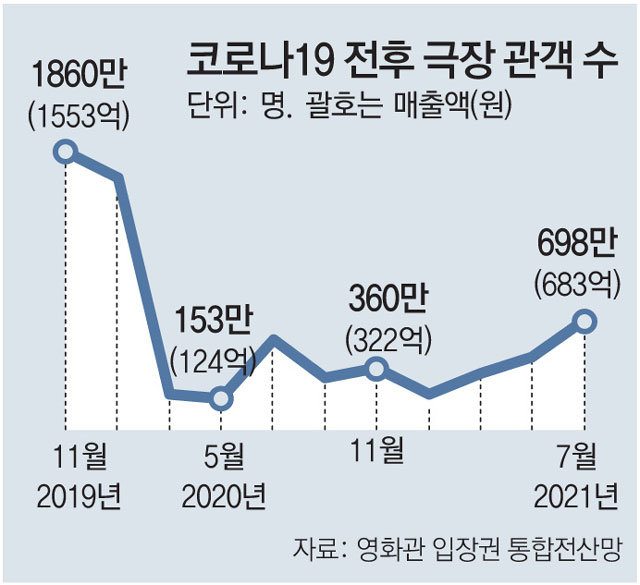

합동영화사에서 제작총괄을 맡아 ‘편지’ ‘그놈은 멋있었다’ 등을 제작한 김진문 아트시네마 대표는 “재벌기업이 운영하는 멀티플렉스가 들어오면서 전통 극장들은 전멸하다시피 했지만 서울극장은 역사와 특색으로 버텨 왔다. 코로나가 터진 뒤 한 달에 1억 원씩 적자를 봤다. 고 곽정환 회장이 일궈놓은 걸 어떻게든 지켜내려고 아내인 고은아 회장이 애썼지만 결국 적자가 누적돼 사업을 지속하기 어려웠다”고 밝혔다.

1907년 세워진 국내 최초의 상설 영화관 단성사와 서울극장, 피카디리 극장은 서울 지하철 1호선 종로3가역을 중심으로 몰려 있어 ‘골든트라이앵글’로 불리며 한국영화 호황기를 이끌었다. 특히 서울극장은 당시 영화계를 주름잡던 곽 회장의 경영하에 급속도로 성장했다. 곽 회장은 서울극장에 더해 부산 대영극장, 아카데미극장(전 왕자극장), 대구 중앙극장 등 지방 유력 극장들을 인수하며 전국 배급망을 갖췄다. 김진문 대표는 “외화 제작사들은 국내에 극장체인이 없어 한국에서 극장을 많이 갖고 있던 합동영화사에 독점 배급권을 줬다”며 “당시 수입할 수 있는 외화가 한 해 30편으로 제한돼 있었다. 해외에서 매년 제작되는 500∼600편의 외화 중 가장 잘 만들어진 것들만 선별해 30편을 가져오는데 흥행이 안 될 수가 있었겠느냐”고 말했다.

○ 종로3가 빅3 극장 줄이 흥행의 척도

영화인들 사이에선 종로3가 극장들에 얼마나 관객들이 모였느냐가 흥행의 척도가 된 시절이었다. 서울극장 기획팀에서 영화 일을 시작한 심재명 명필름 대표는 “1990년대 중반까지 영화 개봉은 지역별로 한 곳만 했기에 서울극장과 단성사, 피카디리 극장의 흥행 경쟁이 치열했다. 당시에는 예매 수치를 확인할 시스템도 없었기 때문에 개봉일 아침 일찍 종로3가역에 제작사와 수입배급사 관계자들이 모두 모였다. 서울극장 2층 팡세 카페에 자리를 잡고 앉아 극장 앞에 얼마나 줄을 섰는지를 보고 흥행 여부를 판단했다. 영화인들이 오전에 줄을 선 상황을 체크하고 근처 설렁탕집이나 중국집에 가서 함께 밥을 먹고 헤어지는 게 일상이었다”고 전했다.

○ 멀티플렉스에 자리 내준 전통 극장들

1998년 CGV강변을 시작으로 서울 강남 일대에 대기업 자본의 멀티플렉스가 들어서면서 전통 극장들을 찾는 관객은 점차 줄었다. 단일 극장들도 멀티플렉스 영화관으로 재개관하며 시대의 변화를 쫓았지만 판세를 뒤집기는 역부족이었다. 1개 스크린으로 시작한 서울극장은 1989년 베니스, 아카데미, 깐느 등 3개 관으로 증축해 한국 최초로 멀티플렉스화를 시도했다. 이후 상영관을 11개관까지 늘려 2019년까지는 흑자를 봤지만 코로나19로 적자가 쌓였다. 단성사는 2001년 옛 건물을 철거하고 2005년 지하 4층, 지상 9층의 7개 관 규모를 갖춘 뒤 2006년 3개 관을 추가했으나 멀티플렉스 체인의 공세를 이기지 못했다. 결국 2015년 3월 영안모자 계열인 자일오토마트에 575억 원에 팔려 귀금속 매장이 됐다. 피카디리는 2015년 CGV에 운영권을 넘겨 현재 ‘CGV 피카디리 1958’이라는 이름으로 운영되고 있다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[인사이드&인사이트]쑥쑥 크는 웹소설, 서울도서전 ‘특별 손님’으로… “출판시장 키울것”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/08/30/108837690.1.jpg)

댓글 0