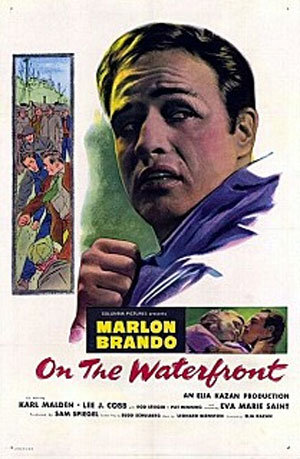

<37> 엘리아 카잔 감독의 ‘워터프론트’

20대 때 국제 운동 경기를 촬영한 적이 있다. 고도의 집중을 요하는 종목이었는데 우리나라 선수와 메달을 다투는 외국 선수의 집중을 방해하고자 그의 옆에 몰려가서 촬영하라는 지시를 받았다. 우리는 애국심으로 똘똘 뭉쳐 주저 없이 행했고, 그 덕인지는 모르나 우리나라 선수가 메달을 땄다. 내 공도 있다는 생각에 가슴이 벅찼다. 내가 훌쩍 커 보이고, 자랑스러웠다.

자기편을 위해서라면 어떠한 부정도 감수하며 거짓을 진실로, 진실을 거짓으로 둔갑시키는 이들을 보며 ‘창피하지 않을까? 저런 짓을 하는 자신을 어떻게 용납할까?’라고 의아해하지만 실은 나도 겪어봤다. 양심의 가책은커녕 우리 편을 위한다는 생각에 뿌듯하다. 확장되는 존재감과 연대감 속에서 보람도 느낀다. 자기 때문에 망가지는 다른 인생들은 안중에 없다. 하지만 언젠가는 부끄러운 자신을 마주할 것이다. 내 자신이 끔찍하게 무서웠던 건, 단 한 번도 그 외국 선수의 처지는 생각하지 않았다는 것이다.

이정향의 오후 3시 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

광화문에서

구독

-

법조 Zoom In : 대장동 재판 따라잡기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![진짜들이 사는 모습[이정향의 오후 3시]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/10/05/109566489.1.jpg)

댓글 0