지난 주말 내내 침대에 드러누워 피자와 볶음밥을 시켜 먹으며 ‘오징어 게임’ 전편을 본 후 느낀 감상은 지난 8년간 내가 살았던 한국에서 아직도 잘 몰랐던 면들을 발견하는 재미가 있었다는 거다. 그게 전부다. 대단한 명작도 아니라고 생각했고, 동시에 이 드라마를 두고 혹평하는 사람들이 이런저런 다른 작품들을 짜깁기한 데 불과하다고 비방하는 것에도 동의하지 않는다.

오늘 내가 ‘오징어 게임’을 두고 하고 싶은 이야기는 아주 개인적인 고민으로, 영국 가디언지에 나왔던 드라마 감독의 인터뷰에서 출발한다. 그 기사의 대부분은 드라마의 줄거리와 콘셉트 등에 관한 이런저런 구체적인 내용과 더불어 다음 시즌에 대한 질문과 대답으로 이루어져 있었다.

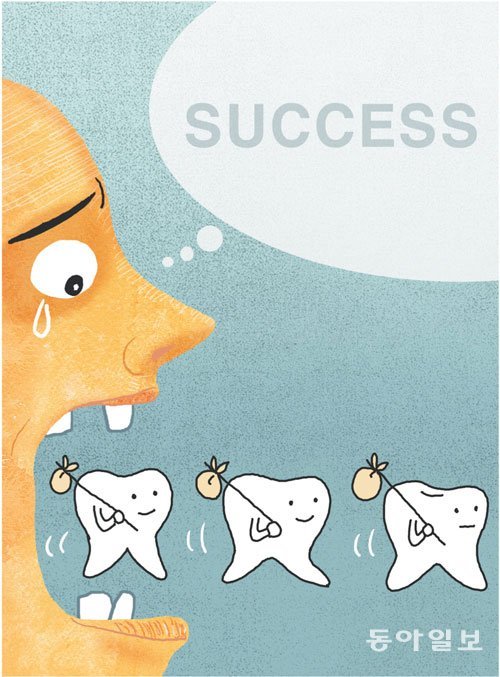

일 년 전에 썼던 나의 책에서 미국 작가 플래너리 오코너의 글을 인용한 적이 있다. “소설을 쓴다는 건 지독한 경험으로 그 과정에서 종종 머리가 빠지고 이가 썩는다.”

문학작품을 창작하는 것이 직업인 나 역시 지난 몇 년간 명백하게 모발이 줄어드는 것을 경험하긴 했다. 아침마다 화장실에서 거울을 보고 걱정할 만큼, 그리고 예전에 길에서 술 취한 한국 아저씨들이 나를 가리키며 “핸섬 맨, 핸섬 맨”이라고 하던 말들을 다시는 듣지 못할 만큼 빠르게 머리숱을 잃었다. 반면 나의 치아는 여전히 건강하고 튼튼하다. 그래서 황 감독의 인터뷰를 읽은 뒤엔 깊은 고민에 빠질 수밖에 없었다. 대체 어떤 수준의 스트레스를 받아서 얼마나 잠을 못 자고 얼마나 밥을 못 먹어 영양소가 부족했기에, 이가 여섯 개나 빠졌단 말인가? 혹시나 그게 겨우 초기 증상이고 앞으로 건강을 회복하지 못한다면? 수백만 명의 사람들이 잠들기 전에 보는 작품을 만들기 위해서 감내해야 할 몫이 이것인가? 그렇다면 나 역시 책을 쓰면서 이가 빠질 때까지 노력해야 하는 걸까? 이제야 세상 사람들이 하는 말이 이해가 된다. “우리를 착취하는 것은 고용주나 기업이 아니다. 바로 우리 자신이다.”

인터뷰에서 내가 놀랐던 부분이 또 있다. ‘오징어 게임’이 나오기 전까지 넷플릭스에서 가장 높은 조회수를 기록했던 영국 드라마 ‘브리저튼’을 본 적이 있냐는 질문에, 감독은 첫 회를 반 정도 보다가 꺼 버렸다고 대답한다. 나도 그 드라마는 첫 회를 보다가 꺼 버렸다. 형편없다고 생각했지만, 이건 그저 나의 개인적인 취향일 뿐이다. 감독의 이유는 사랑 이야기에 공감하지 않기 때문이라는 것이었다.

여기서 나는 또 묻는다. 이가 없는 입과 절대적인 고독, 이것이 성공의 대가란 말인가? 나라면, 머리숱이 다 없어질 때까지 글을 쓸 수는 있을지언정 글을 쓰다가 이가 하나라도 빠진다면 그대로 그만두고 직업을 바꿔 버리리라.

안드레스 솔라노 한국 블로그 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

이은화의 미술시간

구독

-

헬스캡슐

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![K-모기와의 전쟁[안드레스 솔라노 한국 블로그]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/12/10/110717449.1.jpg)

댓글 0