[글로벌 현장을 가다]

퀸스의 서쪽 끝에서 맨해튼을 마주 보고 있는 애스토리아 일대에는 임대주택 주민 등 저소득층이 많이 거주한다. 1주일에 서너 번 문을 여는 이 급식소에는 하루 수백 명의 시민이 식료품을 얻기 위해 모여드는데 이날은 더 많은 사람이 찾았다. 급식소가 추수감사절 명절을 앞두고 주민들에게 칠면조 고기를 나눠줬기 때문이다.

급식소를 운영하는 켈리 펠런 씨는 기자에게 “예전에는 하루 70명가량이 음식을 얻으러 왔는데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행이 시작된 후 배급을 할 때마다 250명 이상이 온다”고 말했다. 코로나19 백신이 보급된 후 사람이 좀 줄었지만 날씨가 추워지면서 다시 많은 사람이 찾고 있다고도 덧붙였다.

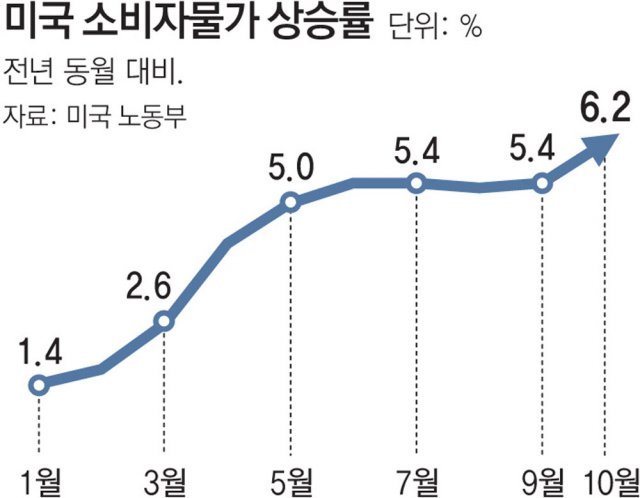

특히 최근 기록적인 인플레이션으로 각종 생필품 가격이 급등하면서 미국 서민층의 살림살이는 더 팍팍해지고 있다. 과거엔 극빈자가 주로 찾았던 무료 급식소에 멀쩡한 직장인과 젊은 사람들의 모습이 많이 보이는 것도 이와 무관하지 않다. 가난한 사람들이 음식을 가져갈 수 있도록 길거리에 놓아 둔 ‘커뮤니티 냉장고’에도 음식이 들어오자마자 곧 동나는 현상이 나타나고 있다.

미국 성인 9% “먹을 것 부족”

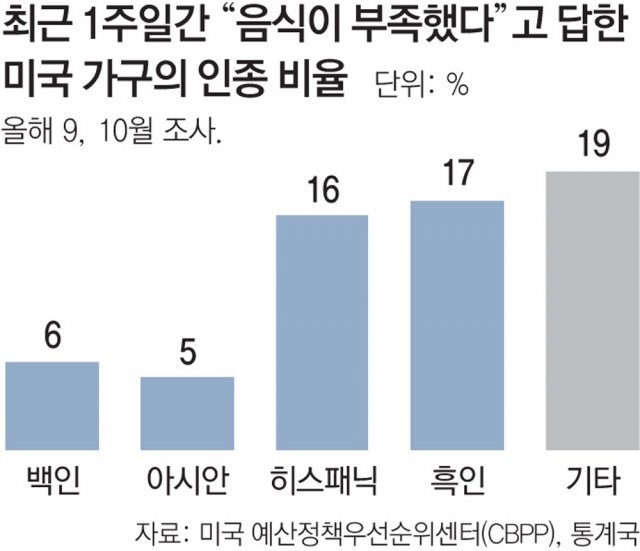

인종별로도 차이가 많았다. 아시안과 백인 가정은 음식이 부족한 비율이 5∼6% 선이었지만 히스패닉, 흑인, 기타 인종은 이 비율이 16∼19%로 훨씬 높았다.

그는 얼마 전 추수감사절을 앞두고 칠면조를 사러 슈퍼에 갔지만 비싼 가격에 그냥 돌아올 수밖에 없었다. 직장을 잃으면서 살림살이가 빠듯해졌기 때문이다. 지역 무료 급식소의 도움을 받아 겨우 칠면조 고기와 감자 등 추수감사절용 음식을 구했다.

라킨 씨 같은 사람이 늘면서 미국 전역의 주요 급식소들이 심각한 식료품 부족 사태를 겪고 있다. 필라델피아에서 대형 푸드뱅크를 운영하는 조지 매티식 씨 또한 인콰이어러에 “지난해 11월부터 지금까지 식료품을 찾는 수요는 계속 일정하지만 식품과 운송, 인건비 등 비용이 미친 듯이 올랐다”고 하소연했다. 그는 “우리는 한 달에 100만 명의 급식을 책임지고 있다”며 “전염병 대유행의 충격이 여전한데도 우리를 위한 연방정부 등의 지원이 줄어들고 있다”고 호소했다.

서부 콜로라도주에서 무료 급식소를 운영하는 린 텔퍼드 씨도 AP통신에 “피넛 버터 가격이 2년 전보다 80% 올랐고 맥앤치즈는 1년 전보다 19% 상승했다”고 토로했다. 또 줄어드는 음식 기부를 메우기 위해 식료품 구입에 더 많은 돈을 지출하고 있다고 밝혔다.

난방비-임차료 등 모두 올라

미국 가구당 월 난방비 또한 올해 평균 11달러(약 1만3000원)가량 오를 것으로 보인다. 여유 있는 중산층에는 큰돈이 아닐 수도 있지만 살림살이가 빠듯한 저소득층은 음식과 난방 중 하나를 골라야 하는 처지에 내몰리고 있다. 최근 미국 통계국의 조사에 따르면 미국인의 약 29%는 최근 에너지 요금을 납부하기 위해 기초 생필품에 대한 지출을 줄이거나 포기한 경험이 있다.

자동차가 필수품인 미국인에겐 휘발유 가격 상승도 상당한 타격이다. 미국자동차협회(AAA)에 따르면 현재 주유소 기름값은 배럴당 3.4달러 안팎으로 1년 전(2.1달러)에 비해 50% 이상 올랐다.

이런 물가 상승의 고통을 온몸으로 느끼는 사람은 대부분 저임금 근로자와 육체노동자들이다. 남부 아칸소주에서 월마트 계산원으로 일하는 멘디 휴스 씨(47)는 시급이 13달러(약 1만5400원)도 되지 않아 주택 임차료와 생필품 등을 사고 나면 남는 게 몇백 달러에 불과하다고 NBC방송에 토로했다. 게다가 요즘은 물가가 너무 많이 올라 마트에서 식재료를 구입할 엄두조차 나지 않는다고 했다. 그는 “얼마 전에도 맥도널드에서 4달러짜리 음식을 사서 저녁으로 때웠다. 물가가 너무 많이 올라 필수 식료품을 사는 것도 어려워졌다”며 “퇴근할 때마다 ‘내가 살 수 있는 게 무엇이 있을까’를 생각한다”고 했다.

글로벌 현장을 가다 >

구독 52

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독 139

-

기고

구독 39

-

비즈워치

구독 2

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

댓글 3

추천 많은 댓글

2021-12-02 06:02:20

미국서 최근 귀국한 사람들은 곳곳에 사람구함(now hiring)이 넘친단다. 정부의 공짜돈 그것도 일하는 사람과 비슷한 공짜돈에 맛들인 인간들이 일은 않고 공짜좋아하다가, 물가폭등에 이런 신세가 된거란다. 어디가나 공짜 좋아하는 사회가 당할 숙명이다. 북조선처럼!

2021-12-02 08:57:53

이재명의 참모 건국대 최배근 교수를 모셔라 그분은 초인플레가 발생하면 부자들이 타격받고 없는 사람들은 타격받을 돈이 없어 괜찮다는 분

2021-12-02 22:14:49

이재명식 퍼주기의 미래다. 사람들을 선동하고 속여서 가난을 나눠주면서도 그런 불평등한 제도를 만든 자신들은 독재권력과 특권을 즐긴다. 칠면조는 맛이 없으니 안 먹으면 되겠네.