‘천하의 요충지’ 한반도의 눈물

국제정세가 이렇게만 지속되었다면 별 문제가 없었을 것이다. 그러나 19세기 중반 대변동이 찾아왔다. 메이지 일본이 신흥세력으로 팍스 시니카에 도전한 것이다. ‘천하의 요충지’ 한반도는 국제정세의 대변동, 즉 패권다툼이 벌어지면 늘 시련에 직면하곤 했다. 송에 대한 몽골의 도전으로 고려는 쑥대밭이 되었고, 명에 대한 도요토미 히데요시, 누르하치의 도발은 임진왜란·정묘호란·병자호란을 불러왔다. 250여 년 만에 패권다툼이 벌어지자 한반도는 또다시 그 한복판으로 끌려들어갔다. 그 70년 뒤에는 미소 패권다툼 속에서 6·25전쟁이 벌어졌다. 그 후 70년간의 평화가 찾아 왔지만, 작금 벌어지고 있는 미중 패권다툼은 그런 면에서 매우 불길하며 북핵과 대만 문제는 그 선명한 징조다.

1884년 갑신정변 실패로 일본세력은 한반도에서 물러나고 조선은 청의 위안스카이와 민씨 세력의 독판이 되었다. 이로부터 청일전쟁이 일어난 10년 동안 실질적인 ‘조선통감’ 위안스카이와 민씨들은 아무런 일도 하지 않았다. 시간에는 물리적 시간과 역사적 시간이 있다. 같은 10년이라도 예를 들어 1820∼1830년의 10년과, 이 시기 10년의 ‘역사적 밀도’는 천양지차다. 세상은 10배의 속도로 변해가고 있었다. 밀도가 높은 시기인 만큼 더욱 농밀하게 살아내야 했지만, 조선의 위정자들과 조선을 개혁한답시고 군림하던 위안스카이가 이 10년 동안 무슨 개혁을 했는지 나는 알지 못한다.

이 ‘밀도 높은 역사적 10년’이 모든 걸 결정지었다. 정한론분쟁(1873년), 임오군란(1882년), 갑신정변(1884년) 등에서 마주한 한일의 국력 차는 아직 일본이 함부로 할 수 있을 정도는 아니었다. 그러나 1894년 청일전쟁 직전 한일의 국력 격차는 심하게 벌어져 있었다. 10년 전의 국력 차만 유지되었더라도 일본은 감히 한반도를 침략하지 못했을 것이다. 개인 간에 벌어진 시비에서는 남을 탓할 수도 있다. 그러나 국가 간에는 제일 먼저 자신에 엄중하게 책임을 물어야 한다. 일본의 침략근성에 대한 비판은 그 다음에 해도 늦지 않다.

청일, 한반도서 ‘조선 쟁탈’ 전쟁

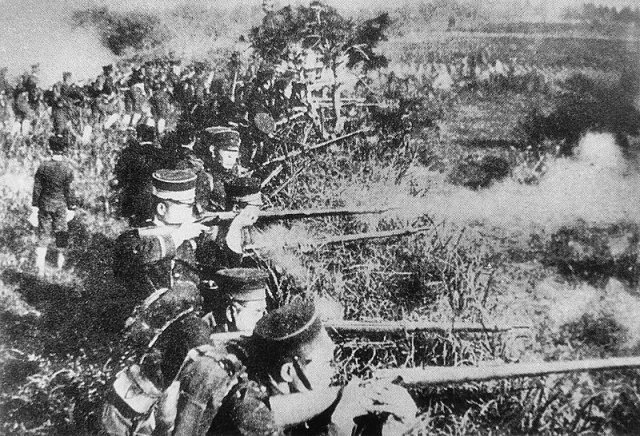

전봉준이 이끄는 동학봉기가 일어나자 조선 정부는 청에 진압군을 요청했다. 애초에는 청도 일본도 골치 아파했다. 청은 파병을 선뜻 결정하지 못했다. 일본 역시 청군에 동학군 진압을 맡기자는 의견과, 청이 파병하면 일본도 즉시 파병해야 한다는 의견이 맞섰다. 일본 내에서는 가와카미 소로쿠(川上操六) 육군참모차장을 필두로 군부가 즉시 파병을 주장했고, 애초엔 신중했던 외무대신 무쓰 무네미쓰(陸奧宗光)가 이에 동조했다. 수상 이토 히로부미는 청과의 군사충돌이 부담스러웠으나 야당이 국내문제로 정부 불신임 결의를 하는 등 국내 정세에 돌파구가 안 보이자 개전으로 기울었다.

일본군의 파병은 예상보다 신속했고 대규모였다. 청군이 충남 아산으로 들어온 데 비해 일본군은 인천을 통해 들어와 서울을 장악했다. 한때 전주성까지 점령했던 동학군은 이미 해산한 상태였다. 주둔 명분이 사라지자 청군은 철수를 제안했으나, 이미 대군을 파견하여 ‘다른 욕심’이 생긴 일본은 거부했다. 하지만 철병거부의 명분이 필요했다. 외무대신 무쓰조차도 “표면상 마땅한 구실이 없어 교전할 이유도 없었으므로, 이러한 답보적인 국면을 타개하기 위해서는 무엇인가 외교적인 정략을 통해 이런 정국을 일신하지 않으면 안 되었던 상황”이었다고 회고록(무쓰 무네미쓰 ‘건건록’)에서 고백하고 있다.

한반도 위협하는 ‘역사의 반복’

청일전쟁으로 장구한 세월동안 유지되어 왔던 중국의 영향력은 사라졌다. 그 틈을 러시아와 일본이 치고 들어왔다. 그러나 중국세력은 6·25전쟁 참전으로 불과 50여 년 만에 한반도에 복귀했다. 남쪽에는 일본 대신 미국이 들어왔다. 최근 격화되는 미중 대립은 ‘천하의 요충지’ 한반도를 다시 위협하고 있다. 가공할 만한 역사의 반복이다. 다만 한 가지 달라진 조건이 있다. 계속되는 역사의 장난 속에서도 기어이 선진국이 된 대한민국이라는 존재다. 대한민국의 시민들이야말로 ‘역사의 장난’을 거부할 ‘민족사의 주체’다. ‘청일전쟁’은 아직 끝나지 않았다.

박훈 한일 역사의 갈림길 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

새로 나왔어요

구독

-

동아리

구독

-

딥다이브

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![서자 출신 주도한 갑오개혁, 日 민비살해로 무너져[박훈 한일 역사의 갈림길]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/02/03/111564592.1.jpg)

![그리스 경제 부활이 긴축 덕분?…진짜 반전은 따로 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480916.1.thumb.jpg)

댓글 0