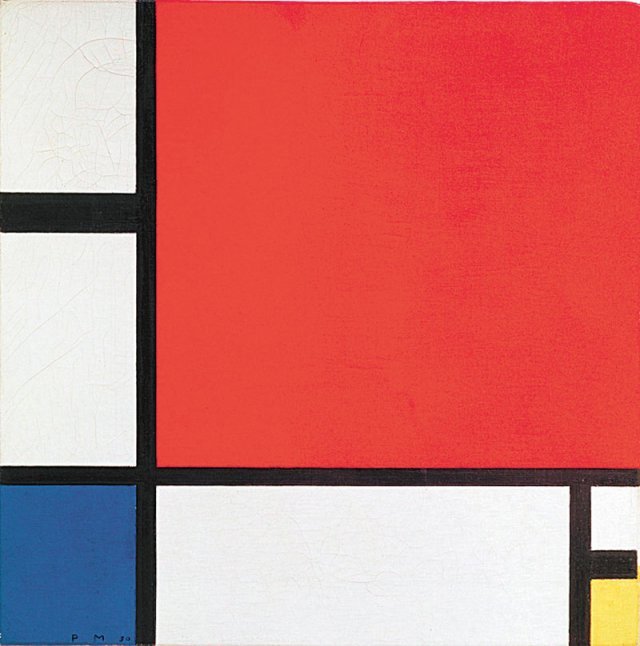

정사각형 캔버스 위에 빨강, 파랑, 노랑 색면과 다섯 개의 검은 직선이 그려져 있다. 이 단순한 그림은 추상미술의 선구자 피터르 몬드리안의 대표작이다. “이 정도는 나도 그리겠다”는 생각이 들 수도 있겠지만, 이래봬도 미술사를 빛낸 위대한 걸작이다. 참 쉽게 그린 것 같은데 왜 명작인 걸까? 화가는 이 그림을 통해 무엇을 표현하고자 했던 걸까?

네덜란드의 독실한 기독교 가정에서 자란 몬드리안은 20세 때 암스테르담 미술아카데미에 입학하면서 본격적인 화가의 길을 걸었다. 인상파풍으로 그리던 그는 39세가 되던 1911년 파리로 가서 입체파 그림을 연구했다. 이때부터 화풍에 큰 변화가 생긴다. 대상을 닮게 그리는 구상화에서 벗어나 추상을 시도했다. 선과 형태는 점점 단순해졌고, 색채 수도 과감하게 줄어들었다. 1920년대 이후부터는 대상의 재현을 일절 거부하고, 완전한 추상에 도달하게 된다.

이 시기 몬드리안 그림의 특징을 한마디로 표현하면 단순함과 절제였다. 형태, 명암, 원근법 등 전통적인 조형 요소를 과감하게 버리고 수직, 수평의 직선과 삼원색, 무채색만 사용해 그렸다. 신조형주의로 명명된 이러한 양식은 세계와 인간의 영적 본질을 탐구하는 신지학적 사상에 기초한 것이었다. 미술을 통해 질서와 균형의 아름다움을 나타내고자 했던 몬드리안은 ‘가장 기본적인 것이 가장 아름답다’고 믿었다. 또한 자신의 그림이 ‘우주의 진리와 근원을 표현’한다고 주장했다. 그의 예술적 신념을 압축적으로 보여주는 대표작이 바로 이 그림인 것이다.

이은화의 미술시간 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

트렌드 NOW

구독

-

글로벌 현장을 가다

구독

-

홍은심 기자의 긴가민가 질환시그널

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![폭풍의 감정[이은화의 미술시간]〈203〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/02/24/112011608.1.jpg)

댓글 0