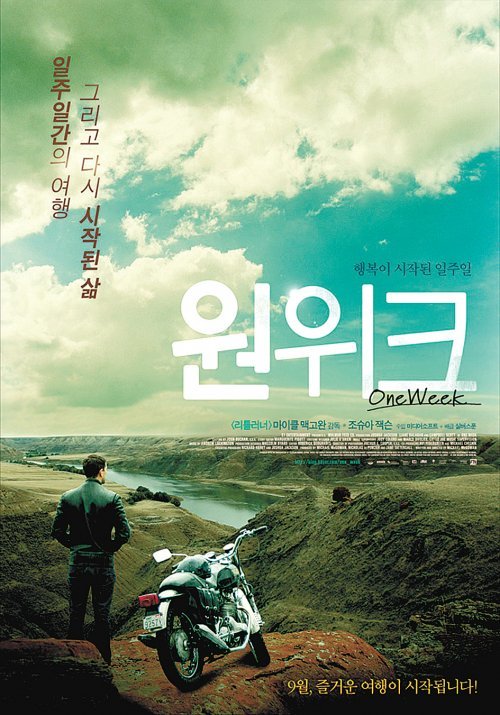

〈46〉 마이클 맥고완의 ‘원 위크’

무르익을 시간을 주지 않는 세상이다. 김치도 속성으로 숙성시키고, 라디오 청취자 사연도 문자로 보내면 실시간으로 방송을 탄다. 며칠 밤을 고민하며 엽서 한 장을 채우고, 보내고도 일주일을 가슴 졸이며 기다리던 그 낭만은 이제 없다. 듣는 이의 마음을 울리던 깊은 성찰도 찾기 힘들다. 급히 익힌 김치는 깊은 맛이 안 난다. 질병도 마찬가지다. 오랜 기간 누적된 병일수록 낫기 위해선 그만큼의 시간이 필요한데도 기다리는 대신 속성의 치료법에 몸을 맡긴다. 우리 몸은 소우주다. 오대양 육대주가 있듯이 오장육부가 있다. 1년이 12개월, 24절기, 365일이듯이 인체에는 12개의 경락과 24개의 갈비뼈, 365개의 혈이 있다. 우주의 축소판이다. 우주가 무한한 힘을 가졌듯 육체도 스스로 치유하는 능력이 있다. 원인 없는 병은 없다. 알아내지 못할 뿐이다. 나날이 정밀해지는 검사 도구 덕에 문진이 점점 사라져간다. 환자와 대화를 나누면서, 머릿속에 축적된 수많은 임상 경험들을 빛의 속도로 뒤져가며 답을 찾는 의사들의 연륜은 결코 기계가 따라잡을 수 없다.

심장 박동이 갑자기 빨라진 적이 있다. 걱정할수록 계속 빨라졌다. 며칠을 고생하다가 깨달았다. 몸은 의문문이나 부정문을 이해하지 못한다는 걸. “왜 자꾸 빨리 뛰지? 더 빨라지면 안 되는데.” 이 말을 그저 “더 빨리 뛰어”라고 알아듣는다는 걸. 온 국민이 코로나에 걸릴까 봐 전전긍긍한다. “걸리면 어떡하지? 걸리면 안 돼”라고 의문문과 부정문을 섞어가며 걱정할 시간에 내 몸을 격려하고 면역력을 키우자. 나를 지켜주는 일등공신은 백신보다도 면역력이다. 감기 기운이 느껴질 땐 두려워 말고 또다시 내 몸을 업그레이드시킬 때가 온 거라고 여기자. 감기는 언제나 이번 감기가 제일 독한 법. 하지만 이겨내면 몸도 그만큼 강해진다.

이정향의 오후 3시 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

2030세상

구독

-

광화문에서

구독

-

초대석

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘달콤한 거짓’을 선호하는 사회[이정향의 오후 3시]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/04/13/112842815.7.jpg)

댓글 0