주인공은 조각가 강대철이다. 한때 미술계의 혜성으로 각광을 받았다. 그는 1978년 중앙미술대전에서 ‘생명질’로 대상을 받았다. 고루한 구상 조각계에 신선한 새바람이었다. 그가 키운 ‘K 씨 농장의 호박’은 호박 가운데를 군홧발로 짓이겨 시대 상황을 상징하기도 했다. 경기도 이천의 조각공원을 조성하는 데 앞장서기도 했고, 개인전 등 작품 발표도 활발하게 했다. 1998년 페루 리마 국제 조각심포지엄에서 최고작가상을 받기도 했다. 그런 그가 선불교에 빠지기 시작하면서 작업은 수행으로 바뀌기 시작했다. 아예 수행 목적의 건물도 지어 도반들과 함께하는 생활을 했다. 그런 결과였는지 해인사 백련암의 성철 스님 동상을 만들었고, 이는 경남 산청의 성철 스님 기념관 조형물로 이어졌다(2015년). 수행은 미술계를 떠나게 했고, 은둔 생활로 이어졌다. 강대철의 잠적. 은둔 생활은 작가에게 새로운 길을 열어줬다.

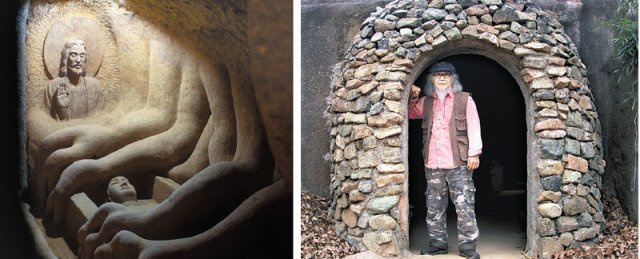

지리산에서 여생을 보내고자 옮긴 살림터가 현재의 사자산 자락 아늑한 곳이다. 이곳에 ‘차 마시는 방’이라도 하나 만들려고 땅을 팠다. 토질이 특이했다. 압착된 마사토와 황토는 그 나름대로 점력이 있고 견고했다. 양질의 흙을 만나는 바람에 높이 5m의 10여 평 공간을 확보할 수 있었다. ‘명상의 방’으로 훌륭했다. 하지만 흙벽은 조각가의 삽질을 불렀다. 게다가 성철 스님 기념관 일도 끝냈기 때문에 여유가 생겨 본격적으로 굴 파기 삽질을 시작했다. 구불구불, 여기저기 굴을 팠다. 네 개의 굴을 파는 데 만 3년이 흘러갔다. 굴이 깊어지자 파낸 흙 버리기가 중노동으로 다가왔다. 그래도 힘든 줄 모르고 눈만 뜨면 땅굴 파기 작업에 매진했다. 흙 파기 작업 자체를 구도의 방편으로 삼았기 때문에 가능했다. 예술가의 길이나 구도자의 길이나 다르지 않다고 믿었다. 환갑 나이에 새로운 땅을 선택했고, 토굴 파기에 7년을 보내고, 이제 70대 중반의 나이에 이르렀다.

애초 치밀한 계획 아래 작업을 시작했다면 이뤄내지 못했을 것이다. 노동량을 계산했다면 더욱 불가능했을 것이다. 흙은 계속 삽질을 요구했고, 벽면은 갖가지의 조형물을 허용했다. 그래서 세월 가는 줄도 모르고 어두운 땅굴에서 외로운 작업을 수행해 낼 수 있었다. 위로가 되었다면 벽면 위의 감실에 켜놓은 촛불이리라. 깜깜한 땅굴에서 뭔가 꿈틀거리고 있는 형상들. 거기에 한 은둔 생활자의 집념과 삶의 단면이 고스란히 녹아 있다. 한반도 땅끝 자락에서 일군 경이로운 ‘지하 미술관’ 아니 ‘깨달음의 선방’이다. 강대철은 ‘장흥 토굴’을 마무리하고 근래 강화도 전등사를 위해 관음상을 제작했고, 곧 점안식을 거행한다. 1980년대 ‘날리던 조각가’의 화려한 변신이라 할까, 잠적한 작가의 조용한 개선이라 할까. 하지만 강대철의 ‘지하 미술관’을 공개하는 나의 마음은 가볍지 않다. 세속적 호기심만 자극하는 것 같아서 더욱 그렇다.

윤범모의 현미경으로 본 명화 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![中에 감금됐던 아이웨이웨이, 난민을 품다[윤범모의 현미경으로 본 명화]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/04/19/112954475.1.jpg)

댓글 0