그리던 사무실의 조건이 있었다. 혼자니까 좁거나 불편한 건 상관없었다. 책이 꽉 찬 책장 같은 광경에 스스로를 밀어 넣고 싶기도 했다. 보통 내 업계 사람들은 강남이나 성수에 사무실을 낸다. 꿈에서도 가고 싶지 않았다. 강남은 돈 쓰러 가는 곳이지 벌러 가는 곳이 아니다. 성수는 사무지역으로 개발되지 않아 주차가 굉장히 어렵다. 평일에 주차장 입구에서 50분 대기한 적도 있다. 사무실 촌에 자리를 잡고 직장인풍 점심 식당에 가고 싶었다.

요즘 내 주변 젊은 사람들은 창업 사무실로 공유 오피스도 많이 쓴다. 편하니까. 간단한 절차를 거쳐 계약이 끝나면 PC 한 대로 바로 내 사무실을 차릴 수 있다. 화장실 청소도, 사무실 쓰레기통 비우기도 남이 해준다. ‘라운지’라 부르는 공용 탕비실도 있고, 입주자끼리 ‘밍글링’이라 부르는 상호 친교 시간을 가질 수도 있다. 커피나 맥주를 무료로 주거나 요가 프로그램을 운영하기도 한다. 실제로 공유 오피스를 써 본 주변 사람들은 편하고 깨끗해서 좋다고들 했다.

공유 오피스는 오늘날 ‘스타트업 비즈니스’의 한 전형이기도 하다. 공유 오피스의 디테일을 따져 보면 혁신적인 건 쉽게 이용하고 결제할 수 있는 앱 서비스 정도다. 작은 사무실을 얻고 운영하는 수고를 대행업체가 수행하고 그 수수료가 사용자의 월세에 붙는 구조, 100원짜리를 10개로 나누고 각각 12원에 파는 구조다. 나는 그 구조에 내 소중한 돈을 내며 스타트업 창업자 기분에 휩싸일 생각이 없었다.

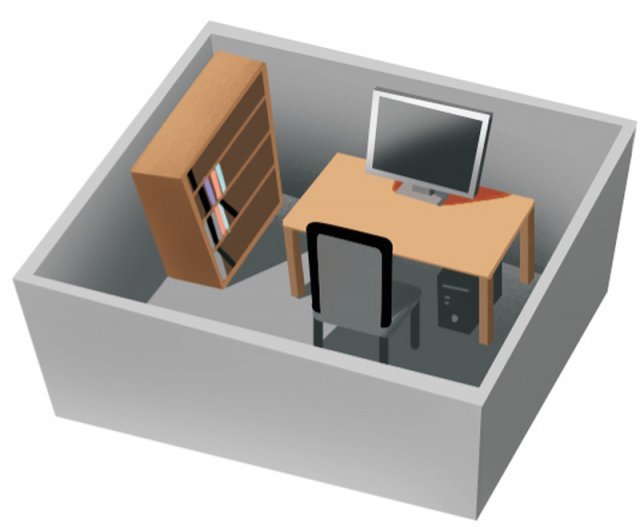

나는 현실적인 방법을 택했다. 구도심을 걸어 다니며 공실을 보고, 인터넷 매물로 올라오기 전의 낡은 사무실을 구했다. 엘리베이터 없는 건물 꼭대기 아래층, 18년 동안 어느 할아버지가 사용한 사무실이다. 계약서를 써주는 건물 관리소장님의 필체는 옛날 서예 같았다. 현실에 있음을 실감했다. 늘 필요한 기분, 내가 좋아하는 기분이었다.

2030세상 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

월요 초대석

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

정세연의 음식처방

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![회식이 사라진 세상[2030세상/김소라]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/04/26/113075770.1.jpg)

![정년 늘리는 대신 월급 얼마나 깎을 수 있나 [주애진의 적자생존]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131207786.2.thumb.png)

댓글 0