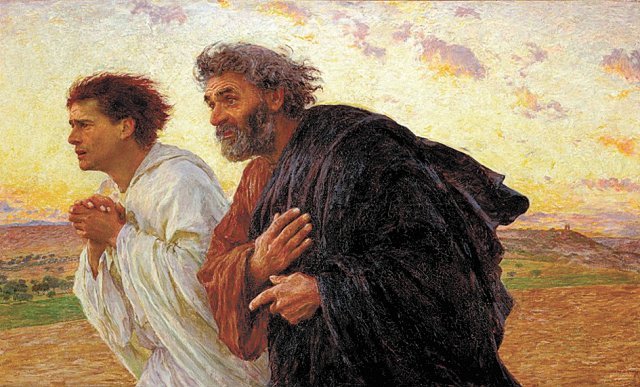

이 그림을 나는 서경식의 책 ‘나의 서양 미술 순례’에서 처음 만났다. 이 책은 1983년에 유럽을 여행하면서 그가 만난 미술 작품에 대한 이야기를 담은 미술기행서이지만, 한국의 정치 현실과 그것에 의해 희생된 가족들 그리고 자신에 관한 이야기를 담은 책이기도 하다. 인간의 고난을 형상화한 그림들 앞에서 자신의 모습을 발견해 가던 그는 뷔르낭의 그림을 우연히 만났다. 긴 여정, 허둥지둥 쫓기듯 달려온 지난날들, 새벽 여명에 깃든 내일을 향한 간절함. 마침내 이 그림에서 그는 자신의 모습을 보았다. 에필로그에 수록된 이 그림과 함께 서경식의 순례길은 끝을 맺는다. 잘 알려지지 않았던 평범한 이 그림은, 이 책을 읽은 나와 수많은 독자들, 특히 저자와 동시대 아픔을 겪었던 사람들에게, 이제는 ‘아는 그림’이 되었다. 그림은 이렇게도 만나진다.

뜻하지 않게 이 그림을 다시 만난 건, 김연수의 장편 소설 ‘원더보이’에서였다. 이야기는 1984년에서 시작한다. 불의의 사고로 부모를 잃은 어린 정훈은, 정치적 선동을 위해 급조된 ‘원더보이’가 되어 혼란의 소용돌이에 휘말리게 되고, 별명에 걸맞은 초능력을 갖게 된다. 민주화 운동, 시위, 그리고 분신이 벌어지던 1980년대 후반, 상실감과 두려움 가운데서 초능력인 독심술에 의지해 표류하는 삶을 살아간다. 그리고 그런 방황의 끝에서 정훈은 이 그림을 만난다. 순간, 내 앞에 정훈의 모습과 청년 서경식의 모습이 겹쳐졌다. 김연수는 이 그림을 어떻게 알게 되었을까? 나처럼 서경식의 책을 읽었을까? 나의 지나친 억측일지도 모르지만 말이다. 그림을 보면 두 인물이 화면의 중앙보다 왼쪽으로 치우쳐져 있고, 인물의 뒤쪽에 더 많은 공백이 있다. 마치 그들이 달려온 긴 여정에 많은 사연이 있었음을 암시하듯 말이다. 그 사연은 서경식의 사연이고, 원더보이 정훈이의 사연이고, 또 쫓기듯 살아온 우리 모두의 사연이기도 하다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0