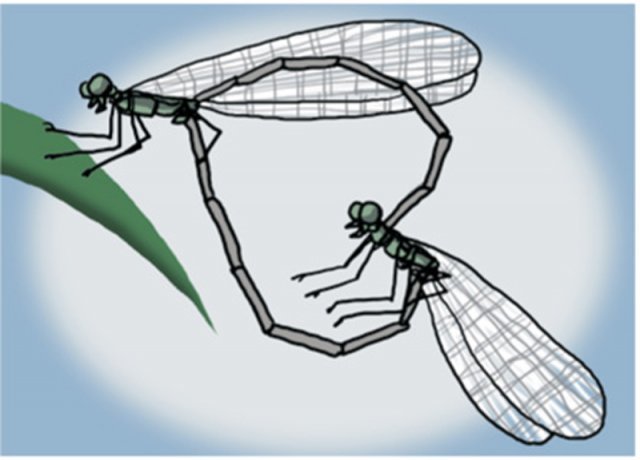

이들이 짝짓기를 하면서 하트를 그리는 건 그만한 이유가 있다. 잠자리의 배는 열 개의 마디로 되어 있는데 수컷은 두 번째와 세 번째 마디 사이에, 암컷은 여덟 번째와 아홉 번째 마디 사이에 생식기가 있다. 이런 수컷과 암컷이 짝짓기를 하려면, 제각기 머리를 상대의 몸에 고정시킨 채 이 두 부분을 만나게 해야 하는데 그러다 보니 자연스럽게 하트 모양이 생기는 것이다. 그러니까 우리와 같은 상징의 뜻은 없지만 어쨌든 넓은 의미에서 ‘사랑’이기는 하다는 얘기다.

재미있는 건, 우리가 사는 세상에도 사랑이라는 이름으로 집착에 가까운 행동을 하는 이들이 있듯 이들도 그렇다는 것이다. 가을의 따스한 햇볕을 받으며 하트 모양을 한 채 계속 같이 날아다니는 잠자리 커플이 그렇다. 얼핏 보면 아름다운 한 쌍의 달콤한 비행 같지만 실상은 좀 다르다. 사랑해서 그러는 게 아니라, 수컷이 짝짓기가 끝난 후에도 떠나지 않다 보니 그러는 것이기 때문이다. 왜 떠나지 않을까? 너무 사랑해서? 아니다. 다른 수컷이 접근하지 못하게 온 몸으로 막기 위해서다. 원천봉쇄 작전을 펼치고 있는 것이다.

이 작고 가냘픈 녀석들이 어떻게 이런 ‘숭악한’ 행동을 할까 싶지만 내력을 보면 수긍이 가기도 한다. 조상을 따라 올라가 보면 무려 3억 년도 더 된 생존의 역사를 갖고 있는 까닭이다. 3억 년이라면 저 아득한 원시의 시대인 석탄기부터 살아왔단 말인가. 그렇다. 오스트랄로피테쿠스까지 올라가도 600만 년에 불과한 우리에 비하면 정말이지 어마어마한 시간을 살아왔으니 그야말로 별의별 생존 실험을 해봤을 것이다. 그런 실험이 성공했으니 지금도 살아 있는 것이고.

어쨌든 짝짓기를 끝낸 암컷 잠자리에겐 중요한 일이 하나 더 남아 있다. 알을 낳아야 한다. 대체로 물에서 자라는 풀잎이나 물가 근처 모래 속에 알을 낳는데 거의 끝난 일이라고 방심했다간 큰코다친다. 언제 어디서 개구리의 혀가 미사일처럼 날아들지 모르기 때문이다. 잠자리에게도 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 어쨌든 이들에게도 가을은 결실의 계절이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![기자단 빠진 尹 현장행보, 국민들 궁금증 더 키운다[기자의 눈/이상헌]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/09/06/126893319.11.jpg)

![[정용관 칼럼]韓 대행은 ‘윤석열 대행’이 아닌 ‘대통령 대행’이다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130702059.1.thumb.jpg)

댓글 0