작년 말 세제개편 영향으로 올해부터 5년간 연평균 17조5000억 원의 세금이 덜 걷힐 것이라는 국회 예산정책처의 분석이 나왔다. 경기 침체 변수까지 고려하면 세수 감소 폭은 더 커질 가능성이 크다. 저소득층의 근로소득세 부담 완화, 기업 투자 활성화를 위한 법인세 인하, 종합부동산세 정상화 등 나름대로 이유가 있어 세제를 바꾼 것이지만 단기적으로 재정 건전성 악화를 피할 수 없는 상황이다.

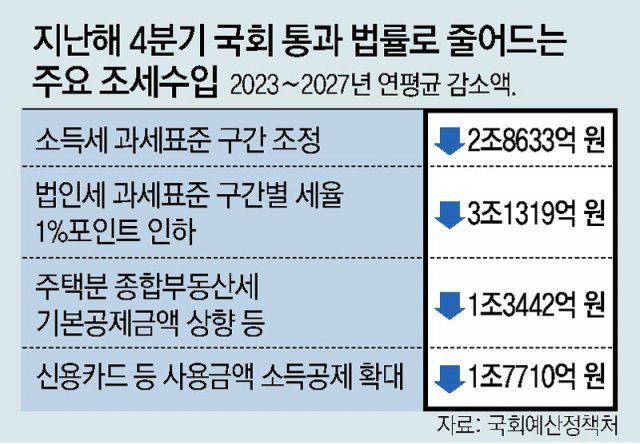

예산정책처에 따르면 작년 말 소득세법 개정으로 2027년까지 연평균 2조3000억 원의 세금 수입이 감소한다. 국회가 낮은 세율이 적용되는 소득세 구간의 기준선을 끌어올려 저소득층 근로자들의 부담을 줄였기 때문이다. 법인세는 모든 구간에서 1%포인트씩 세율을 낮춘 영향으로 연평균 4조1000억 원의 세금이 덜 걷힐 것으로 전망된다. 1주택자 종부세 부담 완화 등도 세수가 줄어드는 요인이다.

문제는 코로나19 말미의 리오프닝 효과로 세금이 잘 걷힌 작년과 달리 올해는 수출과 내수가 동시에 위축돼 세금이 덜 걷히고 있다는 점이다. 1월 국세 수입은 작년보다 6조8000억 원이나 줄었다. 세금 걷히는 속도도 18년 만의 최저다. 감세와 세수 감소가 맞물려 연말까지 예산당국이 예상한 세수 400조5000억 원 중 10조 원 정도 구멍이 생길 것이란 전망이 나온다.

그런데도 국내총생산(GDP)의 3% 이내로 연간 재정적자 폭을 제한하는 재정준칙의 법제화는 여야 갈등 때문에 공전하고 있다. 경제협력개발기구(OECD)는 선진국 가운데 빚 증가 속도가 제일 빠른 한국이 재정준칙을 도입하지 않으면 현재 50% 수준인 국가채무비율이 2060년에 150%까지 높아질 것이라고 경고했다. 재정준칙 도입을 더 미루다간 ‘재정 건전성 회복’이란 현 정부의 약속도 물거품이 될 수 있다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]불법 계엄으로 나라 만신창이 한 달… 아직도 “싸우겠다”는 尹](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/01/02/130780830.1.jpg)

댓글 0