반딧불이 불빛이 작다 마시라. 그래도 어둠 속 내 마음을 밝혀 주나니.

청풍(淸風)은 글자도 모르면서 왜 제멋대로 책갈피를 뒤적이는가.

(莫道螢光小, 猶懷照夜心. 淸風不識字, 何故亂飜書.)

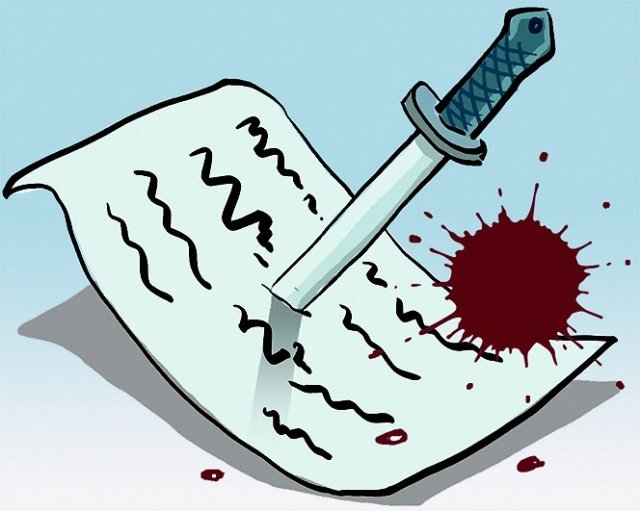

반딧불이 불빛 아래 책을 읽는 시인. 자그마할지라도 불빛은 글자뿐 아니라 시인의 어두운 마음까지 밝혀 준다. 아쉽다면 이따금 불어대는 바람에 후루룩 책장이 넘어가 버리는 것인데, 그렇다고 아주 마뜩잖은 것도 아니다. ‘바람이여, 그대가 글을 읽을 줄이나 안단 말인가’라고 농담할 만큼 여유롭기까지 한다. 선비가 독서 중에 흔히 겪을 법한 단순한 에피소드를 담담하게 그린 소품쯤으로 치부해버릴 수 있는 이 시는 그러나 엄청난 참화를 불러왔다.

왜 그랬을까. 누군가가 ‘청풍이 글자도 모른다’는 이 시구를 청대 통치자의 무지를 풍자한 거라 해석하여 황제에게 고발한 것이다. 한족에 비해 문화 수준이 낮다는 열등감에 시달린 만주족 통치자의 심기를 자극하기에 충분한 고자질이었다. 이에 옹정제(雍正帝)는 즉각 시인의 처결을 명령했다. 책 읽는 선비의 청아(淸雅)한 기품이 무고의 덫에 걸리는 순간 참화로 돌변해버린 것이다. 청대의 야사, 일화를 다룬 ‘청패류초(淸稗類鈔)’에도 유사한 기록이 있다. 옹정제가 미복잠행하던 중 한 노점에서 책을 뒤적이고 있는데 마침 바람이 불어 책갈피를 들척거렸다. 이를 본 시인이 ‘청풍은 글자도 모르면서 왜 제멋대로 책갈피를 뒤적이는가’라고 읊는 바람에 황제의 분노를 샀다는 것이다. 시인이 참화를 당한 실제 과정이야 어찌 되었건 시의(詩意)의 왜곡으로 빚어진 비극치고는 참으로 가혹하다. 만주족의 문화적 콤플렉스 때문에 한족 지식인이 겪은 필화 사건은 청 초기에 유독 빈번했다.

이준식의 한시 한 수 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이원주의 날飛

구독

-

오늘의 운세

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![풋내기 풍류객[이준식의 한시 한 수]〈207〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/04/06/118719091.7.jpg)

댓글 0