부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이 위기의 도화선이 될 것이라는 경고가 높지만 증권사 담당 임원들은 PF 성과급 등으로 고액의 연봉을 챙겨 논란이 되고 있다. 지난해 대표이사를 제외한 증권업계의 고액 연봉자 30명 가운데 20명은 부동산 PF 담당 임원으로 집계됐다. 이들은 수십억 원대 상여금을 포함해 평균 32억 원에 가까운 보수를 받아 갔다. 동아일보 취재팀이 증권사 26곳이 공시한 작년 사업보고서를 분석한 결과다.

수십억 원의 성과급을 챙겨 간 임원들이 부동산 PF로 뛰어난 실적을 냈다면 그에 맞는 대우를 받는 게 당연하다. 하지만 저금리와 부동산 호황 국면에서 부동산 PF에 공격적으로 뛰어든 증권사들이 고액의 인센티브를 고착화시킨 영향이 작지 않다. 다른 금융권과 건설업계 출신의 PF 인력을 경쟁적으로 확보하는 과정에서 투자 리스크는 고려하지 않은 채 단기 성과주의 중심의 보수 체계를 구축한 것이다.

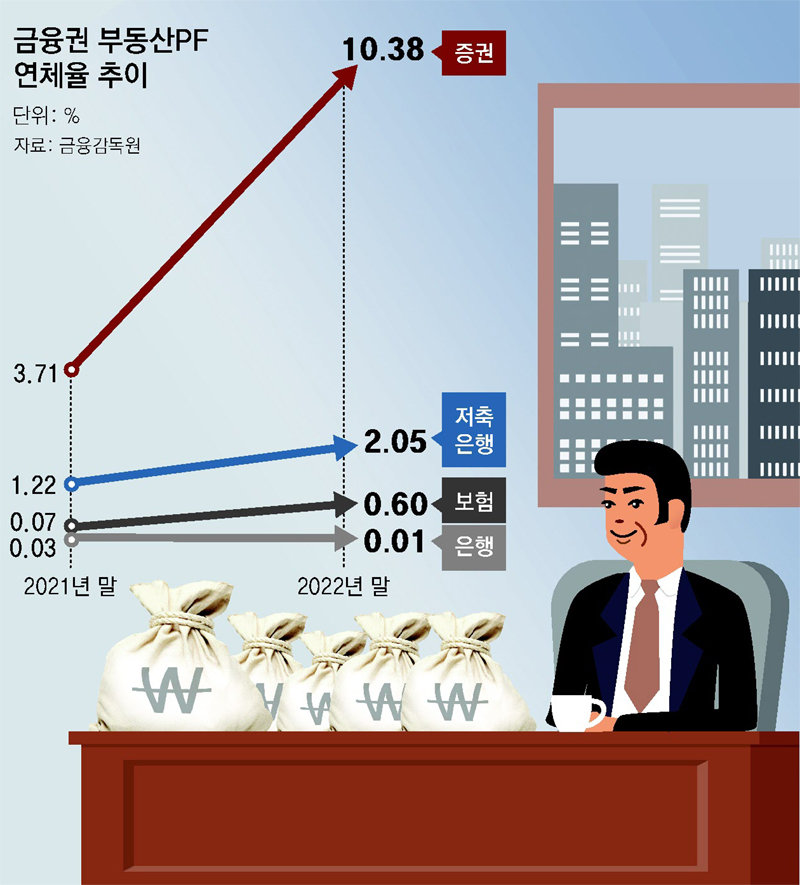

이를 기반으로 PF 사업을 대폭 키우면서 증권업계의 부동산 PF 위험노출액은 28조6000억 원으로 확대됐다. 저축은행 사태 이후 PF 대출에 소극적이었던 은행권과 대조적이다. 문제는 부동산 경기 악화와 금리 인상 여파로 증권사의 PF 연체율이 가파르게 치솟으며 부실 징후를 보이고 있다는 점이다. 증권사의 부동산 PF 연체율은 이미 작년 말 10.4%로, 저축은행·카드사보다 5배가량 높다.

부동산 PF가 금융 시스템을 위협할 만큼 방만하게 운영된 데는 증권사 등 금융사의 책임이 작지 않다. 이 같은 책임은 외면한 채 수십억 원대 성과급 잔치를 벌이는 것은 심각한 모럴 해저드가 아닐 수 없다. 당장은 연체율 관리 등에 나서 급한 불을 꺼야겠지만, 비상식적인 성과보수 체계를 개선하는 작업도 서둘러야 한다. ‘이익은 사유화하고 손실은 사회화’하는 관행이 반복돼서는 안 될 것이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]이재용 “죽느냐, 사느냐 직면”… 제2의 ‘프랑크푸르트 선언’ 되길](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/17/131226208.1.jpg)

![목소리 잃은 ‘미국의 소리’… 미국의 적에게 주는 선물[횡설수설/이진영]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131225827.2.thumb.jpg)

댓글 0