《최근 정치권과 언론에서 느닷없이 위안스카이(袁世凱·1859∼1916) 이름이 오르내렸다. 싱하이밍(邢海明) 주한 중국대사가 한국의 제1당 대표 앞에서 한국 정부의 외교 정책을 거칠게 비판한 데 대한 반응이었다. 나는 일단 ‘위안스카이가 한국인들에게 이렇게 많이 알려져 있었나?’ 하고 놀랐다. 하긴 요즘 메이지유신 주역 중 한 명인 사카모토 료마(坂本龍馬) 이름도 술술 대는 일반인들을 자주 본다. 동아시아 역사에 대한 한국 시민들의 인식이 점점 깊어지고 있는 거 같아 반갑다.》

20대 중반 中관리, 조선 내정 간섭

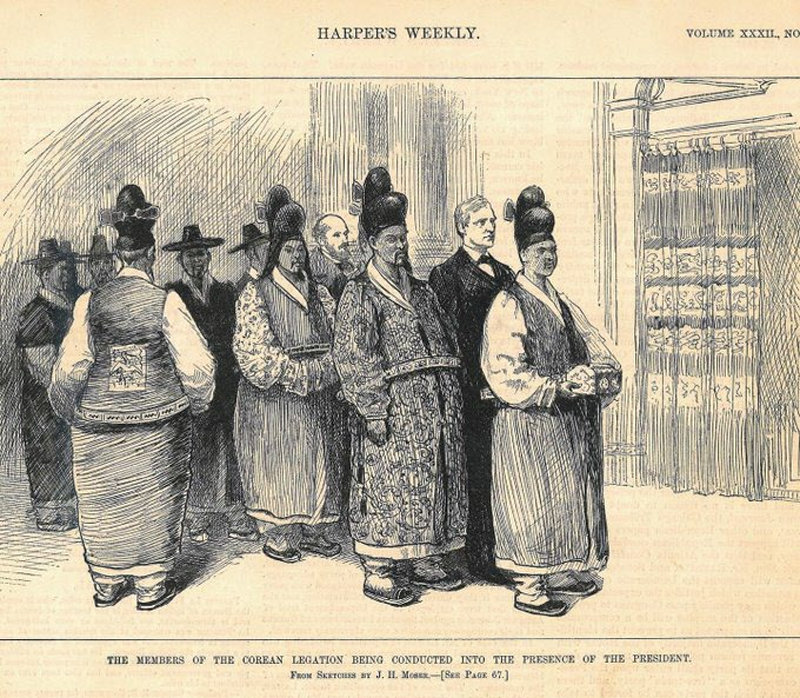

위안스카이는 과거에 연거푸 낙방한 후 임오군란 때 오장경(吳長慶) 부대를 따라 23세의 나이로 조선에 왔다. 갑신정변(1884년) 때 김옥균 세력을 전격적으로 진압한 것도 그였다. 그 후 잠시 귀국했다가 임오군란 당시 청으로 잡혀 갔던 흥선대원군을 데리고 1885년 다시 나타났다. 그해 청과 일본은 톈진조약을 맺었는데, 이 조약으로 일본은 사실상 조선에서 손을 떼었다. 일본 외무대신 이노우에 가오루(井上馨)는 이홍장(李鴻章)에게 청이 주도권을 쥐고 조선 내정을 개혁해 달라는 제안을 하기도 했다. 이렇게 되자 청 조정으로부터 정식으로 주찰조선총리교섭통상사의(駐紮朝鮮總理交涉通商事宜)에 임명된 위안스카이의 독판이 펼쳐졌다. 실제로 그는 명함에 통감(統監)을 의미하는 ‘Resident’를 박아 넣고 다녔다.

걷지 않고 가마 타고 대궐 들어가

독립하려는 조선, 군림하려는 청

청에서 독립하려는 조선과 그런 조선을 찍어 누르려는 위안스카이 간의 갈등은 1890년 승하한 신정왕후 조대비(神貞王后趙大妃) 조문 문제를 두고 적나라하게 드러났다. 서울 주재 각국 외교관들은 함께 모여 조문 방식에 대해 의논하고자 했다. 그러나 위안스카이는 조선과 청의 관계는 특수하다며 이를 거부하고 따로 입궁하여 조문하려 했지만, 조선 조정에 보기 좋게 거절당했다.

그는 다른 수를 들고나왔다. 당시 조대비 승하 소식을 알리러 베이징에 간 조선 사신(고부사·告訃使)은 청의 조문 사절을 사양하며 부의(賻儀)만 받겠다는 뜻을 피력했다. 전통대로 조문 칙사를 파견하면, 조선 국왕은 서대문 밖 모화관(慕華館)에 나가 고두(叩頭)의 예로 영접해야 했다. 이미 독립 의식을 갖게 된 조선 조정은 이를 피하기 위해 굳이 칙사 파견을 하지 않아도 된다는 뜻을 표했던 것이다. 그러나 이를 사대질서 회복의 기회라고 생각한 위안스카이는 칙사 파견을 강행했다. 20세기를 불과 10년 앞둔 시점에 벌어진 일이다. 하는 수 없이 칙사를 맞이하며 고두례(叩頭禮)를 행한 고종, 그리고 그를 바라보는 조선 백성의 마음은 어떠했을까.

박훈 한국인이 본 20세기 일본사 >

구독 80

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독 101

-

유재영의 전국깐부자랑

구독 13

-

김선미의 시크릿가든

구독 184

-

- 좋아요

- 10개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 29개

![“이승만 자유-민주 위해 反日… 지금 일본 비판은 뭘 위한 건가”[박훈 한국인이 본 일본사]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/07/20/120341268.2.jpg)

댓글 13

추천 많은 댓글

2023-06-23 06:52:50

개딸들 박훈교수 사무실에 쳐들어가서 깨진 수박통 들고 시위하는거 아냐?! 왜 우리 상전 중국 속 긁냐며.. 쯧쯧

2023-06-23 10:57:28

1882년부터 1994년까지, 한국은 중국의 식민지 혹은 속국이었고 조선 총독이 바로 원세계였죠. 일본은 적어도 1895년까지 한국을 식민지화 하거나 침략하려 했다는 증거는 없습니다. 일본은 식민지 경영 비용이 너무 크다고 본 것이죠. 일본이 원한 것은 한국이 근대화 개혁을 통하여 일본에 부담없이 일본에 우호적인 국가가 되길 바란 것 뿐입니다. 그래서 조선 개혁을 돕기도 하고 (갑신정변), 주도하기도 (갑오개혁) 했습니다. 일본이 조선 개혁을 포기하고 보호국화를 결심한 것은 1895년이죠. 지금 한국사 교과서는 온통 조작되었습니다.

2023-06-23 09:20:17

리짜이밍