“명상, 과학으로 볼 수 있나” 논쟁

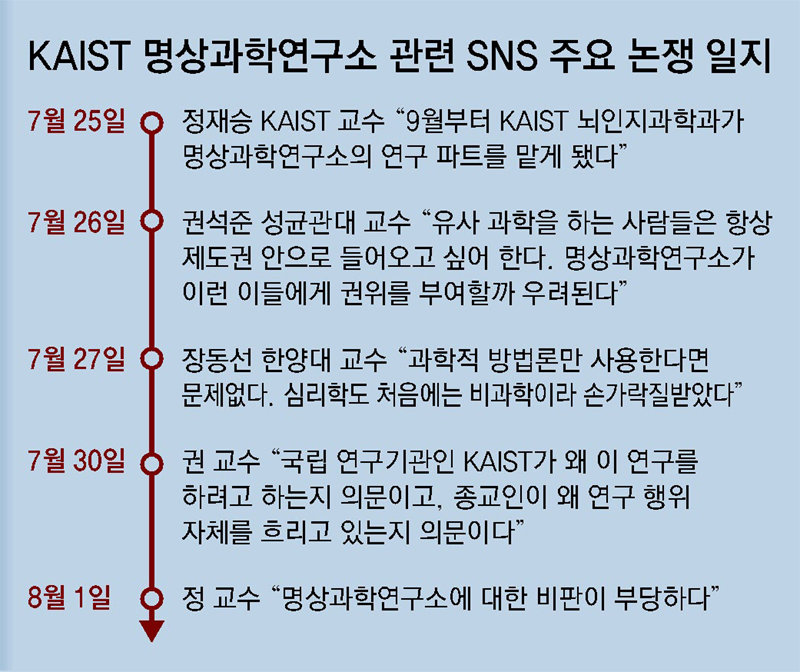

《지난달 25일 과학계에서는 명상을 과학으로 볼 수 있는지를 두고 치열한 논쟁이 시작됐다. 여러 TV 프로그램에 출연하며 대중과도 친숙한 정재승 KAIST 뇌인지과학과 교수가 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “뇌인지과학과가 올해 9월부터 KAIST 명상과학연구소의 연구 파트를 맡게 됐다”는 사실을 알리면서부터다.

이에 대해 권석준 성균관대 화학공학과 교수는 “명상과학연구소가 하는 연구가 많은 유사과학 지지자들이 제도권 안으로 들어올 수 있게 하는 일종의 권위를 부여할까 우려된다”는 취지의 글을 SNS에 올리며 논쟁에 불이 붙었다.

이후 두 과학자를 중심으로 일어난 ‘명상 과학’ 논쟁에 다양한 분야의 과학자들이 ‘참전’하며 SNS에서는 명상이 유사과학인지, 혹은 아직 무르익지 않은 ‘범(汎)과학’인지에 대한 토론이 벌어지고 있다.》

●‘명상은 과학인가’ 두고 치열한 논쟁

이에 대해 권 교수는 같은 달 30일 “재차 강조하지만 명상 자체가 유사과학이라고 주장하는 것은 아니다”라면서도 “그렇지만 일반적 과학자로서 불확실성에 의문을 제기하고, 왜 KAIST 같은 대표 국립 연구기관에서 이 연구를 하려고 하는지 궁금할 뿐”이라고 반박했다. 이어 “우려스러운 부분은 왜 종교인이 연구소장을 맡아, 제대로 개념을 정립하지 않은 채 연구 행위 자체를 흐리고 있는가 하는 점”이라고 강조했다.

권 교수가 언급한 대로 이번 논쟁이 이렇게 커지게 된 배경으로는 KAIST 명상과학연구소의 ‘특수성‘이 자리하고 있다. 명상과학연구소는 KAIST가 SK그룹의 지원을 받아 2018년 개소한 기관이다. 최창원 SK디스커버리 부회장이 이사장으로 있는 재단법인 플라톤아카데미가 재정을 지원해 왔다.

●“주관적 영역 비중 커” 명상 과학적 측정 어렵다 지적

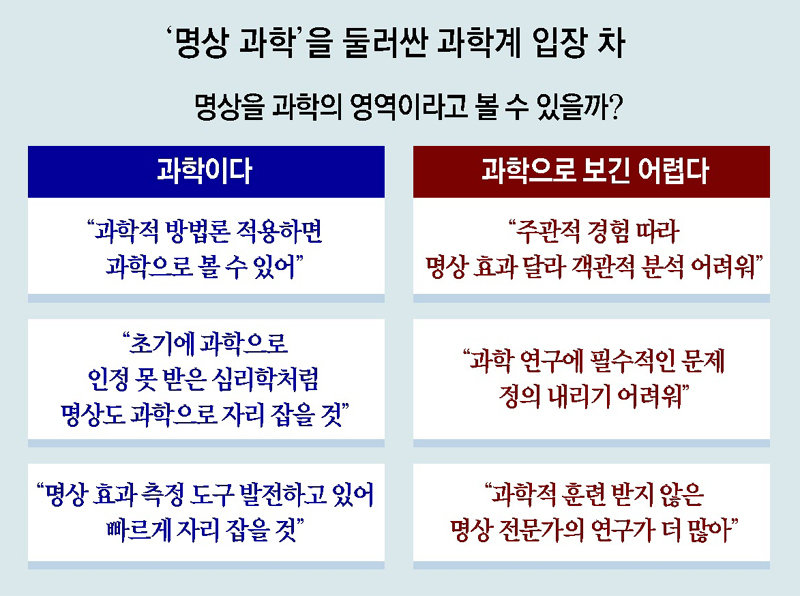

논의의 핵심 쟁점은 주관적 경험이 많은 영향을 미치는 명상의 효과를 객관적 지표로 나타낼 수 있느냐다. 뇌과학은 넓은 범위의 인지 영역을 다룬다. 그중 통증의 경우 사람마다 특정 자극에 대해 느끼는 통증의 범위가 유사하고, 여러 심리 변수가 통증의 강도에 거의 영향을 미치지 않는다. 그만큼 객관화가 수월하다는 의미다. 반면 명상은 그날의 신체 및 심리 상태나 주의력 등이 명상의 효과에 많은 영향을 미치기 때문에 객관화하기가 어렵다.

홍석준 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수는 “객관화가 어렵다는 점이 명상 연구에 있어 과학적 접근을 어렵게 만든다”며 “이를 이용해 실제보다 과대 광고하는 일부 명상 프로그램들이 과학자들 사이에서 논란을 낳고 있는 것”이라고 했다.

1990년대부터 명상 과학에 연구비를 지원하고 있는 국립보건원(NIH) 역시 홈페이지를 통해 “다양한 유형의 명상 연구는 효과를 측정하기가 어려워 과학적으로 엄밀한 결과를 내놓기 어렵다. 지나치게 낙관적으로 해석됐을 가능성이 있다”고 경고하고 있다.

fMRI는 활성화된 신경세포 주위로 피가 몰리는 현상을 이용해 혈류의 변화를 측정하는 방식이다. 현재까지 뇌의 기능을 파악하는 데 가장 유용한 도구로 사용되고 있다. 하지만 신경세포가 제공하는 직접적인 신호가 아닌 간접적인 신호를 이용한다는 점, 신경세포 변화가 혈류 변화를 일으키기까지 시간 차가 발생한다는 점이 한계로 지적되고 있다.

재현성이 부족한 것도 아직 해결하지 못한 문제다. 2020년 미국 듀크대 연구진은 국제 학술지 ‘심리과학회지’에 fMRI를 이용한 77건의 실험을 메타분석한 결과 전체적으로 신뢰도가 낮은 것으로 나타났다는 연구 결과를 발표했다. 연구에 따르면 이 중 20%만이 우수한 신뢰도를 보였으며, 56%는 매우 낮은 신뢰도를 보였다. 객관성을 담보한 과학적 데이터를 뽑아내기 어렵다는 의미다.

박장연 성균관대 글로벌바이오메디컬공학과 교수는 “글로벌 학회에서도 관련 논의가 많이 진행되고 있다”며 “뇌의 본질적인 특성상 그때그때 측정값이 다를 수 있기 때문에 반복 실험을 통해 일관성 있는 결과를 얻는 것이 중요하다”고 했다.

●“명상은 뇌와 의식 이해하려면 필수 연구” 반박도

그럼에도 뇌과학 연구자들의 공통적인 의견은 “향후 뇌와 의식을 이해하려면 명상에 대한 연구는 필수”라는 것이다. 이성배 대구경북과학기술원(DGIST) 뇌과학과 교수는 “지금 지적되는 한계점들은 모두 한 과학 분야가 무르익기 전 겪는 시행착오”라며 “fMRI를 비롯해 뇌의 기능을 측정할 수 있는 도구와 방법론이 계속 발전하고 있기 때문에 앞으로 충분히 과학적으로 검증할 수 있을 것”이라고 했다.

최근에는 MRI를 이용해 뇌의 구조 변화를 관찰해 명상의 효과를 측정하는 방법론도 대두되고 있다. fMRI가 뇌의 기능을 보는 장비라면 MRI는 구조를 파악하는 데 사용된다.

이 분야 석학인 타니아 징거 독일 막스플랑크 인간 인지 및 뇌과학 연구소 교수는 2017년 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스’에 명상의 일종인 ‘마음챙김훈련(mindfulness training)’을 9개월간 진행한 참가자 332명의 훈련 전과 후 뇌의 구조를 MRI로 촬영했다. 그 결과 뇌 피질의 두께가 최대 0.04mm 두꺼워진 것을 확인했다. 인간 뇌의 평균 피질 두께가 2.5mm인 것을 고려할 때 약 1.6% 증가한 셈이다. 일반적으로 나이가 들거나 퇴행성 뇌질환이 있는 경우 피질의 두께가 얇아지기 때문에 연구진은 피질이 두꺼워진 현상을 뇌의 기능이 향상한 것이라고 추정했다. 연구진은 “이번 연구를 통해 명상 등의 행위가 뇌의 구조 변화를 가져올 수 있다는 것을 보였다”고 설명했다.

국내에서도 실시간으로 뇌의 활성을 확인할 수 있는 fMRI 기법이 개발되고 있다. 박장연 교수는 지난해 ‘다이애나(DIANA)’라는 실시간 fMRI 기법을 개발해 국제 학술지 ‘사이언스’에 공개했다. 박 교수는 “아직은 이 같은 뇌 측정 기법들이 발전하고 있는 중이기 때문에 조금 더 시간을 가지고 지켜볼 필요가 있다”고 했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[인사이드&인사이트]10승-41홈런 오타니, 사이영상-홈런왕 ‘미션 임파서블’ 도전](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/08/14/120704272.2.jpg)

![[송평인 칼럼]민주당 더 욕심부리면 뼈다귀 놓친 개꼴 된다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130718419.1.thumb.jpg)

댓글 0