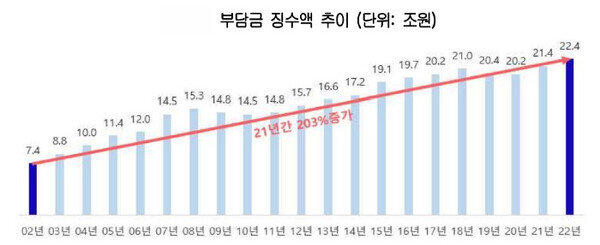

담뱃값이나 전기요금에 붙는 부담금은 세금이 아니지만 기업과 개인이 세금처럼 내야 한다. 이런 90종류 부담금으로 국민이 작년 한 해 부담한 돈이 22조4000억 원이다. 전년보다 1조 원 늘었다. 처음 부담금을 물리기로 했을 때는 특정 공익사업의 재원 충당이 목적이었다. 하지만 시간이 지나면서 본래 취지에서 벗어난 준(準)조세로 굳어졌다.

규모가 제일 큰 국민건강증진 부담금은 지난해 2조8250억 원이 걷혔다. 담배 한 갑당 840원씩 담배 사업자에게 물린다. 1995년 부담금이 신설됐을 때 목적은 금연 교육 등 국민의 건강 증진이었다. 연간 부담액은 28년 만에 188배로 늘었지만 걷힌 돈 대부분은 지금 감염병, 저출산 대응 등 전혀 다른 용도로 쓰인다.

한국전력이 전기요금을 걷을 때 3.7%씩 추가 징수하는 전력산업기반기금 부담금은 지출하는 금액보다 매년 2조 원 이상 더 걷힌다. 전기요금이 오르면서 부담금도 같은 속도로 증가하고 있다. 2001년 도입 때 전력산업 민영화에 대비해 산업기반을 확충하기로 했던 약속과 달리 신재생에너지 사업, 한전공대 건립 등에 동원되고 있다.

부담금이든, 세금이든 필요 이상으로 걷으면 가계의 가처분소득을 줄여 소비를 줄이고, 기업의 투자도 위축시키는 결과로 이어진다. 정부와 정치권이 멋대로 용도를 변경하면서 엉뚱한 곳에 낭비되는 돈이 적지 않다. 일반 관객에게 3%씩 물리는 영화상영관 입장권 부과금, 국민이 해외여행을 떠날 때 내는 출국납부금 등은 특정 공익사업에 쓰기 위해 사업자에게 물린다는 부담금 부과의 기본 원칙에도 어긋난다는 지적이 많다.

올해 한국의 성장률은 1%대 중반까지 떨어질 것으로 전망된다. 소비 위축과 중국발 악재로 더 하락할 것이란 예상까지 나오고 있다. 세금이 덜 걷혀 재정적자 폭이 커지면 정부와 정치권은 준조세인 부담금을 쌈짓돈처럼 쓰고 싶은 유혹에 빠지기 쉽다. 이런 일을 막기 위해서라도 본래 목적에서 이탈한 부담금 제도를 전면 정비해 민간의 부담을 덜어줘야 한다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[사설]‘의원 같은 지위’ ‘金 여사 돈도 받아’… 브로커 명태균이 뭐길래](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/11/12/130415332.1.jpg)

댓글 0