《영화 ‘오펜하이머’ 개봉은 원자폭탄 개발 과정에 대한 정보가 대중적으로 알려지는 계기가 되었다. 영화 중반부에 뉴멕시코 사막에서 원자폭탄을 개발하기 위한 비밀 연구소가 설치된 후 첫 핵실험에 도달하기까지의 과정은 그야말로 과학계의 ‘어벤저스’ 군단이 지구를 구하는 모습처럼 그려진다. 제2차 세계대전 중에 원자폭탄을 만들기 위해 노력을 기울인 것은 미국만이 아니었다.》

2차대전 美英獨日 핵폭탄 제조 경쟁

영국도 ‘튜브 앨로이스(Tube Alloys)’라는 암호명을 달고 케임브리지대 캐번디시 연구소를 중심으로 핵무기 개발의 가능성을 타진했지만 독자적으로 개발하기보다 1943년에 미국 맨해튼 프로젝트에 합류하기로 결정했다. 일본도 비교적 소규모였지만 원자폭탄 개발 프로젝트를 추진했다. 일본 물리학자 니시나 요시오(仁科芳雄)를 중심으로 한 ‘니고(ニ号)’ 연구가 그것이었는데, 결국 우라늄 동위원소의 농축에 실패하고 1943년에 중단되었다.

먼저 미국 본토는 2차 세계대전의 전장에서 비켜나 있었다는 점을 들 수 있다. 따라서 미국이 보유한 막대한 산업적 역량을 원자폭탄에 사용될 핵연료 제조에 투입할 수 있었다. 예를 들어, 우라늄 농축을 위해 건설된 오크리지 설비는 테네시강 유역 개발공사(TVA) 수력발전소에서 생산하는 막대한 전력을 활용하는, 당시로서는 세계 최대 면적의 공장이기도 했다.

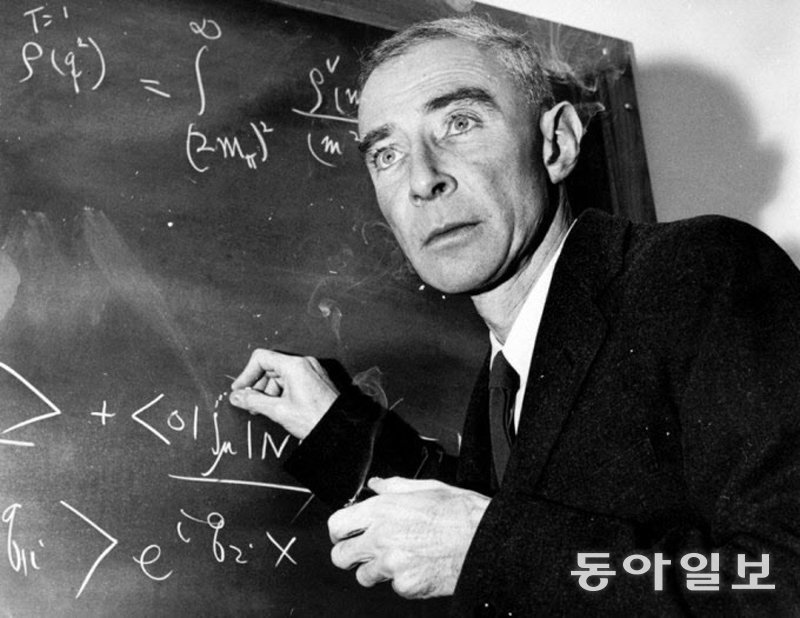

둘째, 오펜하이머라는 걸출한 인물의 리더십 역시 중요한 요인이었다. 그는 물리학자로서도 탁월한 업적을 남겼지만, 다양한 분야의 전문가들의 이야기를 듣고 핵심을 파악한 후 다음 단계의 연구를 기획하는 데 있어서 뛰어난 재능을 가진 인물이었다. 공산주의 활동 전력에도 불구하고 그가 맨해튼 프로젝트의 과학 총책임자로 발탁된 것도 이런 이유 때문이었다. 결국 다양한 분야의 전문성을 섭렵할 수 있는 탁월한 프로젝트 관리자가 막힘없이 일할 수 있도록 미국 연방정부가 전 국가적 산업 역량을 총동원해 준 것이 맨해튼 프로젝트 성공의 비밀이었다.

‘과학 어벤저스’ 모인 맨해튼 프로젝트

우리가 직면한 문제가 얼마나 많은가? 1970년대 이래 인류는 암을 정복하고 에이즈 치료제를 개발하며, 태양 에너지와 핵융합 발전을 통해 에너지 문제를 근본적으로 해결함으로써 기후변화에 대응하고, 사이버 보안 문제를 해결하기 위한 ‘또 하나의 맨해튼 프로젝트’를 추진해야 한다고 끊임없이 주장해 왔다. 이러한 주장이 기대하는 바는 국가 기구의 전폭적인 지원을 바탕으로 자원을 총동원해 최첨단 과학과 기술을 이용한 해결책을 모색할 수 있도록 해 달라는 것이다. 과학자들에게 가장 이상적인 작업 환경을 만들어 달라는 요구이다.

학제의 벽 넘고, 국가는 전폭 지원해야

문제는 모든 상황이 1942년처럼 명쾌하지 않다는 데 있다. 1940년대에는 독일보다 빠르게 원자폭탄을 만들어야 한다는 것이 미국 과학기술자들에게 지상(至上)의 명령이었다. 핵무기를 만드는 것은 징집되어 유럽 전장으로 파병된 수만 명의 미국 젊은이들의 목숨을 지키는 문제이기도 했지만, 더 넓게는 2000년을 이어온 서구 문명의 근간을 수호하는 일이기도 했다. 이러한 명분 때문에 미국 연방정부는 20억 달러에 달하는 예산을 투입했고, 수천 명의 최고급 과학기술자들이 생업을 제쳐둔 채 프로젝트에 참여해 원자폭탄 제작이라는 목표를 향해 내달렸던 것이다. 생존을 도모하고 문명을 수호한다는 명확한 목표는 여러 분야의 전문가들이 학제(學制)의 벽을 넘어 ‘융합’ 프로젝트의 성공을 위해 협력하게 만들었다.

그렇다면 21세기 한국에서 맨해튼 프로젝트의 사례가 주는 시사점은 무엇보다도 목적이 불분명한 융합 연구는 공허하다는 것이 아닐까. 물론 연구 활동이란 근본적으로 미지의 세계를 탐구하는 것이니만큼 어느 정도의 공허함을 허용해야 할 필요도 있다. 1920년대 이론물리학자들의 탁상공론이 불과 20년 만에 세계를 뒤흔드는 무기가 되어 돌아오리라고 아무도 상상하지 못했듯이, 현재의 시점에서 실용성이 없어 보이는 연구가 어떤 결과를 낳을지 모르기 때문이다.

세상 바꾸는 과학 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

광화문에서

구독

-

글로벌 현장을 가다

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![달 실험 통해 더 먼 우주로… ‘다행성 종족’ 도전 본격화[세상 바꾸는 과학]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/09/25/121364935.8.jpg)

댓글 0