지금은 우리나라에도 코스를 즐기는 파인 다이닝 레스토랑이 많아졌지만, 보통 친구나 연인과 만나면 식사를 빠르게 마치고 조금은 느긋하게 커피를 마신 다음 노래방에 가거나 영화를 보는 2, 3차 문화가 일반적인 것 같다.

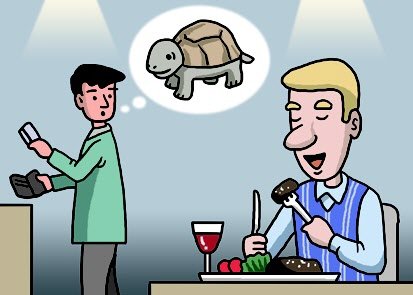

반면 프랑스에서는 레스토랑에 가면 오롯이 한자리에서 저녁나절을 보낸다. “언제 한번 식사해요”라는 말을 인사치레로 하는 우리 문화와 달리 프랑스 사람으로부터 함께 식사하자는 말을 들으면 살짝 긴장부터 하게 된다. 적어도 3∼4시간 동안 프랑스어로 다양한 주제를 논해야 하기 때문이다.

아페리티프는 식전주로, 프랑스 작가 폴 모랑은 아페리티프는 ‘프랑스인의 밤을 이끄는 주인공과 같다’고 했고, 60% 이상의 프랑스인이 일주일에 한 번은 아페리티프를 즐긴다는 통계가 있을 정도로 일반적이다. 아페리티프는 입맛을 돋우는 역할은 물론이고 한 잔의 알코올을 마시며 서로의 마음을 열고 우리의 오장육부에 음식을 섭취할 일종의 신호를 보내는 절차이다. 보통 샴페인, 라즈베리 등으로 만드는 키르, 뮈스카로 만든 와인을 마시고, 남부 프로방스에 가면 아니스 열매를 증류한 파스티스를 마시기도 한다. 거기에 안주 개념으로 갖은 고기를 다져 만든 파테, 프랑스의 단단한 소시지인 소시송, 올리브 절임이나 견과류를 곁들일 때가 많다.

디제스티프는 식사의 마지막 결승선을 통과하는 것과 같다. 로마인들도 식사 후 와인에 꿀을 넣어 마셨고 중세에는 와인에 다양한 향신료나 약초를 넣어 마셨다는 기록이 있을 정도로 오래된 문화다. 디제스티프의 종류는 140가지 약초로 만든다는 샤르트뢰즈, 사과 베이스의 증류주인 칼바도스, 아르마냑이나 코냑 같은 위스키, 럼이나 브랜디 같은 40도 이상의 알코올이 대표적이다.

프랑스인들이 술을 즐긴다 해서 흥청망청 마시는 일은 거의 없다. 레스토랑 주인은 만취한 손님에게 술을 팔지 않는다. 음주 단속도 거의 하지 않는데 모든 차량 내에 자가 음주 측정기가 비치돼 있기 때문이다. 대중교통 수단의 경우 시동을 켜기 전 음주 측정을 하고 기준치를 넘으면 30분간 시동이 걸리지 않는 시스템이 의무화돼 있다. 음주의 유혹이 잦아지는 연말연시에 건전한 음주 문화가 정착되었으면 하는 바람이다. 프랑스인들의 음주 습관은 우리에게 좋은 본보기가 된다.

정기범의 본 아페티 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

한규섭 칼럼

구독

-

주성하 기자의 서울과 평양사이

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![파리의 겨울밤 기다려지게 하는 라클레트[정기범의 본 아페티]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/12/13/122612742.8.jpg)

댓글 0