서른일곱에 낳은 늦둥이 딸은 엄마에게 희망의 원천이었을 것이다. 그러나 딸이 고3 무렵 조현병을 앓기 시작한 이후 모녀는 깜깜한 우물에 갇힌 듯한 생활을 이어오고 있다. 입원하면 좋아졌다 퇴원하면 나빠지는 쳇바퀴 돌기가 20년이 넘었다. 병원을 나서는 순간 치료받을 곳도 사회 복귀를 도와주는 곳도 찾기 어려운 ‘치료 절벽’과 마주해야 한다. 환자 돌봄을 떠안은 엄마는 “살아도 사는 것 같지 않고, 죽으려야 죽을 수도 없다”고 했다.

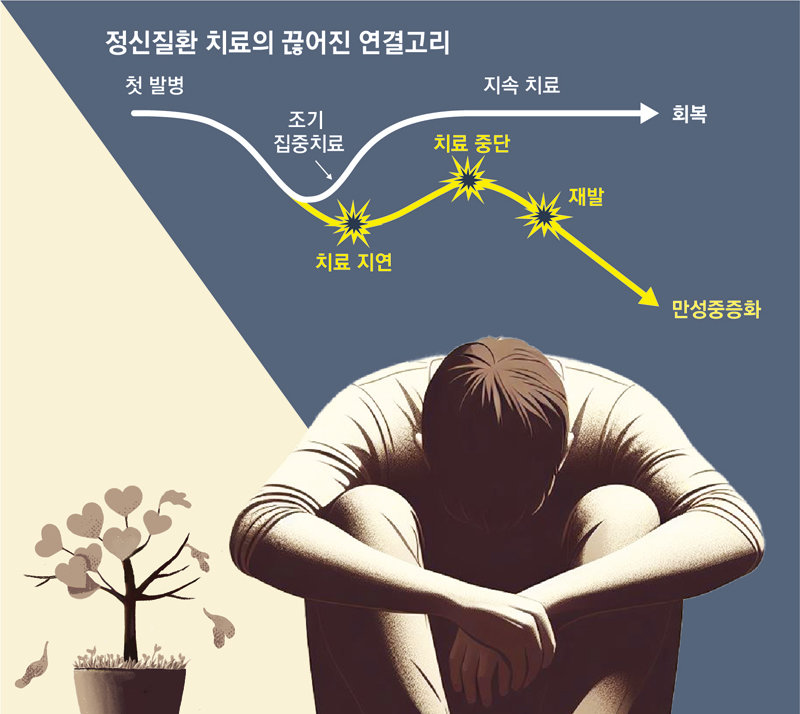

이처럼 사회생활이 어려울 정도의 중증 정신질환을 앓고 있는 환자는 2021년 기준 65만 명으로 3년 전보다 8.6% 증가했다. 정신질환은 발병 초기부터 꾸준히 약을 먹고 재활 치료를 하면 일상생활이 가능하다. 그러나 동아일보 취재팀이 중증 정신질환자 20명을 인터뷰한 결과 16명이 치료를 중단한 적이 있다고 했다. “더 이상 약 먹을 필요가 없다”고 착각하거나 “정신질환자라는 사실을 인정하기 싫어서”라고 한다. “이제 약 끊어도 되지 않느냐”는 가족의 말을 들었다가 재발한 경우도 있다. 중증 정신질환은 악화하면 개인뿐 아니라 사회적 폐해가 큰데도 전문지식이 부족한 환자와 가족에게 떠맡겨져 병을 키우고 있는 것이다.

정부는 정신질환 치료 공백을 해소하기 위해 2020년부터 퇴원 환자를 대상으로 최대 6개월간 복약 여부 등을 관리하는 시범사업과 낮에 재활 치료를 받고 저녁에 귀가하는 ‘낮 병동’ 사업을 시행하고 있다. 낮 병동에서는 사회적응 훈련과 취업교육도 받는다. 그러나 두 가지 사업에 참여하는 병원은 37곳과 64곳에 불과하다. 정부가 책정한 의료수가로는 인건비도 대기 어렵다고 한다. 퇴원 환자들을 위한 정신건강복지센터가 있지만 직원 1명이 환자 27명을 맡아야 해 제대로 관리하기 어려운 실정이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[사설]“김영선 좀 해 줘라 그랬는데” 尹 육성 확인… 그 충격과 후폭풍](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/10/31/130339572.1.jpg)

![[김형석 칼럼]누구를 위한 남-북 ‘두 나라’인가](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130339546.1.thumb.jpg)

댓글 0