<83> 정치적 길조와 흉조

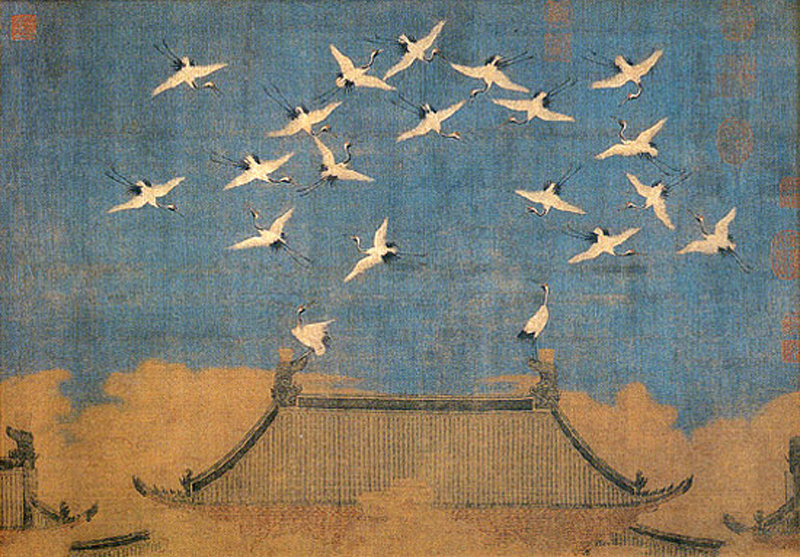

송나라 휘종(徽宗·1082∼1135)은 천재적 예술가라는 미명과 나라를 망하게 한 못난 황제라는 오명을 함께 가지고 있다. 1126년에 금나라는 송나라 수도 개봉을 함락시켰고, 휘종은 금나라에 잡혀갔으며, 도교(道敎)에 빠져 나랏일을 돌보지 않았다는 비난이 뒤따랐다. 많은 이들은 휘종이 정치를 도외시하고 사적인 예술에 탐닉한 끝에 북송(北宋)을 허약하게 만들었다고 말한다. 그런데 과연 그럴까. 휘종의 많은 작품이 실은 궁중의 화원들이 그린 것이라 하니, 휘종이 정말 천재적인 화가였는지는 확언하기 어렵다. 역사학자들의 연구에 따르면 휘종의 작품 중에는 휘종 개인의 취미 생활을 반영하는 것이 아니라 국가의 권위를 심미적으로 확립하고자 한 것들이 적지 않다. 이제 살펴볼 ‘서학도(瑞鶴圖)’가 그 예다.

실제로 서학도를 찬찬히 들여다보면 이 그림은 실제 순간을 묘사한 이미지라기보다는 영원 속에 박제된 그림처럼 보인다. 얼핏 보면 하얀 학이 훨훨 날고 있는 것 같지만 날고 있는 상태에서 정지된 모습이다. 서학도에서 중요한 것은 실제로 날아다니는 학의 역동적 움직임보다는 궁궐과 더불어 이루는 대칭적이면서도 상서로운 이미지다. 요컨대 서학도는 좋은 정치에 깃드는 상서로운 기운을 포착하려는 정치적 장르화다.

아름다운 그림을 생산하는 것이 정치적 권위에 도움이 될까? 된다. 세금을 낭비해 가면서 어설픈 홍보 영상을 찍거나 조악한 거리 환경 미화를 하는 것은 역효과를 내겠지만 진정 아름다운 것이라면 권위의 창출과 유지에 도움이 된다. 아름다움이 행사하는 힘은 실로 막강하지 않은가. 아름다움의 특징은 자신의 힘을 굳이 말로 설명하지 않아도 된다는 데 있다. 보는 순간 말문이 막히고 납득하게 되는 것이 아름다움의 힘이다. 진정 아름다운 사람을 만나 보라. 선물을 주기보다는 선물을 손에서 떨어뜨리게 되고, 물을 권하기보다는 물을 쏟게 되며, 웃기보다는 울게 될 것이다.

정치 지도자가 논란의 대상이 된다는 것 자체가 권위의 실추를 반영한다. 말로 자신의 처지를 변호하기 시작하면 그 권위는 이미 위태롭다. 사람들의 지지를 얻는 방법은 꼭 논리적 설득이나 물질적 보상만 있는 것이 아니다. 상대에게 심미적 체험을 제공함으로써 자신의 권위를 설득할 수 있다. 그러니 정치적 리더라면 얼굴을 깨끗이, 복장을 단정히, 행동거지를 품위 있게 하는 일을 게을리해서야 되겠는가. 연애 비결을 묻는 학생들에게도 늘 말하곤 한다. 잘 씻는 게 생각보다 중요해요. 일단 씻으세요.

그러나 현대 유권자들은 심신을 잘 씻지 않은 이들을 국회로 보내기도 한다. 사진작가 강홍구의 1997년 포토 콜라주 작품 ‘흉조 5’를 보라. 이것은 판화보다 더 대량 복제가 가능한 사진 작품이다. 서울 여의도 국회의사당에 검은 새들이 모여들고 있고, 전면에는 박쥐 사진이 크게 프린트돼 있다. 이 새들은 선출된 국회의원들을 상징할지 모른다. 도록에서는 이 작품이 “서스펜스 스릴러의 거장, 앨프리드 히치콕의 영화 ‘새(The Bird)’를 연상시킨다”고 설명한다. 내가 보기에는 서학도와 대비하는 것이 효과적이다. 뭔가 조짐을 그린다는 점, 국정의 전당을 장소로 삼는다는 점, 그곳에 모여든 새들을 그린다는 점, 정치적 메시지를 전한다는 점에서 두 작품은 적절한 비교 대상이 될 수 있다.

김영민의 본다는 것은 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이은화의 미술시간

구독

-

횡설수설

구독 282

-

사설

구독 799

-

- 좋아요

- 7개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![드라마 세트 같은 한국 고속성장, 그림자를 철거했다[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/05/26/125121563.2.jpg)

![[사설]내년 수도권 쓰레기 직매립 금지… ‘태부족 소각장’ 대란 우려](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131152790.1.thumb.jpg)

댓글 2

추천 많은 댓글

2024-05-06 06:32:53

노동자 파업으로 경제 망가지는거 아닙니다. 최저임금 인상으로 경제 망가지는거 아닙니다. 소득주도성장으로 경제 망가지는거 아닙니다. 복지예산 확충으로 경제 망가지는거 아닙니다. 종부세 인상으로 경제 망가지는거 아닙니다. 재산세 인상으로 경제 망가지는거 아닙니다. 서민청년지방 예산 증액으로 경제 망가지는거 아닙니다. R&D 예산 증액으로 경제망가지는거 아닙니다. 대통령 하나 잘못 뽑으면 경제 망가지는데 1년이면 충분합니다........

2024-05-06 06:32:34

윤석열이 지지율 23~28% 라는데.. 이건 국민들 인내의 한계점에 도달했다는 뜻이며, 국민들의 '그래도'하는 심리적 방어선마저 무너졌다는 지표에 해당함. 지난2년간 평균 지지율 즉 핵심지지층조차도 35%에서 1/3 정도가 지지를 철회하고 더이상 못참겠다는 신호를 보낸 것임. 또 지지율 25%로는 국정을 계속 수행할 동력을 완전히 잃어 식물이 되었다는 뜻. 이렇게 저조한 지지율로는 국가정상간 통상외교 불가능, 행정수반으로서 행정통치의 누수 불가피, 군통수권자로서 명령지휘계통에도 이탈이 발생할 수 있어 국가기능마비가 심히 우려됨.