중국 베이징에 부임하기 전에는 현지에서 공안(경찰)과 자주 마주치지 않을까 걱정했다. 기우(杞憂)였다. 그 대신 하루에도 길거리, 사무실 등에서 수십 번을 마주치는 사람들이 있었다. ‘노란 셔츠의 사나이’, 즉 음식배달 플랫폼 ‘메이퇀(美團)’의 배달기사다.

이들은 음식, 마트 상품, 생필품 등은 물론이고 술과 약까지 불과 30분∼1시간이면 집 바로 앞에 가져다준다. 식당가와 쇼핑몰 곳곳에서 수백 명씩 진을 치고 있는 배달기사 행렬을 늘 볼 수 있다. 지난해 중국의 음식배달 업계 종사자만 1000만 명을 넘는다.

‘제로 코로나’가 낳은 일자리

중국 배달 플랫폼의 성장은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련이 있다. 특히 ‘제로 코로나’ 정책을 통해 엄격한 방역 정책을 실시한 중국에서는 그 여파가 엄청났다.

배달기사의 상당수는 일자리를 찾아 도시로 흘러든 농민공이다. 2020년 농민공 평균 월급이 4100위안(약 77만 원). 당시 베이징과 상하이 등 주요 도시 배달기사들은 7000위안 안팎을 벌었으니 인기가 많을 수밖에 없었다. 힘들고 위험한 공장 일을 꺼리고 비교적 출퇴근이 자유로운 서비스업을 선호하는 젊은층의 인식도 더해졌다.

최근 상황이 급변했다. 방역 규제가 해제됐고 사람들의 외부 활동이 늘었다. 가족들과 식당에서 식사하고, 마트도 직접 간다. 이로 인해 배달 주문이 예전 같지 않다. 한 메이퇀 배달기사는 “작년 초만 해도 하루 40개의 주문을 받았지만 지금은 20개도 쉽지 않다”고 털어놨다. 배달하겠다는 사람이 늘어나니 배달 거리(km)에 따라 주어지는 수수료 단가도 낮아져 한 달에 4000위안 벌기도 쉽지 않다고 했다.

더딘 경제 회복에 갈 곳 잃어

수입이 반으로 줄었지만 배달기사에게 다른 선택지는 많지 않다. 중국의 실물 경제가 좀처럼 살아나지 못하는 탓이다. 고용 효과가 큰 부동산 시장은 아직 반등의 조짐이 없다. 과거 건설 근로자, 부동산 중개인을 하다가 배달업계에 발을 들였던 사람들이 이전 직장으로 돌아가기 어려운 상황인 것이다. 올 4월 청년(16∼24세) 실업률은 14.7%로 여전히 높은 수준을 기록하고 있다.

중국인터넷네트워크정보센터에 따르면 최근 4년간 공유 차량 운전자는 127% 증가했지만 호출 서비스 이용자는 44% 늘어나는 데 그쳤다. 최근 충칭, 장시성 등 일부 지방정부는 주민들에게 “공유차 시장이 포화 상태이니 더 이상 운전기사로 취직할 생각을 말라”고 당부했다.

중국 당국은 올 춘제(중국의 설), 최근 노동절 연휴가 지나자 거듭 “국내 여행과 온라인 소비가 늘었다”고 밝혔다. 경제가 살아난다는 메시지를 강조하려는 의도다. 그러나 필자가 만난 중국인들은 한결같이 “‘제로 코로나’로 억눌렸던 소비가 일시적으로 반등했을 뿐 진짜 회복은 두고 봐야 한다”는 신중론을 제기했다. 올 7월에 열리는 제20기 공산당 중앙위원회 3차 전체회의(3중전회)에서 당국이 내놓을 경제 해법이 더 중요해진 이유다.

특파원 칼럼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이주현의 경매 길라잡이

구독

-

후벼파는 한마디

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

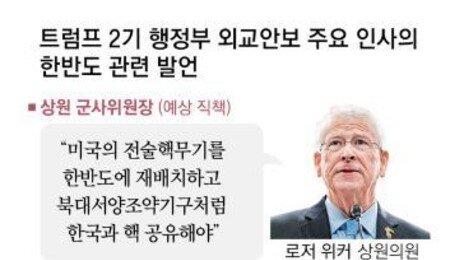

![[특파원 칼럼/문병기]美공화당 매파가 ‘전술핵 재배치’ 꺼낸 까닭은](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/06/02/125239784.2.jpg)

댓글 0