마주하되 서로 얼굴은 보지 않고, 고심하는 품새가 병사를 지휘하는 듯.

상대를 헤아리며 한결같이 죽이려 하고, 자신은 챙겨 한사코 살려고 한다.

형세가 유리하면 먼 곳까지 침투하고, 위기를 틈타 공격하여 승기를 잡는다.

제대로 된 적수라도 만날라치면, 바둑판 앞에 두고 야밤중까지 간다.

(對面不相見, 用心同用兵. 算人常欲殺, 顧己自貪生. 得勢侵呑遠, 乘危打劫嬴. 有時逢敵手, 當局到深更.)

―‘바둑 관전(관기·觀棋)’ 두순학(杜筍鶴·약 846∼904)

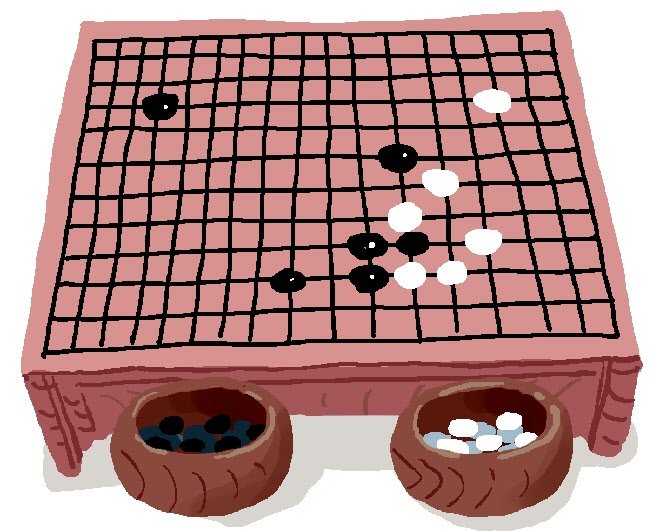

바둑은 상대와 생사를 겨루는 제로섬 게임, 종횡으로 뻗은 열아홉 가닥의 길은 반듯한 듯 구불구불하고 평탄한 듯 험난하다. 상대의 수를 예측하며 적시적기에 공수를 반복한다. 시인이 형세와 위기 판단을 강조한 것도 이런 맥락에서다. 순전히 훈수꾼의 관전 소회이지만 그 속성이 경쟁이자 싸움인지라 표현이 살벌하다. ‘병사를 지휘하듯’, ‘죽이고 또 살려고 하고’, ‘침투하고 공격하는’ 따위가 시적 언어로는 생경하다.

-

- 좋아요

- 3개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![자유분방한 새색시[이준식의 한시 한 수]〈284〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/10/03/130152610.1.jpg)

댓글 0