오래전 영국의 한 사제가 못내 궁금한 걸 제비 발목에 달았다. 늦여름쯤 몇몇 제비 발목에 ‘너는 어디로 가느냐’라는 메모를 붙였다. 그곳도 우리처럼 제비들이 많았던 모양인데, 날이 추워지면 약속이나 한 듯 어디론가 홀연히 사라졌다가 다음 해 봄이 되면 또 불현듯 나타나는 제비들이 도대체 어디서 겨울을 지내는지 궁금했던 것이다.

그런데 고대 그리스와 로마 사람들은 좀 독특한 생각을 했다. 이들은 강이나 연못 속 진흙 바닥에서 동면한다고 믿었다. 늦여름부터 유난히 물 위를 스치듯 나는 게 그곳으로 들어갈 예비 작업이라고 여겼다. 사실은 곤충을 잡는 것이었는데 습지가 많아 그런 모습을 흔히 보았던 아테네인들에게는 그게 ‘자연스러운’ 생각이었을 것이다. 이런 사고방식이 자리를 잡자 제비들이 떠날 때쯤 홀연히 나타나는 흑기러기 역시 그렇게 보였다. 이상하게도 이 새들은 둥지를 짓지도 않고 새끼를 낳거나 기르지도 않았는데, 자신들이 보지 못한 세상이 있다고 생각하지 않고 물속 조개에서 생겼다고 믿었다.

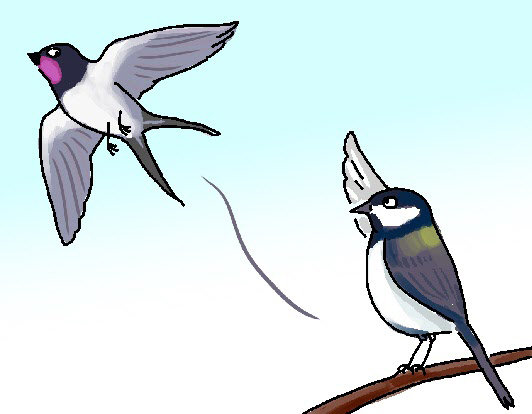

가을이 되면 많은 것이 바뀐다. 식물의 잎 색깔이 바뀌면서 세상의 색깔도 변한다. 그 많던 새들도 더 나은 곳으로 떠난다. 물론 모든 새가 다 떠나는 건 아니다. 1년 내내 같은 곳에 머무르는 텃새도 있다. 어떤 새는 떠나고 어떤 새는 남는 걸까?

떠나고 남는 건 대체로 먹이가 결정한다. 곤충과 열매를 먹는 새들은 날이 추워지면 떠나야 한다. 겨울엔 먹이를 구할 수 없기 때문이다. 곤충만 먹는 새들은 대부분 더 먼 열대지역까지 가야 괜찮은 먹이를 구할 수 있다. 하지만 박새처럼 동면 중인 거미나 나비의 알 같은 대체할 먹이가 있으면 남는다. 무리를 지어 넓은 창공을 날아가는 게 우리 눈엔 멋지게 보일지 몰라도 워낙 먼 거리라 쉬운 일이 아니기 때문이다. 날아가는 도중 지친 나머지 낙오해 죽는 새들이 숱하다. 이들에게도 산다는 건 보통 일이 아니다.

서광원의 자연과 삶 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

딥다이브

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![거북이 동면하는 장소, 다가올 봄을 ‘염두’에 둔다[서광원의 자연과 삶]〈97〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/11/19/130461711.1.jpg)

댓글 0