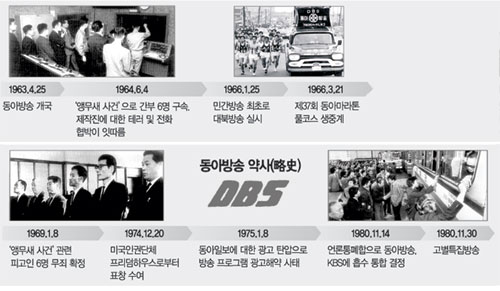

1963년 4월 25일 오전 5시 서울 한복판 세종로에서 첫 전파를 쏘아 올린 동아방송은 선구적 프로그램과 칼날 같은 비판의 목소리로 방송 문화를 선도했으나 80년 신군부의 언론 강제 통폐합조치로 문을 닫았다.

이정석 이윤하 안평선씨 등 동아방송 개국 멤버 3인이 개국 40주년을 맞아 23일 당시를 회고하면서 현재의 방송의 위상과 현주소를 되짚어 봤다. ‘동아방송을 생각하는 모임’은 25일 서울 여의도의 한 음식점(02-782-1754)에서 조촐한 개국 40주년 기념모임을 갖는다. 방송은 중단됐지만 그 정신만은 영원히 기억되어야 한다는 취지에서다.

<대담자>

·이정석(李貞錫·70)=방송뉴스 부장. 현 대한언론인회 회장

·이윤하(李潤夏·70)=편성과장 제작1부장(부국장). 현 한국방송인회 자문

·안평선(安平善·66)=제작2부 부장대우. ‘정계야화’ 등 연출. 현 한국방송인회 상임부회장

●청취자의 목소리가 최초로 담기다

▽안평선=동아방송은 쌍방향 제작시스템을 처음으로 선보였다. 제작자가 마이크를 들고 시민의 목소리를 직접 들려줬다. 미국식 프로듀서 시스템도 처음 도입했다. 그 결과 독창적이고 개성 있는 프로그램들이 나왔다.

▽이정석=비판 정신이 강한 동아일보의 ‘우산’ 밑에 있는 덕분에 뉴스에 대한 청취자의 기대가 대단했다. 시간 단위로 기사를 마감해 계속 업데이트(update)된 뉴스를 보도했다.

▽이윤하=편성의 골간은 뉴스와 파인(fine)뮤직이었다. 다른 방송들은 멜로 드라마를 방영했으나 동아방송은 다큐멘터리나 논픽션 대작을 국내 처음으로 선보였다.

▽안평선=개국 간판프로그램은 세미 다큐멘터리 ‘여명 80년’이었다. 이후 심층 고발 프로그램 ‘앵무새’가 그 뒤를 이었다. 반공드라마 ‘특별수사본부’, 전쟁드라마 ‘독립투쟁 비사’ 등 동아방송 드라마의 방향은 ‘논픽션’이었다. 이승만 대통령을 둘러싼 ‘경무대’ 이야기를 다룬 ‘잘돼 갑니다’를 시작으로 ‘정계야화’ 등 정치 드라마도 본격적으로 나왔다.

▽이윤하=동아방송은 한마디로 ‘문화적 충격’이었다. 국내 디스크자키(DJ) 1호인 최동욱씨가 턴테이블 4개를 동시 조작하면서 연출 진행 엔지니어의 1인 다역을 해낸 ‘톱튠쇼’가 특히 인기였다. 여대생들이 그를 만나려고 방송사 앞에 줄을 섰다. (웃음) 당시 ‘3시의 다이얼’에는 청취자의 전화와 엽서가 쇄도했다. 체신부(현 정보통신부)에선 “전화 회로에 과부하가 생긴다”며 볼멘소리를 했고 우체국에선 우편 수입이 급증하자 반색을 했다.

▽안평선=미국의 포크와 팝, 프랑스 샹송, 이탈리아 칸초네를 처음으로 국내에 소개했다. ‘0시의 다이얼’의 윤형주, ‘밤의 플랫폼’의 김세원씨 등이 동아방송이 배출한 ‘목소리 스타’이다. ‘노변야화’에는 김두한을 포함한 한국 정계의 거물도 많이 나왔다. 진행자였던 권오기 동아일보 논설위원이 김수환 추기경에게 “예수와 부처, 마호메트가 지금 세상을 내려다보면 뭐라고 한마디할까요?” 하고 물었던 기억이 지금도 생생하다.

▽이윤하=‘방송 캠페인’의 효시이기도 했다. 당시 서울 시내버스에 대한 시민들의 불만이 컸다. 이런 시민들의 요구와 에너지 절약 차원에서 동아방송은 ‘상쾌한 아침이다. 걸어서 가자’란 노래를 만들어 캠페인을 벌여 호응을 얻었다. 이후 ‘마른 행주를 씁시다’ ‘일찍 자고 일찍 일어납시다’와 같은 캠페인도 벌였다.

●권력과 대척점에 선 동아방송

▽이윤하=63년 말 대선 때였다. 투표장에서 투표를 끝내고 나오는 박정희(朴正熙) 대통령에게 동아방송 김남호 아나운서가 마이크를 들이대고 투표 소감을 물었다. “어느 방송이오?”(박정희) “동아방송입니다.”(김남호) “동아방송은 거짓말 방송 그만하시오.”(박정희) “무슨 그런 말씀을….”(김남호) 등 ‘날’이 선 대화가 생방송으로 전해졌다. 군부 정권의 서슬이 퍼렇던 시절 동아방송은 박 대통령에게 못마땅한 상대였던 것이다. 64년 ‘6·3 사태’ 와중에 정부는 동아방송이 ‘앵무새’라는 시사프로그램을 통해 내란을 선동하고 학생시위를 배후 조종했다며 최창봉 방송부장 등 6명을 구속하기도 했다. 이것이 그 유명한 ‘앵무새 사건’이다.

▽이정석=육영수 여사도 동아방송을 애청했다. “동아방송에 이런 얘기가 나왔는데 맞습니까?” 하고 주위에 자주 물으니 중앙정보부장이나 비서실장도 매일 동아방송을 들을 수밖에 없었다. 동아방송이 한국 정치 기상도를 만들었다고나 할까. 당시 방송언론 중에선 유일하게 권력에 맞선 ‘작은 거인’이었다.

▽이윤하=당시 KBS나 MBC는 그런 방송을 엄두도 못 냈는데, 지금도 마찬가지다. 요즘 방송을 보면 화만 난다.

▽이정석=아직도 방송은 권력의 ‘눈치보기’에서 벗어나지 못하고 있다.

▽이윤하=세계적으로 미디어 업계가 도약하던 80년대, 한국은 오히려 언론통폐합으로 20년 이상 후퇴했다. 이후 방송은 정권의 도구가 됐다. 지금 지상파 방송 3사는 선정적이고 바른 언어를 파괴하는 내용에 치중하고 있다.

▽이정석=방송 통폐합의 목적은 눈엣가시 같은 동아방송을 없애는 것이 초점이었다. ‘뉴스 나우(News now)’란 개념으로 매 시간 정권에 비판적인 목소리를 담았으니…. 이것이야말로 전파 매체의 특성을 살린 것이다.

▽안평선=노무현 대통령이 “방송이 아니었으면 대통령이 되지 못했을 것”이라고 말했는데, 집권자가 그런 말을 하면 방송의 독립을 위해 노력하는 사람들은 어쩌라는 말인지 모르겠다. 드라마를 통해서도 시대정신과 역사의식을 심어주던 40년 전 동아방송의 가치를 다시 한번 되새기게 된다.

▽이정석=권력에 대한 비판은 언론의 기본이다. 독재 정권의 압박이 더 강하게 다가올수록 동아방송은 야성(野性)을 강하게 지켰고, 청취자들은 그 점을 높이 평가했다. 비판 정신을 잃는 순간, 언론 매체는 생명을 잃는 것이다.

정리=이승재기자 sjda@donga.com

▼특별기고 '동아방송의 의의'▼

|

1980년 동아방송이 전두환 정권에 의해 강제로 문을 닫게 된 것은 한국 방송의 비극이요, 손실이다. 동아방송은 세계적 기준의 ‘방송 언론’으로 손색없었고, 언론으로서 동아방송은 세계 방송 저널리즘사에 기록될 만하다.

방송의 선진국인 미국에서도 보도가 편성과 경영 정책의 중심이 된 것은 1960년대다. 보도 편성이 확대되고 뉴스가 대형화된 시기가 1963년이고 바로 그해 동아방송이 개국했다.

동아방송 뉴스는 세계에서 유례를 찾기 힘든 ‘방송 저널리즘’의 산실이었다. 당시 동아방송은 매 정시 뉴스 등 하루 17차례 뉴스를 내보냈으며 동아일보의 부장들이 진행했던 ‘뉴스쇼’도 ‘방송 언론’의 모델을 제시했다.

60년대 한국 방송의 저녁 뉴스는 석간 신문이 나온 뒤에야 가능했다. 국영 방송은 정부 정책 홍보나 계몽 방송을 했고 민영 방송은 오락과 흥행 편성이 기본이었다.

이 같은 방송환경 속에서 동아방송은 ‘언론 매체’임을 선언하고 나섰다. 동아방송은 자율적 저널리즘과 프로페셔널리즘이 존중되는 동아일보의 전통에 따라 방송 보도의 새 패러다임을 제시했다.

동아방송의 뉴스는 포맷부터 새로웠다. 당시 라디오와 TV 뉴스는 ‘읽는 뉴스’였지만 동아방송은 ‘보도하는 뉴스’를 선보였다. 기존 방송들이 아나운서에 의해 ‘읽히는’ 뉴스를 내보낸 것과 달리 동아방송은 뉴스를 직접 취재하는 전문가들이 보도하는 ‘최초의 방송 언론’으로 청취자들의 신뢰를 받았다. 동아방송은 ‘퍼스낼리티(Person-ality)’로 부르는 뉴스 진행자를 내세웠는데 이것이 한국 방송에서 뉴스 앵커의 시초가 됐다.

동아방송의 프로그램에는 격조와 창의성이 넘쳤다. 한국에서 처음 시도하는 포맷과 프로그램들을 개국과 동시에 선보였다.

‘여명 80년’ ‘정계야화’ ‘특별수사본부’는 저널리즘과 드라마를 조화시켰고 동아방송의 마이크가 국내외 이슈를 찾아 누빈 ‘DBS 리포트’도 현장의 생생한 목소리를 담아냈다.

동아방송은 한국 방송 사상 디스크자키(DJ)를 처음으로 도입했다. 첫 DJ 최동욱씨는 ‘톱튠쇼’와 ‘3시의 다이얼’을 진행하며 젊은 방송 문화를 일으켰다. 동아방송은 또 편성의 사각지대라는 오후 3시와 심야 시간을 황금 시간대로 바꿔 놓았다. 청취자 참여 프로그램인 생방송 ‘어떻게 생각하십니까’는 ‘사카린 밀수 사건’ 등을 다루며 한국 최초로 방송의 ‘의제 설정 기능’을 보여줬다.

동아방송이 ‘방송 언론’의 날을 세울수록 정권과의 대립은 숙명이었다. 박정희 정권은 1964년 ‘앵무새 사건’으로 최창봉 방송부장 등 6명을 구속, 한국 최초로 방송 언론 탄압이 시작되었다. 동아방송을 강제로 문닫게 한 전두환 신군부의 방송 통폐합 조치는 이 탄압의 연장선상에서 이루어진 것이다.

동아방송이 사라진 뒤 한국에서는 ‘방송 언론’과 프로페셔널리즘의 입지가 좁아졌다. 노무현 대통령이 한 방송사의 창립 기념식에서 대통령이 되는 데 방송의 도움이 컸다고 말했다. 이 말은 방송인들에게는 오히려 부끄러운 것이다. 언론으로서 방송은 정권과의 공생이 아닌 ‘대립(Adversary Journalism) 관계’를 유지해야 한다. 동아방송 개국 40주년을 맞아 그 저널리즘 정신이 새삼 그리워진다.

강현두 서울대 명예교수 언론정보학 profkang37@yahoo.co.kr

▼참석자▼

·이정석(李貞錫·70)=방송뉴스 부장. 현 대한언론인회 회장

·이윤하(李潤夏·70)=편성과장 제작1부장(부국장). 현 한국방송인회 자문

·안평선(安平善·66)=제작2부 부장대우. ‘정계야화’ 등 연출. 현 한국방송인회 상임부회장

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0