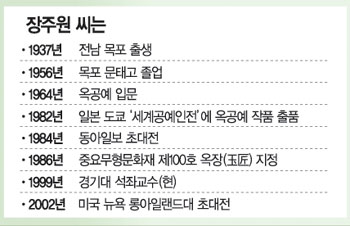

옥과 함께 살아 온 일생이지만 여느 전통 장인들처럼 ‘근엄한 외골수’는 아니다. ‘백바지’에 날렵한 구두를 신고 금목걸이를 하고 있는 모습부터 남다르다.

전남 목포에서 고등학교를 졸업하는 둥 마는 둥 한 뒤 무작정 상경해 미군 밤무대에서 트럼펫을 불다가 어느 날 180도 방향을 전환, 장롱 장식품을 조각해 청계천 7가 농방거리에 내다 파는 일을 하다가 다시 금은방의 세공기술자로 전직하는 등 그의 청년시절은 늘 새로운 도전으로 좌충우돌했다.

모두가 힘들고 어려운 직업이었지만 생계 때문은 아니었다. 할아버지가 한의원을, 아버지는 금은방을 운영하는 부잣집의 장남이었다. 이를테면 ‘내 멋으로, 내가 하고 싶은 것을 하겠다’는 분방한 기질이 그로 하여금 끊임없이 새것을 추구하게 했던 것이다.

|

옥을 다루는 일도 마찬가지였다. 전통 옥공예가 단절되다시피 한 상황에서 독학으로 수천 번의 시행착오를 거듭해야 했고 방황도 했지만 어렵다는 점이 오히려 그에게는 자극제였다.

“변화무쌍한 가변성으로 사람을 애달프게 하는 게 바로 옥입니다. 잇거나 절단하거나 갖다 붙이지 않고 한 덩어리의 원석으로 작품을 만들어 내는 게 옥공예의 매력이고….”

옥에 대한 도전은 우연한 계기로 시작됐다. 1962년 금은방에 들어가자마자 ‘최고 장인’으로 도약했던 그였다. 금세공에는 머리카락보다 가는 금사(金絲)를 수십, 수백개 이어 붙여 장식품을 만드는 고난도 공정이 있다. 당시 일류기술자도 하루에 두 개 완성하면 잘한다고 했는데 초보가 금사를 한꺼번에 모아 용접하는 기술을 혼자 터득해 하루에 100개씩 만들어 냈으니…. 독립해서 차린 허름한 공방에서 침식을 해결하며 하루 20시간씩 작업에 매달릴 정도로 일 재미에 빠져 있던 어느 날, 깨진 옥향로 수리 의뢰가 들어왔다. 금은세공은 물론 보석 세팅에서도 ‘한국 최고’를 자부하던 그였지만 그 옥향로는 아무리 뜯어봐도 수리할 방도는커녕 어떻게 만들었는지조차 알 수 없었다. 그의 도전의식이 꿈틀댔다. 옥공예에 인생의 승부를 걸겠다고.

1964년부터 본격적으로 옥공예를 시작해 20여년 만에 옥으로 일가를 이뤘다고 자부할 때쯤, 평소 작품 영감을 얻기 위해 자주 찾던 대만 고궁박물관에 갔다가 옥공예품 전시관 안내원이 수많은 고리를 끊김이 없이 연결한 옥목걸이 줄을 가리키며 “이것은 중국 민족만이 만들 수 있는 것”이라고 자랑하는 것을 듣고는 오기가 발동해 2년 만에 똑같은 것을 만들었다. 다시 8년 후, 목걸이 줄의 처음과 끝 고리만큼은 동일 원석의 옥으로 연결시킬 기술이 없어 금붙이를 사용해 온 중국 것을 뛰어 넘어 끊김이 전무한 작품을 만들었다.

“재작년, 내가 만든 옥목걸이를 걸고 다시 고궁박물관에 갔더니 안내원이 전시물 설명을 할 생각은 않고 내 것만 쳐다봅디다. 그럴 때의 기분, 바로 그 기분으로 삽니다.”

지금 그의 작품이 옥공예의 종주국이라는 중국 것을 능가한다는 평가를 받는 것도 그가 일흔을 바라보는 나이에도 불구하고 여전히 어린애 같은 순수한 탐구심과 승부욕을 갖고 있기에 가능한 일일 것이다.

최근 그는 점점 귀해지는 옥 원석을 구하기 위해 시베리아 바이칼 호수 근처의 오지에 있는 러시아 부랴트 공화국을 찾아가 옥광산 개발을 시작했다. 99년부터는 경기대 산업디자인학과에 옥공예 전공과정을 개설하고 석좌교수를 맡아 후진 양성과 함께 전통 옥공예를 현대적 감각의 디자인제품으로 개발하는 작업을 병행하고 있다.

“옥 만지는 일도 그렇지만 모든 일에서 승부를 가르는 것은 장인정신입니다. 어떤 분야에서 일을 하든 자기 일에 순수한 열정이 있어야 해요. 제가 이따금 기업이나 대학에 특강을 다니는데 요즘말로 ‘프로 근성’을 가지라는 주문을 빼놓지 않습니다.”

윤승모기자 ysmo@donga.com

인물 포커스 >

-

동아비즈니스포럼

구독

-

만화 그리는 의사들

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[인물포커스]日후쿠이현 오미나토神社35대 마쓰무라 신관](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/08/03/6926218.1.jpg)

댓글 0