대서양을 건너온 비행선이 착륙할 공항에는 많은 사람이 몰려 나왔다. 잠시 후 벌어질 비극을 전혀 예견하지 못한 채….

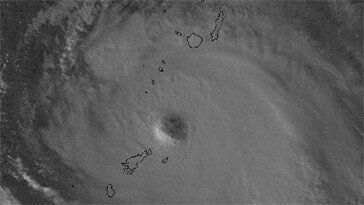

착륙을 눈앞에 둔 지상 160m 상공. 서서히 활주로에 접근하던 비행선이 갑자기 폭발했다.

하늘에서 쏟아지는 무수한 잔해와 불바다, 필사적으로 현장에서 도망치려는 사람들…. 중계에 나섰던 NBC 아나운서 허브 모리슨은 “오, 하느님(Oh! My God)”이라며 울부짖었다.

‘힌덴부르크(Hindenburg)’ 마크가 선명한 비행선 동체는 금세 타들어가 곧 앙상한 뼈대만 남았다.

마치 한 편의 영화를 보는 듯했다. 힌덴부르크호의 폭발 장면은 당시 현장에 있던 한 뉴스영화 기사의 생생한 촬영으로 고스란히 역사에 남았다.

1937년 5월 6일. 독일이 자랑하던 힌덴부르크호는 미국 뉴저지 주 레이크허스트공항에서 그렇게 추락했다.

20세기의 비극적 사고 가운데 하나로 꼽히는 힌덴부르크호의 공중폭발로 비행선 시대는 종말을 고했다.

힌덴부르크호는 일찍이 하늘을 날았던 물체 가운데 가장 거대한 비행체였다. 내부에 사람을 태울 수 있도록 설계된 것도 힌덴부르크호가 처음이었다. 비행선 제작기술에서 세계 최고였던 독일의 자존심이기도 했다. 비행선 동체에는 히틀러 나치의 상징인 ‘철십자’ 마크가 새겨졌다.

독일 프랑크푸르트에서 출발해 대서양 횡단비행에 나섰던 힌덴부르크호가 미국 착륙을 눈앞에 두고 잿더미로 변하자 독일은 커다란 상처를 입었다. 승무원과 승객 36명의 목숨도 스러졌다.

참사의 직접적인 원인은 비행선이 안전한 헬륨가스 대신 폭발 위험이 큰 수소기체를 채우고 운항했기 때문이다. 당시 헬륨의 대량생산이 가능한 나라는 미국뿐이었는데 미국은 헬륨이 군사용으로 이용될까 봐 독일에 팔지 않았다.

수소는 아주 작은 불씨만 있어도 폭발의 위험성이 큰 기체. 그런데도 힌덴부르크호에는 흡연실까지 있었다고 한다.

사고 이후 히틀러와 전체주의를 증오한 반나치 세력이 저지른 일이라는 음모설까지 횡행했다.

김상수 기자 ssoo@donga.com

책갈피속의 오늘 >

-

프리미엄뷰

구독

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

건강 기상청

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[창간특집]책갈피 속의 4월 1일](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0