고은시인 반년동안 쓴 607편 모아 시집 ‘무제 시편’ 펴내

《 “시에 관한 한 내게는 밤낮이 없습니다. 비 오고 바람 불 때도, 바람 안 불고 햇볕이 퍼 부을 때도 내게는 모두 시의 시간입니다.” 》

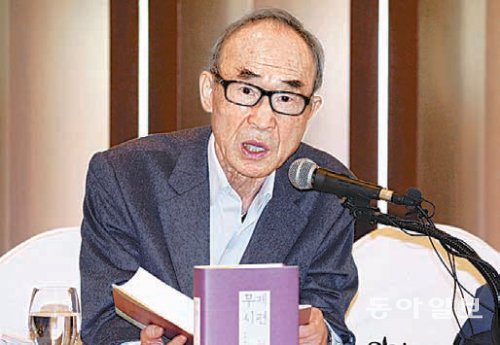

수록 시만 총 607편, 두께만 1000쪽이 넘는 신작 시집 ‘무제 시편’(창비)을 펴낸 고은 시인(80)은 18일 서울 중구 태평로 한국프레스센터에서 열린 기자간담회에서 불과 반 년 동안 이 많은 시를 쓸 수 있었던 동력을 이렇게 설명했다. 2년 만에 선보이는 이번 시집은 1부 ‘무제 시편’과 2부 ‘부록 시편’으로 구성돼 있다.

1부에 수록된 시는 주로 길 위에서 쓰였다. 거미줄처럼 얽힌 베네치아의 운하에서, 황무지를 지나는 시베리아 횡단열차에서, 인도양과 대서양이 만나는 아프리카 희망봉에서, 노시인은 밤낮 없이 퍼붓는 ‘시의 유성우(流星雨)’를 온몸으로 맞았다.

1부의 수록시 539편 모두가 제목 없이 숫자만으로 구분됐다. “시에 어떤 명제(제목)를 설정해 시를 거기에 흡수시키는 게 옳은가 하는 의문을 오래전부터 품었어요. 시를 쓸 때 시의 노예가 아니라 시에서 해방되고픈 마음도 있었지요. 내 시가 어떤 명제나 이데올로기에 갇히지 말고 제 운명을 개척하라고 그리하였습니다.”

신작 시 두 편을 연속으로 낭독하다가 어느새 시인의 얼굴이 발그레 달아올랐다. “변변치 못한 시를 가지고 나오는 게 부끄러워” 소주를 두어 병 마셨노라고 했다. 노시인의 수줍은 미소가 아기 같았다. 시인도 시집 서문에 스스로를 ‘시의 아기’라고 칭했다. “시가 뭔지도 모르고 여태껏 시를 쓰고 있으니까요. 시의 아기인 게 분명합니다.”

시인은 30년 가까이 살던 경기 안성시를 떠나 올해 수원 광교산 자락으로 삶의 터전을 옮겼다. 2부 ‘부록 시편’에선 안성 시대를 마감한 소회와 근황이 많이 엿보인다. “광교산 자락은 참 여성적이라 내가 그 품에 안긴 느낌입니다. 다들 태어난 곳이 고향이라 생각하지만 어쩌면 죽을 장소(광교산)야말로 고향이지 싶어요. 실은 지구도 태양계도 아닌 안드로메다 어디쯤, 아니 우주 도처가 내 고향일 거예요.”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0