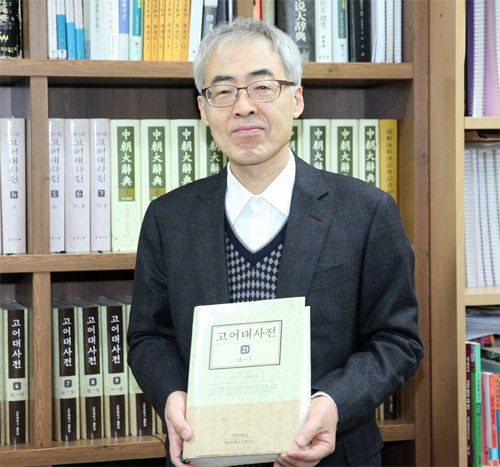

古語대사전 펴낸 박재연 교수

“도스(DOS) 컴퓨터로 2만여 쪽 사전 만들었습니다.”

선문대 중한번역문헌연구소는 한글 창제 이후부터 20세기 초까지의 옛 우리말 사전인 ‘고어대사전’(전 21권)을 최근 간행했다. 연구 책임자인 박재연 선문대 중어중국학과 교수(58)는 동아일보와의 통화에서 “현대식 말뭉치 분석 프로그램을 사용하지 않고, 옛 사전 편찬 방식처럼 초서를 포함한 한글 자료를 일일이 판독해 수작업으로 정리한 뒤 컴퓨터에는 입력만 했기 때문에 최신 컴퓨터가 필요없었다”고 말했다.

2005년 편찬을 시작해 11년 만에 완성한 이 사전은 옛 도서 4000여 책(500여 종)과 한글 편지, 고문서 2000여 점을 분석해 표제어를 추출하고 뜻을 풀이한 뒤 용례를 정리해 집대성했다. 2010년 박 교수가 편찬한 ‘필사본 고어대사전’을 수정, 증보한 것으로 표제항 수가 7만여 개에서 22만여 개로 3배 이상으로 늘었다. 용례 풀이만 69만여 개다.

박 교수는 1980년대 중반 박사과정 당시 중국 고전소설 원전과 당대의 우리말 언해본을 연구하며 어휘와 용례를 추출하기 시작했다. 통틀어 30여 년간 진행된 연구가 이번 사전 간행으로 결실을 본 셈이다.

“그동안 연구교수, 박사급 연구원, 석사과정 연구보조원까지 4, 5명이 꾸준히 작업했는데 연구소에서 오래 못 버티는 분들이 많았어요. 먹고 자는 시간 빼고는 종일 연구실에서 자료 보고 입력하는 일은 막노동에 가깝거든요.”

이번 고어대사전은 기존 고어사전이 자세하게 다루지 않았던 근대 국어 어휘를 대거 수록한 점이 특징이다. 한국어의 역사 연구는 대체로 15, 16세기의 중세 국어에 집중돼 대개 이 시기의 문헌을 조사해 편찬한 고어사전이 많다.

조종엽 기자 jjj@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 1개

댓글 0