2일 과학기술단체총연합회 김시중 회장은 “국가의 존망이 위기에 이르고 있는 만큼 과학기술인들은 침묵을 깨고 행동하는 지성으로 거듭나야 한다”며 ‘과학기술 위기 선언’ 100만인 서명운동 등을 통해 대선에 적극 참여할 뜻을 내비쳤다. 과총은 각 정당에 과학기술정책에 대한 질의서를 보내고 대통령 후보를 초청해 곧 토론회를 가질 예정이다.

지난달 열린 한국과학기술학회에서도 차기 대통령에게 어떤 과학기술발전 리더십이 필요한지에 대해 열띤 논의가 진행됐다.

이날 발표에서 과학기술기획평가원 윤진효 박사는 “과거에 선진국을 따라잡을 때에는 기술을 모방하거나 도입해서 산업 발전을 도모할 수 있었으나, 지금은 반도체 조선 철강 통신 분야 등이 이미 세계 최고의 수준에 올라서 독자적인 기술혁신 능력의 확보가 국가의 사활과 직결되는 시대가 됐다”며 차기 대통령의 기술발전 리더십의 중요성을 강조했다.

|

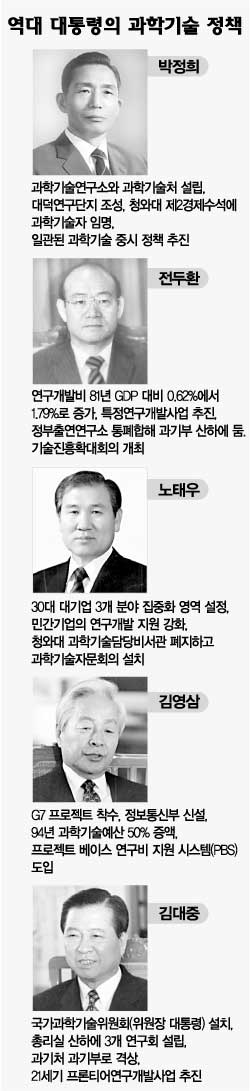

그렇다면 차기 대통령에게 필요한 기술발전 리더십은 어떤 것일까? 흔히 과학기술 발전에 가장 힘썼던 대통령으로 과학기술자들은 과학기술연구원(KIST)과 과기처, 대덕연구단지를 세운 박정희 전 대통령을 꼽는다. 실제로 박 대통령만큼 과학기술에 관심을 보였던 대통령도 없었다. 그는 KIST를 건설할 때 현장에 자주 찾아가 과학기술자, 인부들과 막걸리를 마신 것으로 유명하다. 또한 청와대에 과학기술자 출신의 제2경제수석을 둬 공업, 과학기술, 방위산업 분야를 전담하도록 했다.

그 뒤 전두환, 노태우, 김영삼, 김대중 대통령은 정부의 연구개발 투자는 계속 늘려왔지만, 과학기술정책이 일관성을 잃고 표류함으로써 시행착오와 예산 낭비를 거듭해 왔다. 또 경제 수석 밑에 과학기술비서관을 두는 등 과학기술을 ‘경제발전의 하위수단’으로 치부해버리는 경향이 강하게 나타났다.

그렇다면 과학기술을 위해서는 ‘제2의 박정희’가 필요한 것일까?윤진효 박사는 “권위주의 정치체제가 쇠퇴하고 과학기술 연구개발 활동도 정부주도에서 민간 주도로 바뀌면서 이제는 대통령의 기술발전 리더십도 ‘정책 주도자형’에서 다양한 과학기술자 이해집단 사이의 타협 및 설득을 강조하는 ‘정책 조정자형’ 역할이 더 필요한 시대로 접어들고 있다”고 말했다. 과학기술에 대한 대통령의 개인적 관심보다 제도화된 리더십이 더 중요하다는 것이다.

윤 박사는 “특히 과학기술자 공동체를 활성화하고 과학기술자가 정책 수립 과정에 참여할 수 있도록 해야 첨단 과학기술을 효과적으로 개발할 수 있다”며 “이를 위해 청와대에 과학기술자 출신의 과학기술 특보를 둬 과학기술자 공동체와 연계하면서 과기부, 국가과학기술위원회 사이 등의 조정역할을 하도록 하는 것이 바람직하다”고 말했다.

고려대 안문석 교수(행정학)는 정치인과 관료들이 여전히 ‘소모품적 과학기술자관’과 과학기술자에 대해 관료적 통제가 필요하다는 시각을 갖고 있다며 이를 시정하는 것이 무엇보다 중요하다고 지적했다.안 교수는 “과학기술자 집단에는 일이 좋아 자발적으로 일하는 유형의 사람이 많은 데 이런 경우 엄격한 통제와 감사가 오히려 조직의 능률을 해쳐 정책이 실패하는 경우가 많다”고 말했다. 또 과학기술자의 첨단 지식을 빼먹고 낡아지면 퇴출시킨다는 소모품적 시각보다 과학기술자를 국가의 자산으로 대우하는 정책이 나와야 이공계 기피나 우수 두뇌의 해외 유출을 막을 수 있다는 것.외국어대 박성래 교수(과학사)는 “2000년 대만 총통 선거에서 야당의 젊은 지도자 천수이볜이 승리하는데 노벨 화학상 수상자인 위안톄 리 박사의 공개적 지지가 큰 몫을 해 행정원장(국무총리) 자리를 맡아달라는 부탁을 받기도 했다”며 “과학기술자의 정치 의식이 근대화되고 결집돼야 우리 과학기술계도 정치적 영향력을 행사할 수 있게 될 것”이고 강조했다.

신동호 동아사이언스기자 dongho@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개