대통령제는 선거-정권인수-취임-국정 운영-퇴임이라는 주기로 운영된다. 대부분의 대통령과 참모는 선거에 온 힘을 다해 당선되면 구름 위를 걸어 다니는 기분을 느낀다고 한다. 그리고 곧 오만해 지고 ‘정권 점령군’으로 변해 버리곤 한다. 당선은 대통령의 시작일 뿐이라는 사실을 잊어버리기 십상인 것이다. 함정은 바로 여기에 있다.

미국의 경우 성공한 대통령이 되기 위해서는 취임 1년 내에 중요한 정책을 과감히 실행에 옮기든지, 아니면 최소한 시작을 위한 시동은 걸어 둬야 한다는 것이 상식으로 돼 있다. 그렇지 않으면 임기 2년 이내에 권력 누수 현상에 직면할 수 있기 때문이다.

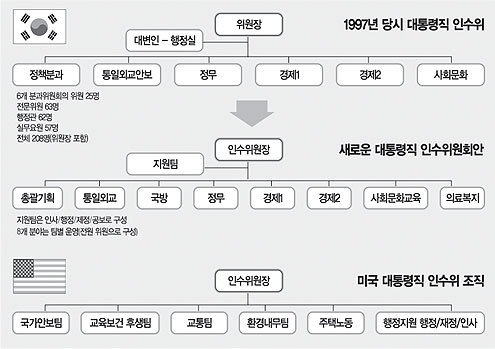

그중에서도 당선 후 취임까지 2개월 간의 정권 인수 과정, 대통령직 인수위원회 구성문제는 성공하는 대통령이 되느냐의 여부를 가르는 중요한 첫 단추이다. 그럼 한국적 상황에 맞는 인수위는 어떤 방식으로 구성돼야 하며 어떻게 운영해야 할까.

조지 W 부시 미국 대통령은 플로리다주 재검표로 인해 여느 대통령보다 약 5주가 늦은 2000년 12월14일에 당선 통보를 받았지만, 신속하게 정권인수를 마무리할 수 있었다. 그것은 철저한 사전 준비가 있었기 때문에 가능한 일이었다. 부시 대통령의 정권인수 사무총장 클레이 존슨에 따르면 부시 대통령은 대선 1년 전인 1999년에 이미 ‘선거에 당선된 뒤 우리가 할 일을 구상하는 계획’을 만들어 놓았다고 한다.

정권인수를 성공적으로 하기 위해 중요한 요소 중의 하나는 인수위원회를 명분보다는 실리, 정치보다는 실무 중심으로 짜야 한다는 점이다. 부시 대통령과 전임 빌 클린턴 대통령 정권 인수위에 참여한 미국 아메리칸대 행정대학원 로젠블롬 교수는 미국의 역대 정권인수 위원회가 대통령 당선자와 뜻을 함께 하는 정책전문가 교수 기업가 언론인 벤처사업가들로 구성했음을 강조하고 있다.

각 부처의 정책에 새로운 대통령의 정책을 접목하고 부처이기주의를 차단하기 위해 행정부의 현직 관료는 일절 배제한다.

그렇게 구성된 인수위는 당선자가 정식으로 취임한 후에는 자연스럽게 비서실 참모진으로 흡수된다. 인수위 구성은 비서실을 염두에 두고 해야 한다는 지적은 그래서 나온다.

미국은 인수위에 선거조직원을 배치하지 않는다. 선거참모는 정권 획득을 위한 투쟁에는 적합하지만 국정 운영이라는 차분한 업무에는 맞지 않는 경우가 많기 때문이라는 판단에서다. 물론 선거참모들이나 정치인을 완전히 배제할 수는 없다. 그러나 이 경우도 전문성을 인정받은 사람들로만 충원한다.

따라서 앞으로 구성될 노무현(盧武鉉) 대통령 당선자의 인수위에도 선거운동에 참여한 정책전문가와 전문성을 인정 받은 국회의원도 일부 참여시키되 노 당선자의 정책에 공감하고 비판적 대안을 제시할 수 있는 기업연구소 연구원 및 기타 영역별 전문가를 두루 기용하는 것이 바람직하다고 본다.

그러나 과거 우리나라 대통령직 인수위원회는 대부분 정책 비전문가인 국회의원들로 구성됐다. 김영삼(金泳三) 김대중(金大中) 대통령의 정권인수위가 그렇고, 특히 DJP 연합으로 이루어진 김대중 정부의 인수위는 민주당과 자민련 국회의원들로 구성된 정치위원회의 성격이 짙었다. 여기에 옥상옥 형식의 전문위원 조직이 따로 있어 실무형의 국정 운영 준비와는 거리가 있었다는 평가를 받고 있다.

국회의원급 인수위원과 정책을 담당하는 전문위원들을 따로 두는 2중 구조의 비효율적인 인수위 조직은 지양돼야 한다. 분야별 팀을 구성하되 팀장과 팀원들간의 직급 구분을 없애 팀워크를 이루도록 해야 한다. 미국의 경우 인수위는 ‘외교 안보 군사’ ‘경제 상업 무역’ ‘문화 예술’ ‘사회 복지 주택건설 보건’ 등 10여개 분야에 각 10∼20명의 위원으로 구성된다. 대부분 무보수직이고 사무실 운영비는 정부가 제공한다.

인수위가 할 일은 첫째, 새 정부의 정책 우선 순위를 정하는 것이다. 정부 각 부처의 정책관리 실태를 점검하고 승계할 정책과 당선자의 정책을 접목시켜 취임 후 실천에 옮길 정책의 순위를 결정해야 한다.

둘째, 새 인물을 찾아내 천거하는 일도 해야 한다. 미국의 경우 인수위는 자체적으로 마련한 인사충원 기준과 미국 정치학회가 마련한 인사 가이드북 등을 참고하여 6만여명의 인사 자료를 온라인을 통해 접수하여 관리하고 대통령에게 분야별 인사를 추천하고 있다. 노 당선자도 인사를 투명하게 하기 위해서는 인사 자료를 효율적으로 분석 정리해야 할 것이다.

셋째, 인수위는 필요할 경우 대통령 비서실과 각 부처를 구조조정하는 계획도 마련해야 한다. 아울러 전임 대통령이 마련한 예산도 새로운 정책 추진에 맞게 부분적으로 조정할 필요가 있다.

마지막으로, 인수위는 주요 정책을 어떻게 운영하고 실천할 것인가에 대한 심층적인 연구와 예행연습까지 해야 한다. 이러한 예행연습은 취임 후 바로 이륙단계로 연결되는데 도움을 줄 수 있다.

우리나라는 과거 경험과 각 국의 사례를 참고하여 현실적인 인수위 구성 방안을 마련하는 것이 시급하다. 대통령 당선자 개인도 정권인수기간에 앉아서 보고만 받을 것이 아니라 인수위의 각 팀을 방문하여 중요 토론에 참석도 하고 직접 보고서를 일고 자기 것으로 소화해야 한다.

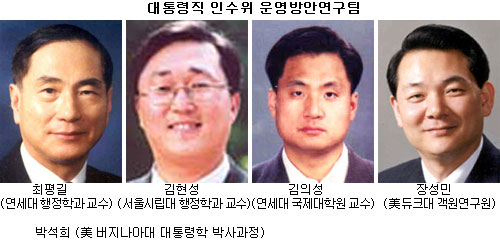

최평길 (연세대교수·행정학)

▼과거 인수위의 문제점▼

질서정연한 행정권 이양, 국정운영의 영속성 등을 위해 미국은 1963년에 제정된 ‘대통령직 인수 인계법’을 76년 부분 개정하고 88년 다시 ‘대통령직 인수 인계 효율법’으로 대폭 수정해 시행하고 있다. 이 법은 정권 인수 인계 기간 중 현직 대통령과 당선자의 권한 문제, 인수위원회의 역할 한계 등을 규정하고 있다.

대통령 당선자가 실제 운영하는 대통령직 인수위원회는 위원회 사무총장 밑에 정부의 행정 부처별 정책을 점검하는 10여개의 기능별 조직을 두고 있다. 로널드 레이건 전 미국 대통령은 정권 인수 기간에 정부부처 관계자를 인수위로 불러 일괄 현안보고를 받지 않고 인수위 실무진을 각 부처에 1개월여 동안 파견해 업무를 파악토록 했다.

우리나라의 경우 인수위 구성 및 운영에 관한 법규가 아직 미비한 상태다. 전두환(全斗煥) 정부에서 노태우(盧泰愚) 정부로 정권을 넘길 때는 6개월 한시령인 ‘대통령취임준비위원회 설치령’이 그 근거가 됐다. 당시는 정권 승계라는 인식이 강해 인수위원회라는 명칭조차 쓰지 못했다.

김영삼(金泳三) 정부와 김대중(金大中) 정부간의 인수인계는 ‘대통령직 인수위원회 설치령’에 의해 이뤄졌다. 그러나 김영삼 당선자 시절 정권 인수의 주요 업무는 실제로는 사조직에서 이뤄진 경우가 많았던 것으로 알려졌다. 얼마나 유명무실하게 운영됐는지 김영삼 정부 인수위는 아무런 기록도 남기지 않은 것이 특징이다.

김대중 정부의 인수위는 ‘100대 정책과제’를 선정해 보고서를 내 관심을 끌었다. 그러나 이 인수위도 그 성과를 정부출범 이후 대통령비서실이나 정부부처로 넘겨주지 못하는 한계를 보였다.

김대중 정부의 이종찬(李鍾贊) 인수위원장은 인수위 운영 경험을 토대로 대통령직 인수 인계에 관한 법률 제정을 건의하는 보고서를 냈으나 정치권은 지금까지도 이를 처리하지 않고 있다. 인수위의 문제점들을 보완하기 위해서는 대통령직 인수위원회의 조직과 운영, 지위 및 새 정부 조직과의 관계 등을 규정하는 관련 법규를 이번 기회에 반드시 마련해야 한다.

윤승모기자 ysmo@donga.com

대구 지하철 방화 : 문제점 >

-

e글e글

구독

-

오늘의 운세

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[대구 지하철 방화/문제점]“대구 2호선등 건설중 지하철 화재취약”](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)