무엇보다 야권이 국회 의석의 3분의 2 이상을 장악하고 있는 현재의 거야(巨野) 구도가 17대 국회에서도 유지된다면 남은 임기 4년 동안 자신의 뜻대로 국정을 제대로 수행할 수 없다는 게 노 대통령의 판단인 듯하다.

야권은 특히 이번에 탄핵소추안을 발의했지만, 총선 이후에는 개헌을 추진할 가능성이 높다. 그리고 현직 대통령의 임기 중단을 의미하는 개헌은 사실상 “대통령 직을 내놓으라”는 얘기나 다름없다.

따라서 노 대통령은 4월 총선의 이면에 깔려 있는 정치적 역학관계의 그림을 국민 앞에 분명하게 제시하면서 ‘국정의 안정운영을 위한 의석을 달라’는 암묵적 메시지를 국민에게 전달한 셈이다.

노 대통령은 또 이날 “총선 결과에 따라 진퇴를 포함한 정치적 결단을 내리겠다”고 밝힌 만큼 ‘결단’의 내용은 바로 대통령 직을 내놓는 ‘하야(下野)’를 뜻하는 것으로 보인다. 그런 맥락에서 총선과 재신임 연계는 여권의 ‘총선 올인’ 전략을 매듭짓는 승부수라 할 만하다.

이번 총선의 성격도 따라서 단순히 정치권의 물갈이나 지역구도 해소, 나아가 정권에 대한 중간평가 정도가 아닌 대통령 직을 건 사실상 제2의 대통령선거로 바뀌었다고 할 수 있다.

이에 따라 친노(親盧) 지지층의 결집은 더욱 가속화될 것으로 보인다. 또한 노 대통령이 이달 말 열린우리당 입당을 결행하면서 이번 총선은 한나라당 대 열린우리당의 양강(兩强)구도가 더욱 뚜렷해질 것이라는 전망이다. 특히 여권 내에서는 2002년 대선 때 노 대통령을 전폭 지지했던 호남표가 열린우리당으로 쏠리는 기폭제가 될 것이라는 시각도 있다.

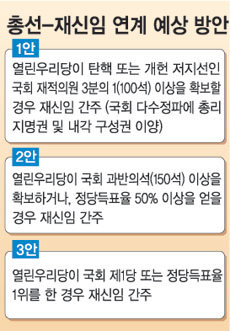

물론 노 대통령이 재신임 문제를 총선에 연계한 데에는 기술적인 어려움도 감안된 것으로 보인다. 당초 재신임 방법으로 제안했던 국민투표가 헌법재판소에 의해 사실상 위헌이라는 판정을 받은 이후 청와대 내에서는 결국 총선 외에 다른 국민적 심판의 장은 없지 않느냐는 주장이 많았다.

김정훈기자 jnghn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0