두 차례에 걸쳐 탈북자 468명이 대거 입국하기 직전인 26일. 국내 정보기관의 한 관계자는 터진 봇물 같은 탈북자의 입국행렬에 이런 분석을 내놨다.

이번의 탈북자 대거 입국이 탈북사태를 촉발할 것으로 단정짓기는 이르다. 하지만 이미 북한을 탈출해 중국에 체류 중인 탈북자 10만여명이 제3국을 통해 한국행을 더 적극적으로 ‘고려’하게 만드는 영향은 미칠 것으로 보인다. 과연 이 관계자가 제기한 ‘가설’은 현실화될 것인가.

▽사라진 탈북자들=3, 4년 전만 해도 북한 국경에서 자동차로 불과 2시간 거리인 중국 옌지(延吉)시 중심의 옌볜교회 앞에서는 도움을 요청하는 탈북자들을 쉽게 만났다. 시장골목에는 돈을 구걸하고 물건을 훔치는 탈북 ‘꽃제비(유랑아)’들이 넘쳐났다.

그러나 2004년 현재 이곳에서 허름한 행색의 탈북자들이나 ‘꽃제비’들은 감쪽같이 자취를 감췄다. 북한 무산과 인접한 중국 마을에 사는 조선족 심모씨(36)는 “몇 년 전까지만 해도 겨울에 강을 건너와 며칠씩 묵고 가는 탈북자들이 20여명이나 됐지만 최근에는 밀수꾼들만 드나들 뿐 탈북자들은 거의 오지 않는다”고 말했다.

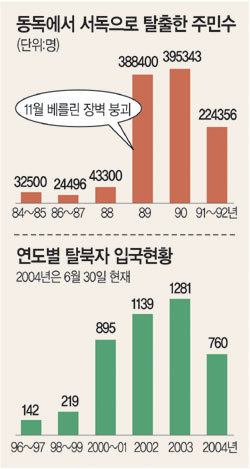

탈북자들이 가장 많이 이용하는 두만강을 넘는 ‘탈북’은 일단 2002년 말을 기점으로 소강상태로 들어간 것으로 보인다.

일부 탈북지원 민간단체는 현재까지의 탈북자수를 최대 20만∼30만명이라고 주장한다. 그러나 유엔난민고등판무관실은 지난해 그 수를 10만여명으로 추산했다. 그 많은 탈북자들은 지금 어디에 있을까.

이중 일부는 중국 공안에 체포돼 북한으로 이송됐다. 올 5월 미국 난민위원회(USCR)는 지난해 중국에서 체포돼 송환된 탈북자 수가 7800여명이라고 집계했다.

함북 청진에 살다가 최근 입국한 탈북자 정모씨는 “우리 인민반(30∼50호)에만 중국에서 잡혀와 직장에 출근하는 사람이 3명이나 있었다”고 증언했다.

▽그들은 어디로 향할까?=문제는 중국에 숨어있는 탈북자들의 향후 행로. 이들 중 10%만 한국행을 선택해도 1만∼2만명에 이른다.

대부분의 탈북자는 이미 북-중 국경지역을 떠나 어디론가 사라졌다. 6년간 탈북자들을 보호 지원해온 원모씨(42·옌지시 거주)는 “기존의 탈북자들은 이미 대부분 중국 내륙으로 이동해 정착해 있다”고 말했다.

이들이 한국행을 선택할지 여부가 향후 국내 탈북자 숫자를 좌우하게 될 것으로 보인다. 최근 들어 북한에서 추가 탈북은 거의 없는 것으로 파악되기 때문이다.

지난해 8월 입국한 탈북자 최모씨(38)는 “중국에 5년간 살면서 말을 익히고 적응했다”며 “비슷한 처지의 탈북자 5명과 함께 광저우(廣州)에서 일자리를 갖고 생활했다”고 말했다. 광저우는 북-중 국경에서 수천km나 떨어져 있다.

최씨는 “중국에서는 언제 체포될지 항상 불안했다”며 “한국에 가면 더 나은 삶을 살 수 있다는 생각에 브로커에게 돈을 주고 한국행을 선택했다”고 말했다. 최씨처럼 중국이나 한국에 마땅한 연고가 없는 ‘무연고 탈북자’들은 대부분 한국행을 염두에 두고 있다.

피랍탈북인권연대 도희윤 사무총장은 “일단 중국에 정착한 탈북자들은 목숨을 걸고 제3국 국경을 통과하면서 조급하게 한국행을 감행하지는 않는다”며 “그러나 비용과 정보, 안전이 확보된다면 대거 한국행을 선택할 가능성도 있다”고 말했다.

특히 중국이 탈북자 체포와 송환을 강화하면 탈북자들의 한국행은 가속될 수 있다. ‘무연고 탈북자’의 한국행이 이어지면서 ‘무연고’가 ‘연고’를 낳는 효과가 나타나면서 국내 탈북자수는 기하급수적으로 증가할 수도 있다.

주성하기자 zsh75@donga.com

베이징=황유성특파원 yshwang@donga.com

▼나는 왜 중국에 남았나▼

“한국에 갔을 때 탈북자라며 이상한 눈길로 쳐다보는 게 거슬렸습니다.”

1998년 8월 탈북한 이경희(가명·28·여)씨는 한국보다는 중국에 정착한 케이스다.

상하이(上海)에 진출한 한국기업에서 디자이너로 새 삶을 살고 있는 그는 “중국에서는 내 신분을 나만이 알고, 누구도 함부로 대하지 않기 때문”이라며 한국행보다는 중국체류를 선택한 배경을 설명했다.

그는 탈북 직후 친척 집에서 얹혀 지냈지만 어려운 생활에 부담을 준다고 생각해 조선족 신분증을 얻어 무작정 상하이로 향했다. 그 신분증으로 첫 직장을 얻은 것이 인생의 전환점이었다. 월급을 꼬박꼬박 저축했고, 학원을 다니면서 컴퓨터 디자인을 배웠다. 돈이 모이자 중국인의 호적을 사 아예 ‘불안한 신분’ 문제를 해결했다.

그는 중국을 제2의 고향으로 여긴다고 했다. 한국행을 생각하지 않은 것은 아니지만 “고향과 너무 멀어진다”는 생각에 포기했다. 그는 올해 1월 인천공항을 통해 한국에 들어오기도 했다. 그러나 신분은 탈북자가 아닌 ‘중국인의 비즈니스 출장’.

그는 “공항에서 우리글을 보았을 때 감개무량했지만 물건을 살 때 알아듣지 못하는 말(외래어)이 너무 많아 이질감을 느끼기도 했다”고 말했다.

주성하기자 zsh75@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0