이 영화로 스포츠 산업의 지평을 가늠한 대학들은 앞 다퉈 스포츠 경영학과를 개설했고 스포츠 마니아를 자처하는 젊은이들의 장래 희망에 제리 맥과이어가 자리 잡았다.

올 1월 초 서울 여의도에 법과 스포츠를 의미하는 ‘LAW&S’라는 회사를 개업한 장달영(38·변호사) 씨도 ‘한국판 제리 맥과이어’를 꿈꾸는 사람. 강원대 법학과를 졸업하고 5년의 공부 끝에 2002년 사법시험에 합격한 그는 연수원 시절부터 준비한 끝에 변호사 출신 국내 스포츠 에이전트 1호가 됐다.

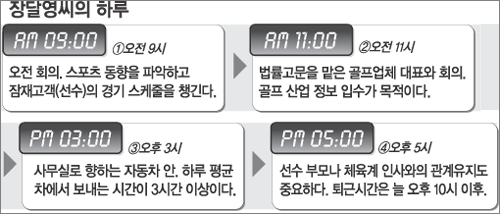

출근과 함께 신문 스포츠 면을 정독하는 것으로 하루를 시작하는 장 씨의 일상은 고단하다. 고객(선수)의 연봉협상 대행, 스폰서 유치, 선수관리, 캐릭터 사업 등 스포츠 에이전트의 활동 영역은 넓지만 이제 막 출발선에 선 그에게는 ‘인적 네트워크’ 구성이 급선무. 그 동안 각종 체육단체 회원으로 가입하고 체육계 인사들의 모임 참석은 물론 스포츠 계에 종사하는 학교 선배들을 찾아다닌 것은 이 때문이다. 그래도 스포츠 산업 규모가 미국(한해 255조 원·1996년 기준)의 20분의 1(13조 원·2001년 기준)에 불과한 국내 상황에서 장 씨의 미래는 불투명하다.

|

“앞으로 2∼3년은 제가 가진 돈 모두를 쏟아 부어 투자한다는 생각입니다.”

기존의 스포츠 스타들을 고객으로 잡기에는 이미 늦어 유망 선수를 발굴해 대형 스타로 키우는 것이 살길이다. 현재 장 씨는 10여 명의 유망 선수들을 집중 관찰하고 있는데 이 중 에이전트 계약을 한 사람은 열 살짜리 여학생 골프 유망주 한 명뿐이다.

“그래도 저는 변호사 일로 사무실 운영비(매달 350만 원) 정도는 벌기 때문에 여건이 좋은 편이죠. 대한축구협회에서 시행하는 에이전트 자격시험에 합격하고도 돈이 없어 활동을 못하는 사람들이 얼마나 많은데요.”

스포츠 에이전트 회사들이 선수 관리보다 이벤트 유치에 주력하는 것도 선수 연봉의 5∼6%를 받는 것만으로는 회사를 유지하기 어렵기 때문이란다.

“스포츠가 좋으니까 하는 거죠. 선수들을 발굴해 함께 성장하는 것에 보람을 느끼지 못하면 할 수 없는 일이 바로 스포츠 에이전트입니다. 돈은 그 다음 문제죠.”

김성규 기자 kimsk@donga.com

클로즈 업 >

-

밑줄 긋기

구독

-

횡설수설

구독

-

오늘도 건강

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[클로즈업]김중규 교장 “자신감 북돋우니 꿈이 싹트더군요”](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[사설]손가락 잘리고 병원 15곳서 수용 거부당한 18개월 영아](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486649.1.thumb.jpg)

![[횡설수설/김승련]美 작은정부십자군 “저항 세력에 망치가 떨어질 것”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486648.1.thumb.jpg)

댓글 0