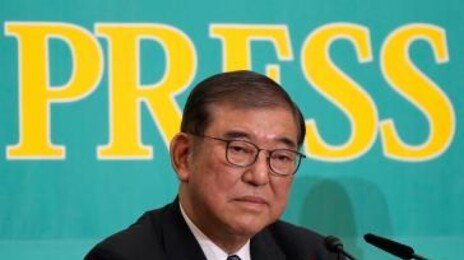

10일 백악관을 방문한 노무현 대통령이 콘돌리자 라이스 미 국무장관과 악수하고 있다. 도널드 럼즈펠드 국방장관(오른쪽)은 당초 배석자 명단엔 없었으나 이날 정상회담에 배석했다. 워싱턴=석동률 기자

조지 W 부시 대통령이 ‘한반도에서의 핵무기 완전 제거’와 ‘북한의 조속한 6자회담 복귀’를 명시적으로 강조한 것은 이 같은 인식을 반영한다.

▽‘외교적 평화적 해결’은 기회이자 경고=노무현(盧武鉉) 대통령과 부시 대통령은 ‘북핵 문제의 외교적, 평화적 해결 원칙’을 재확인하며 북한에 세 가지 메시지를 던졌다는 것이 정부 고위 당국자의 설명이다.

우선 미 행정부 내에서 대북(對北) 강경론이 비등하고 있지만 대화로 풀 수 있는 기회가 아직 남아 있음을 분명히 했다. 대북 압박책을 반대해 온 한국 정부로서는 21∼24일 남북 장관급회담을 앞두고 일단 시간을 번 셈이다. 미국은 6자회담 중단 1년째인 6월 말 이후 강경책으로 돌아설 수 있는 명분을 쌓았다는 계산을 하는 듯하다.

두 번째 메시지는 북한이 6자회담 복귀에 진전된 태도를 보이지 않으면 새로운 대응 단계로 넘어가겠다는 경고이다. 정부 고위 당국자는 “더 이상 미국을 설득할 명분을 잃은 상황”이라고 말했다. 한국 정부의 입장을 고려해 압박책을 미루고 있는 미국을 평화적 외교적 해결 원칙으로 계속 붙잡아 두는 데는 한계가 있다는 얘기다.

4월 말 정부 고위 관계자들이 워싱턴을 방문해 실무협의를 하는 과정에서 미국 측은 “지금까지 한국 정부가 하자는 대로 한 결과가 뭐냐”며 불만을 토로했다고 한다.

세 번째 메시지는 북한이 기대했던 ‘당근’은 없다는 점이다. 한국보다는 미국의 입장을 더 고려한 결과다.

▽한미동맹 이상기류 해소됐나=두 정상은 큰 틀에서 ‘한미동맹 이상 무’를 선언했다. 그동안의 불협화음을 가라앉히기 위한 제스처이다. 노 대통령이 백악관 방명록에 ‘영원한 우정을 위하여’라고 쓴 것도 이 때문. 회담 후 기자회견에서 노 대통령이 “한미동맹은 돈독하다”고 거듭 강조했고, 부시 대통령이 ‘친구’라고 화답한 것도 같은 차원이다.

그러나 주한미군의 전략적 유연성과 동북아균형자론을 둘러싸고 미 국방부를 중심으로 한국에 대한 의구심이 여전해 한미동맹이 원상회복됐다고 보기는 어려운 실정이다.

강경파인 도널드 럼즈펠드 미 국방부 장관이 당초 예정과 달리 정상회담에 배석한 것과 스티븐 해들리 백악관 안보보좌관이 노 대통령을 따로 만난 것은 눈여겨볼 만한 대목이다.

한미동맹의 정상화에 중점을 둔 이번 회담은 미국과 북한 사이에 끼어 입지가 축소된 노 대통령의 처지를 반영한 것이라는 해석도 있다.

▽북한, 어떻게 나올까=북한은 6일 미국에 6자회담 복귀 의사를 밝혔으나 8일에는 핵무기 추가 제조 주장을 폈다. 이는 ‘대화 의지가 있는데도 당신들이 당근을 주지 않으면 핵 제조로 갈 수밖에 없다’는 메시지다.

북한은 당분간 추이를 지켜볼 가능성이 높다. 이달 말 남북 장관급회담을 통해 미국의 진의를 전해 듣기 전에는 ‘결단’을 내리지 않을 것이란 전망이 많다.

그러나 북한도 이번 회담이 사실상 마지막 대화 노력임을 잘 알기 때문에 무한정 6자회담을 거부하기는 힘들 것으로 보인다. 미국이 ‘우리도 할 만큼 했다’는 명분을 착착 쌓고 있는 만큼 이제부터는 시간 자체가 북한에 상당한 압박으로 작용할 전망이다.

워싱턴=김정훈 기자 jnghn@donga.com

윤종구 기자 jkmas@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0