▽포로에서 탄광노동자로=1952년 초 국군 제3사단 수색중대에 입대한 장 씨는 같은 해 가을 중공군의 대공세 때 포로가 됐다.

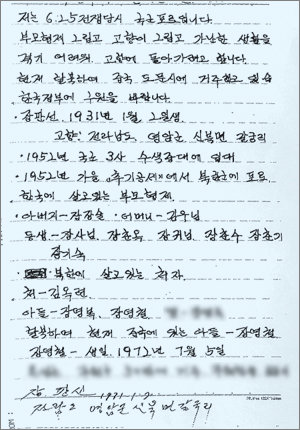

장 씨와 그의 가족이 정부에 보낸 탄원서를 보면 그들은 북한에서 불량한 성분으로 분류돼 최하층의 삶을 살아 왔다. 그동안 북한을 탈출해 귀환한 다른 국군포로의 증언을 통해서도 확인된 사실이다.

북한은 1956년 6월 포로수용소를 폐쇄했다. 포로에게도 공민증을 내줘 겉으론 ‘공화국의 인민’ 신분이 됐다. 더 이상 포로가 아니었다. 그러나 차별은 여전했다.

그들은 직업을 선택할 자유가 없었다. 수용소 시절처럼 탄광에서 일을 해야 했다. 일요일도, 명절도 없었다. 섭씨 30도가 넘는 갱도에서 쉬지 않고 8시간 일하면 한 주먹의 잡곡밥을 받았다.

식량 배급량은 일반 주민보다 적었다. 아무리 열심히 일해도 관리직 등 다른 일자리로 옮겨 주지 않았다. 계층 상승의 발판이 되는 훈장 수여는 꿈도 꾸지 못했다.

희망이 없는 삶. 장 씨는 이런 생활을 1980년대 초까지 견뎌야 했다. 함경북도 새별군 고건원탄광과 온성군 주원탄광에서 피땀 흘리던 순간을 평생 잊을 수 없을 것이다.

장 씨가 더욱 견디기 힘들었던 것은 대를 이은 차별과 멸시였다. 포로의 자녀는 아무리 공부를 잘해도 대학에 진학할 수 없다. 군대에서도 받아주지 않았다.

좋은 직장을 얻으려면 대학과 군대를 나와야 하는데 그렇지 못한 포로의 자녀에게 가난은 숙명이었다. 좋은 성분의 사람과 결혼할 수도 없고 여행증을 끊기도 힘들었다.

▽하나뿐인 조국을 향해=장 씨의 장남 영복(35) 씨 역시 아버지가 일했던 주원탄광의 노동자로 지냈다. 탄광 노동자에게 주는 배급으로는 도저히 살 수 없어 텃밭에 농사를 지어 연명했다.

영복 씨는 “고향과 부모형제를 잊지 못한 아버지가 늘 ‘내가 살아서 고향을 가지 못하면 너희들이라도 꼭 남쪽의 내 고향으로 가 보라’고 말씀하셨다”고 말했다.

장 씨는 향수에 젖을 때마다 조용히 고향의 노래를 불렀다. 언젠가는 고향으로 돌아갈 수 있다는 일념에 결혼을 하지 않다가 40세가 돼서야 김옥련 씨를 만났다.

2001년 7월 장 씨는 혼자 북한을 탈출해 중국으로 건너갔다. 그리고 남한에 생존해 있던 동생 가족을 국내 관련단체의 도움으로 만날 수 있었다.

그는 지나온 세월을 눈물로 이야기하다가 가족 모두를 북한에서 데려와야겠다고 마음먹었다. 그길로 다시 북한으로 돌아가 가족을 설득했다.

“지금까지 고향에 두고 온 가족이 그리워 가슴 저미며 살았는데 너희들과 헤어져 다시 생이별의 아픔을 겪을 수는 없다”고 말했다.

반신반의하던 가족은 결국 아버지의 결심을 따르기로 했다. 지난해 11월 “남한에서 탈북 준비에 들어갔으니 우리도 언제든 떠날 수 있게 준비하라”는 장 씨의 말에 가족 모두 마음을 가다듬었다.

부인 김 씨는 “한국으로 갈 수 있는 길이 열렸을 때 가족 모두가 평생을 설움 속에 살아온 남편의 한을 풀어 주고 싶어 했다”고 탄원서에 적었다.

이재명 기자 egija@donga.com

문병기 기자 weappon@donga.com

▼두살배기 아들과 中서 숨어지내는 장씨 딸의 호소▼

|

국군포로 장판선 씨의 딸(29)은 탈북한 뒤 중국에서 보내는 하루하루가 불안과 긴장의 연속이라고 말했다. 그는 두 살배기 아들을 데리고 장 씨 가족 가운데 가장 늦게 북한을 탈출했다.

이들 모자는 17일 오후 중국 베이징(北京) 주재 한국대사관에 들어갈 예정이었으나 중국 내 탈북 브로커 조직에 의해 억류됐다.

본보 취재팀은 장 씨의 딸이 탈북 브로커 조직에 억류되기 전에 전화 인터뷰를 했다. 다음은 일문일답.

―탈북을 결심할 때 가족 간 갈등은 없었나.

“처음엔 가족의 반대가 심했다. 남한이 북한보다 잘산다는 얘기는 들었지만 인민들은 여전히 독재정권하에서 핍박받고 있다고 들었기 때문이다. 그러나 1990년 중반부터 배급이 끊겨 비참한 삶을 산 데다 인간대접을 받지 못할 바에야 아버지의 고향으로 가는 것이 낫다고 생각했다.”

―가족이 왜 따로 탈출했나.

“안전을 위해서다. 탈북자가 많아지면 북한의 감시가 심해 여러 사람이 함께 움직이기 힘든다. 그래서 연세가 많은 아버지를 둘째 오빠가 모시고 먼저 탈출했다. 나는 남편이 있기 때문에 의심을 덜 받을 수 있어 맨 나중에 나왔다. 남편은 평소 술주정이 심한 데다 내가 국군포로의 자녀라는 것을 마음에 들어 하지 않았기 때문에 같이 탈출하지 않았다.”

―가족 중 가장 늦게 탈출했는데 두렵지 않았나.

“나를 제외한 가족이 모두 탈북하자 당국에서 4명을 보냈다. 이들이 번갈아 가며 우리 집을 감시해 탈출하느라 애먹었다. 감시가 소홀해진 4월 중순 늦은밤, 남편이 집을 비운 틈을 타 아들을 업고 집을 나섰다. 두만강을 건너 이곳에 도착할 때까지 ‘혹시 아이를 잃어버리지 않을까’ 하는 걱정에 한시도 마음을 놓을 수 없었다.”

―탈출 과정에서 힘들었던 점은….

“집을 나와 산을 넘어 석탄을 운반하는 트럭을 얻어 타고 두만강에 도착했다. 트럭을 타고 가는데 검문을 하는 군인이 ‘어디를 가느냐’며 꼬치꼬치 캐물어 ‘결국 붙잡히는구나’ 하는 생각에 심장이 터질 것만 같았다. 다행히 탈북을 도와준 사람이 군인에게 2달러를 쥐어줘 무사히 빠져나올 수 있었다. 두만강에 도착해 가슴까지 올라오는 비닐 옷을 입고 강을 건너는데 ‘물살에 휩쓸리지는 않을까, 아이를 놓치지는 않을까’ 하는 생각에 두렵고 무서웠다.”

―중국에서의 은신생활은….

“아파트에서 지내고 있는데 크게 불편한 것은 없다. 다만 중국 공안(경찰) 때문에 집 밖으로 나가지 못해 답답할 뿐이다. 언제 공안이 들이닥칠지 몰라 밤에도 깊이 자지 못한다.”

문병기 기자 weappon@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0