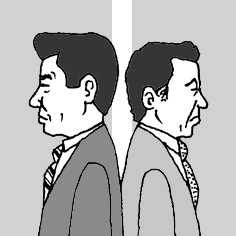

▷어제 김 의장은 “이제 정부가 결정하고 당이 뒷받침하는 방식은 끝났다”고 했고, 그제는 “우리 당이 바위처럼 국정을 책임지겠다”고 했다. 무슨 뜻인가. ‘이젠 대통령 뒤치다꺼리하기 싫다. 갈라서자. 여당이 아니어도 좋다. 그래도 우리 당이 139석을 가진 원내 1당이니 주도권은 우리에게 있다’는 뜻일 게다. 노 대통령은 어제 “신당은 지역당 만들겠다는 것이기에 반대한다. 우리 당을 지킬 것이다. 당적 유지든 탈당이든 당을 지키는 데 도움이 된다면 그렇게 할 것”이라고 했다. 지난달 28일 국무회의에서 던진 얘기와는 톤이 약간 다르지만 탈당 가능성을 기정사실화한 건 마찬가지다.

▷올여름까지만 해도 두 사람은 “잘해 보자”며 서로를 다독였다. 김 의장은 6월 본보와의 인터뷰에서 “대통령이 임기말에 탈당한다면 정당정치를 무력화(無力化)하는 것이다. 다음 대선에서 우리 당과 노 대통령이 함께 심판받아야 한다”고 했다. 노 대통령이 “탈당하지 않을 것이고 임기가 끝나도 백의종군하는 마음으로 당과 함께 가겠다”고 한 것은 8월이다. “(당)고문이라도 시켜 주면 좋겠다”고 너스레까지 떨었다. 불과 몇 개월 사이에 상황이 이렇게 달라졌다.

▷결별을 생각하는 이유는 서로가 다른 것 같다. 노 대통령은 ‘이혼하긴 싫지만 정 내가 거추장스럽다면 빠져줄 테니 당은 유지해 달라. 대신 신당을 만들려면 당신들이 나가라’는 것인 듯싶다. 열린우리당은 ‘더는 인기 없는 대통령과 함께 도매금으로 대접받는 게 싫고, 정계개편의 운신도 편하게 해 보자’는 뜻일 게다. 노 대통령의 ‘지역당’ 발언 때문에 열린우리당이 벌집 쑤신 듯 들끓고 있어 관계의 원상회복은 어려워 보인다. 하지만 어쩌랴. 이혼은 혼자 하는 게 아니니.

이진녕 논설위원 jinnyong@donga.com

횡설수설 >

-

서영아의 100세 카페

구독 270

-

횡설수설

구독 275

-

이호 기자의 마켓ON

구독

![[횡설수설/김재영]트럼플레이션이 부른 美 ‘둠 스펜딩’ 바람](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/02/21/131081050.2.jpg)

![“돌아가신 어머니가 로드뷰에”…지도앱에서 찾은 그리운 얼굴 [e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131080450.1.thumb.jpg)

댓글 0