“배려는 사절… 실력으로 승부”

‘기피’ 아프리카도 진출… 女超부서도 생겨

부부외교관 급증에 지역안배 인사 고민도

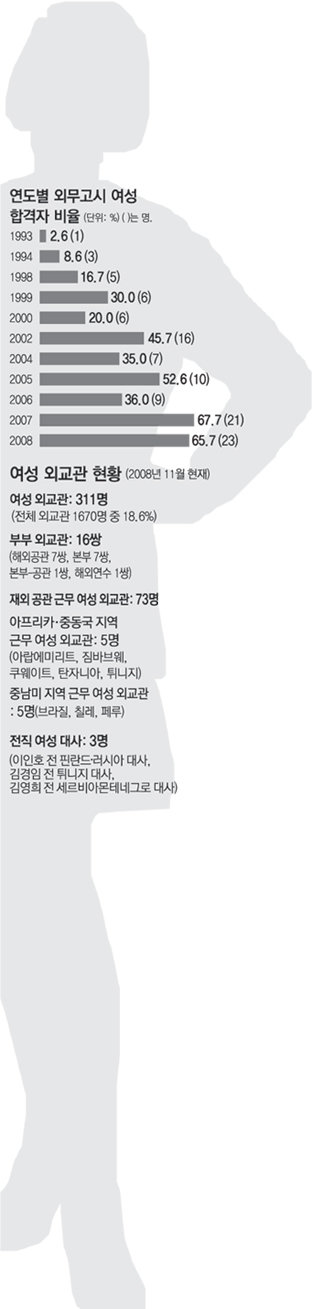

《공직사회, 특히 외교통상부에 여풍(女風)이 거세다. 올해 6월 발표된 외무고시 합격자 35명 가운데 수석을 포함한 23명(65.7%)이 여성이었다. 여성 외교관의 급증 추세는 외교부에 어떤 변화를 몰고 오고 있을까. 》

○ 8월부터 중남부 아프리카에도 진출

5, 6년 전만 해도 여성은 국제회의 등 발표 및 어학 능력이 요구되는 다자 외교 쪽에서 주로 활동했다.

요즘은 달라졌다. 양자외교를 담당하는 북미국과 동북아시아국, 나아가 북한과의 핵 협상을 전담하는 북핵외교기획단에까지 활동 무대를 넓히고 있다. 외교부 본부에서는 여성 직원이 더 많은 여초(女超) 부서도 심심찮게 발견할 수 있다. 워싱턴DC의 주미 한국대사관에도 2004년 여성 외교관이 부임하면서 ‘워싱턴=남성 외교관’이란 도식이 깨졌다.

올해 8월부터는 ‘여성 외교관의 사각지대’였던 중남부 아프리카에도 진출했다. 짐바브웨, 탄자니아대사관에 여성 외교관들이 배치됐다.

선진국 공관인 ‘온탕’과 후진국 공관인 ‘냉탕’을 번갈아 오가야 하는 외교부의 인사 원칙에도 불구하고 중남부 아프리카 부임은 여성 외교관에겐 ‘예외’로 인정돼 왔지만 이젠 그런 ‘예외’를 지킬 수 없다는 게 외교부 측의 설명이다.

‘소장파’ 여성 외교관들도 “배려는 사절”이란 분위기다. 2006년 입부해 북미국을 거쳐 올해 초 ‘차관실 첫 여성 비서관’으로 발탁된 김정연(29) 외무관은 “부름을 받으면 어디든지 달려가는 게 외교관이며, 남성과 동등한 위치에서 여러 실무 경험을 쌓아야 한다고 생각한다”고 말했다.

외교관 부인들의 친목, 봉사단체인 ‘외교부 부인회’는 2007년 10월 ‘외교부 배우자회’로 이름을 고치고 여성 외교관의 남편에게도 가입 자격을 주고 있다. 여성 외교관이 늘고 있는 현실을 반영한 것이다.

○ “부부이기에 앞서 외교관”

외교관은 3년에 한 번씩 부임지가 바뀐다. 여성 외교관은 남편과 가족의 동반이 가장 큰 고충이다. 김효은(41) 국제경제국 기후변화환경과장은 “맞벌이가 다반사인 요즘은 외교부만의 문제라고 할 수 없다”고 말했다. 그의 남편은 농림수산식품부 공무원이다.

부부 외교관도 급증하고 있다. 1987년 첫 커플이 탄생한 이래 현재 외교관 커플은 16쌍. 외교관 부부 커플 1호인 김원수 유엔 사무총장 특보와 박은하 유엔대표부 참사관 부부는 1987년 결혼 이후 3번이나 ‘헤어져’ 살았다. 아기는 한국에, 김 특보는 인도 뉴델리에, 박 참사관은 뉴욕에 흩어져 살 때도 있었다. 김 특보는 “‘부부’이기에 앞서 ‘외교관’인 만큼 이별은 감내해야 하는 문제”라고 말했다.

외교부는 인사 때마다 부부 외교관의 배치 문제를 고민한다. 함께 살 수 있도록 배려하는 ‘인도주의’와 특혜를 주는 것은 곤란하다는 ‘원칙’ 사이의 고민이다. 그간엔 남편과 같은 공관이나 인접 공관으로 발령을 내주는 등의 배려가 있었지만 그런 배려를 유지하기 어렵게 됐다는 게 외교부 당국자의 설명이다.

○ 상층부 “때로 고민될 때도…”

한 고위 당국자는 “아무리 인사를 공정하게 해도 주재국이 여성 외교관을 반기지 않는다면 부담이 된다”고 말했다. 이 당국자는 “중동 국가 중 가장 개방적이라는 아랍에미리트(UAE)도 UAE 주재 미국대사로 연속 세 명의 여성 대사가 부임하자 세 번째 여성 대사에겐 아그레망(신임장) 승인에 뜸을 들였다”고 전했다.

50대 대사급 인사는 “해외 공관에는 힘들고 험한 일이 많다. 주재원 수가 2, 3명인 경우도 많다. 여성 외교관이 출산 또는 육아휴직을 하면 그 일은 남성 외교관들이 나눠 해야 한다”고 했고, 또 다른 고위 인사는 “여성 외교관은 시험 성적이 좋고 일에 있어 똑 부러지고 열정적이다. 다만 밤샘 등 어려운 일을 피하려 해서는 ‘역시 여성’이란 편견을 깨뜨릴 수 없다”고 충고했다.

조수진 기자 jin0619@donga.com

■ 한국 여성외교관 현실

▼‘女風’ 고위층엔 아직 ‘미풍’… 재외공관장 한 명도 없어▼

지난해 국내 언론에는 미국 여성 2명이 자주 등장했다. 웬디 커틀러 한미 자유무역협정(FTA) 미국 측 수석대표와 수전 슈워브 미 무역대표부(USTR) 대표다. 이들은 한국 측과의 FTA, 미국산 쇠고기 협상을 진두지휘했다.

국제사회를 좌지우지하는 미 국무장관에도 2명의 여성이 진출했다. 빌 클린턴 행정부 시절의 매들린 올브라이트 전 국무장관과 조지 W 부시 행정부의 콘돌리자 라이스 현 국무장관이다.

우리나라에서 여성 대사는 지금까지 3명이 배출됐다. 1호는 1996년 부임한 이인호 전 주핀란드 대사. 그는 이후 주러시아 대사(1998년 4월∼2000년 2월)도 지냈다. 2호는 외무고시 여성 합격자 1호(1978년·12회)인 김경임 전 주튀니지 대사(2003년 6월∼2006년 9월). 2001년 외교통상부의 첫 본부 국장을 지냈다. 3호는 독일 전문가인 김영희 전 주세르비아몬테네그로 대사(2005년 9월∼2008년 9월)다.

그러나 11월 현재 특명전권대사와 대사, 총영사 등 글로벌 시대 세계를 무대로 활동하는 재외공관장 152명 가운데 여성은 한 명도 없다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개