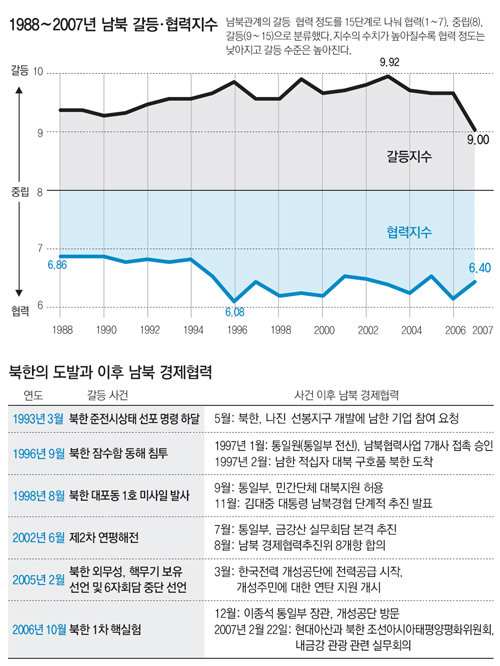

《북한이 지난 20년간 대남 무력 도발과 화해 무드 유발을 동시에 하는 ‘갈등과 협력의 이중 전략’을 구사해 온 사실이 북한의 각종 대남 행위들을 계량 분석한 실증 연구로 규명됐다. 북한이 올해 들어 극도의 긴장을 조성하다 최근 억류됐던 현대아산 근로자를 석방하고 대남 특사를 파견하는 등 유화 제스처를 보이는 행태도 이런 이중 전략에 따른 것임을 보여준다. 최근 고려대 강승규 박사가 쓴 학위 논문 ‘탈냉전기 남북한 갈등과 협력에 관한 경험적 연구’는 북한의 대남정책과 관련된 사건 6000건을 국가 간에 발생한 사건의 갈등·협력 정도를 보여주는 COPDAB(Conflict and Peace Databace) 15단계 분류법에 따라 협력(1∼7), 중립(8), 갈등(9∼15)으로 지수화했다. 1988∼2007년 통일부가 매년 펴낸 ‘남북대화’에 기록된 사건들을 분석 대상으로 삼았다. 이 지수가 높을수록 협력 정도는 낮고 갈등 정도는 높다. 분석 결과 아래와 같은 네 가지 특징이 나타났다.》

몸값 올린 뒤 대화 유도 전략 고착화

우선 갈등지수가 높을수록 협력지수가 낮을 것이라는 예상과 달리 갈등지수가 높았던 상위 5개 연도의 협력지수도 상당히 높았던 것으로 나타났다. 20년 동안 갈등지수가 가장 높았던 2003년은 협력지수도 7위로 꽤 높았다. 특히 갈등지수가 3번째로 높았던 1996년은 협력지수가 가장 높았다. 1차 핵실험이 있었던 2006년의 협력지수는 2번째로 높았다. 북한은 갈등이 극도로 고조될 때에도 거리낌 없이 손을 내민 것이다. 실제로 북한은 1999년 북한 경비정의 북방한계선(NLL) 침범으로 제1차 연평해전이 일어난 뒤에도 현대에 금강산 시설의 30년 독점사용권을 허용했다.

고려대 유호열 교수는 북한의 이중 전략을 두 가지 측면에서 설명했다. 북한이 경제적 지원이나 협력을 이끌어내기 위해 먼저 긴장 조성을 통해 몸값을 올린 뒤 대화에 나서는 전략이 상습화됐거나, 노동당 내에 도발을 담당하는 작전부와 대남협상을 주도하는 통일전선부가 따로 움직이고 있다는 것이다. 따라서 최근의 유화 제스처도 이런 이중 전략의 일환이거나 노동당 내 혼선으로 볼 수 있기 때문에 유화 국면이 지속될 것으로 보기는 어렵다는 것이다.

10대 도발사건 4개월 이내 경협재개

논문은 또 1996년 북한 잠수함의 동해 침투 사건, 2006년 1차 핵실험 등 북한의 10대 주요 도발 사건 이후의 경제협력 활성화 여부를 조사한 결과 대부분 도발 1∼4개월 만에 남한 정부의 특별한 제재 없이 다시 경제협력이 활발해진 것으로 나타났다고 밝혔다.

1998년 8월 북한이 대포동 1호 미사일을 발사한 지 1개월도 채 되지 않아 통일부는 민간단체의 대북지원을 허용했고 11월에는 당시 김대중 대통령이 남북경협의 단계적 추진 방침을 밝혔다. 강 박사는 “북한이 도발을 해도 경제적 타격을 입지 않는다는 점을 반복적으로 학습하고 있다”며 “대북 원칙보다 재집권을 위한 단기적 남북관계 개선에 집착한 남한 정부의 책임도 크다”고 말했다.

南, 관계개선 집착… 도발후 보상 반복

이에 따라 20년간 북한이 도발하면 남한이 경제협력이나 경제적 지원을 추진하는 공식이 성립됐다. 실제로 남북이 영향을 미치는 갈등·협력지수의 방향성을 구분해 조사한 결과 북한에 대한 남한의 행위(남→북)에서는 협력지수가, 남한에 대한 북한의 행위(북→남)에서는 갈등지수가 높게 나타났다. 갈등과 협력지수를 합한 평균지수는 북한의 대남 행위가 9.07로 갈등적이었던 반면 남한의 대북 행위는 7.49로 협력적이었다.

경제난 타개위해 군사위협 카드 사용

논문은 김정일 국방위원장의 집권 시기가 김일성 주석 집권기보다 갈등지수가 높고 갈등지수의 진폭도 크다는 사실을 밝혀냈다. 군사 도발의 경우 김일성 시대의 갈등지수는 9.78이었으나 김정일 시대에는 미사일 대포동 1, 2호를 발사하는 등 10.00으로 높아졌다.

이는 김일성 집권 때까지 안정적이었던 중국 소련과의 관계가 김정일 집권 이후 악화돼 극심한 경제난을 겪으면서 경제지원을 얻기 위한 카드로 군사적 도발을 사용해 왔기 때문인 것으로 분석된다. 유 교수는 “주요 사안을 노동당 중앙위원회나 정치국 회의에 회부했던 김 주석과 달리 김 위원장이 자기중심적 독재체제를 더 공고히 한 측면도 있다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개