담합경고-투자촉구 등 강성발언

‘화답’ 부족한 재계에 불만 표출

靑 “친기업보다 친시장으로”

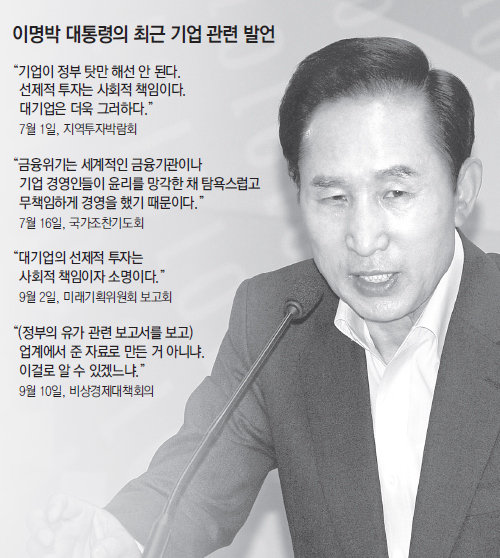

이명박 대통령이 ‘기업 책임론’을 부쩍 강조하고 있다. 그동안 기업에 대한 전폭적인 지원을 정책의 우선순위에 뒀다면 요즘은 기업에 대해서도 “따질 건 따지겠다”는 식이다. 이 때문에 재계에 대한 이 대통령의 시각이 바뀌고 있는 게 아니냐는 관측이 나오고 있다.

이 대통령은 10일 서울 남대문시장에서 주재한 비상경제대책회의에서 이례적으로 “(기업 간 가격) 담합 사례가 있으면 엄중히 책임을 물어야 한다”고 강력히 경고했다. 특히 이 자리에서 물가와 서민 생계에 큰 영향을 주는 유가와 관련해 해당부처가 제출한 원가 구성 자료를 보고는 “업계에서 준 자료로 만든 거 아니냐. 이걸로 알 수 있겠느냐”고 질책했다.

이에 앞서 이 대통령은 2일 대통령직속 미래기획위원회 보고회에서는 “대기업의 선제적 투자는 사회적 책임이자 소명”이라고 강조했다. 또 7월 1일엔 “기업이 정부 탓만 해선 안 된다”며 투자를 촉구했고, 같은 달 16일에는 “금융위기는 탐욕스럽고 무책임한 경영 때문”이라고 비판했다. 개별 정책에서도 정부는 대기업들이 큰 혜택을 보는 임시투자세액공제 제도를 내년부터 폐지하기로 했고, 대기업슈퍼마켓(SSM)의 과도한 확산에 제동을 거는 등 작년과는 확연히 달라진 분위기다.

정부의 친기업 기조가 일정부분 궤도 수정하는 것처럼 보이는 데 대해 청와대 안팎에선 재계에 대한 이 대통령의 서운함이 배어 있기 때문이라는 해석이 나온다. 이 대통령은 출범 초부터 ‘재벌 프렌들리(friendly)’라는 비난을 감수하면서까지 △금산분리 완화 △출자총액제한제도 폐지 등을 관철시켰다. 하지만 당초 기대와 달리 기업들의 투자와 고용이 늘지 않아 이에 대한 재계의 화답을 요구하고 있다는 것이다.

청와대 일각에선 이 대통령이 친서민 정책을 표방함에 따라 이와 대치되는 대기업들의 일부 관행을 고치려는 게 아니냐는 얘기도 나온다. 청와대 내에선 휘발유 등 석유제품 가격 인하나 통신비 20% 인하와 같은 대선공약 관련 정책들이 대기업들의 비협조로 가시적인 성과를 내지 못하는 데 대한 불만이 나오고 있다. 청와대의 한 관계자는 “가격 담합 등 불공정 행위를 엄단하겠다는 방침은 평소보다 톤이 매우 세다”며 “대통령이 기업의 생리를 잘 아는 만큼 이 부분에서도 근원적인 처방을 생각하고 있지 않겠느냐”고 말했다.

다만 이런 기류가 과거처럼 정권과 재계가 반목하는 관계로까지 이어지지는 않을 것이라는 관측이 우세하다. 그럼에도 집권 초처럼 무조건적인 기업 프렌들리를 추구하는 대신 재계에 대한 지원과 견제를 병행할 것이라는 전망이 많다.

이 대통령이 대기업 총수들과의 대면 접촉을 자제하는 것도 이 같은 흐름과 무관치 않다는 해석이다. 여기에는 친서민 정책을 통해 지지율과 정국 장악력이 높아지고 있다는 자신감도 반영된 듯하다. 청와대의 또 다른 참모는 “이 대통령의 최근 행보를 친기업이 아닌 친시장으로 재설정할 수 있는 게 아니겠느냐”며 “친시장은 친기업이 아니라 경쟁과 자율이라는 시장원리가 작동되도록 하고, 시장의 실패에 대해서는 정부가 적극 개입해 보완하겠다는 것”이라고 말했다.

이에 대해 박선규 청와대 대변인은 “이 대통령은 서민, 농어촌, 중소기업은 적극 돌봐야 할 대상으로, 대기업은 정부가 간섭하지 않아도 자생력을 갖고 있는 곳으로 보는 것이지 대기업에 대한 시각이 바뀌는 건 아니다”라고 설명했다.

고기정 기자 koh@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0