■ 국제사회 현안 급부상

중국의 탈북자 강제송환 논란을 계기로 지구촌 난민 문제가 국제사회의 현안으로 대두되고 있다.

2010년 말 기준으로 세계난민기구(UNHCR)가 보호하고 있는 난민은 모두 4370만 명으로 아프가니스탄과 이라크 난민이 절반을 차지한다.

난민 신청을 한다고 해서 모두 난민으로 인정되는 것은 아니지만, 지난 수십 년간 대부분의 국가는 어려운 국내 사정에도 불구하고 난민을 보호하는 쪽으로 정책을 펴왔다.

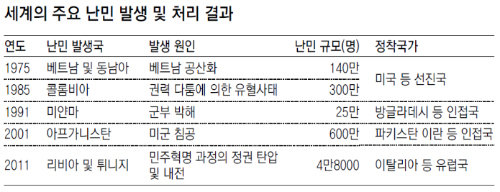

2011년 리비아와 튀니지에서 난민 4만8000여 명이 이탈리아 남부의 람페두사 섬으로 몰려들었을 때 이탈리아 정부는 단기체류증을 발급해 국경 이동이 자유로운 프랑스나 독일 등 다른 유럽 국가로 보냈다. 그 때문에 이 나라들과 갈등을 빚기도 했지만 강제송환은 일어나지 않았다.

1985년 콜롬비아에서 발생한 유혈사태로 난민 300여만 명이 발생했을 때 미국은 난민 대부분을 받아들였다. 난민의 대명사 격으로 불리는 베트남 ‘보트피플’도 미국 호주 프랑스 캐나다 등에서 난민 지위를 인정받았다. 한국도 1975∼1993년 한국에 도착한 보트피플 3000여 명 중 2400명가량은 미국 뉴질랜드 등으로 보내고 600여 명은 한국에 정착시켰다.

이 같은 국제사회의 관행과 비교할 때 중국이 북한 출신 난민들의 제3국 이동조차 금지한 채 이들을 강제 송환하는 것은 1951년 ‘난민의 지위에 관한 협약’이 체결된 이래 최악의 위반사례에 해당한다는 게 난민 전문가들의 지적이다.

이는 중국이 1982년 9월 가입한 ‘난민의 지위에 관한 협약’과 1988년 가입한 ‘고문방지협약’에도 배치된다. 중국은 탈북자 북송의 근거로 1960년 북한과 체결한 ‘조-중 탈주자 및 범죄인 상호인도협정’을 든다. 하지만 유엔헌장 103조, 난민협약 8조와 40조 1항은 국제협약과 국내법이 상충할 때는 국제협약이 우선한다고 규정하고 있다. 중국 스스로도 과거 국제협약과 국내법이 상충할 때 국제법이 우선한다고 여러 차례 밝혔다.

김영석 이화여대 법학전문대학원 교수는 “중국이 탈북자 문제에서 매번 범죄인 인도협정을 내세우는데 고문 금지는 모든 국제법의 상위에 존재하는 강행규범”이라고 지적했다. 국제법상 강행규범을 위반하는 조약은 무효라는 것이다.

중국이 탈북자를 난민으로 인정하지 않는 데 대해 국제난민지원센터 ‘피난처’의 이호택 대표는 “유엔 난민협약 1조는 인종, 종교, 정치적 의견을 이유로 박해받을 우려가 있는 사람을 난민으로 규정하고 있다”며 “탈북자의 탈출 이유가 경제적인 것일지라도 북한의 체제 특성상 송환 시 박해를 받는 이유는 정치적인 것이기 때문에 탈북자는 난민의 정의에 부합한다”고 말했다.

주애진 기자 jaj@donga.com

:: 난민의 지위에 관한 협약 ::

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0