반동의 처 챙겨준 부친 제자… 도시락 슬며시 내밀던 친구

박인숙 씨의 조부모는 늘 남쪽으로 간 아들을 그리워했다.

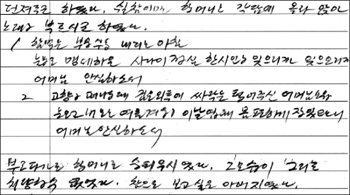

“쉴 참이면 할머니는 각담(돌무더기)에 올라 앉아 노래를 부르다가 슬피 우셨다. 그 모습이 그리도 처량할 수 없었다. 장마당에서 사온 쌀로 이밥(쌀밥)을 할 때가 있었다. 그럴 때마다 밥이 네 식기(그릇)가 있고 거기에 보자기를 덮어 놓았다. 내가 물으면 할머니는 말씀하셨다. ‘네 애비, 삼촌들이 올 것 같아서…. 집 나간 사람들은 꼭 온단다.’”

“깊은 밤에 자다가 깨어보면 할아버지가 자그마한 밥상에 무엇인가 올려놓고 중얼거리고 있었다. 나도 그것이 아들들의 명복을 비는 것임을 알 수가 있었다.”

“아버지의 조수였던 황학룡 선생이 어머님을 육아원에 입직(취직)시켰다. 반동의 처인데…. 아버님과 제자의 의리를 알 수 있었다. 그렇게 좋은 아버지인데 우리는 갈라져 있다.”

먹을 것이 없던 시절 박 씨를 챙겨주던 친구도 있었다. “기술 학교에 다닐 때 나는 도시락을 싸가지 못하고 다녔다. 점심때 나는 슬며시 나무숲에 가서 책을 보다가 돌아오곤 하였다…. (사연을 알게 된) 내 옆에 앉은 강은산이 늘 도시락을 2개 싸왔다. (나중에) 남편을 잃은 은산이가 굶어 죽었다는 말을 들었다. 삶 자체가 쌀을 구하기 위한 투쟁이었던 그때 나를 찾아오기 미안했을 것이다. 살기 힘들다고 의리까지 저버린 내가 죄스러웠다.”

주성하 기자 zsh75@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“美서 삼국사기 읽으며 자라… 호랑이 같은 독립투쟁 그렸다”[데스크가 만난 사람]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130339859.1.thumb.jpg)

댓글 0