‘자리 줄이기’ 검찰개혁의 핵심과제로 떠올라

법조계 “직급인플레 부추겨… 기득권 버려야”

대검찰청 중앙수사부 폐지와 함께 박근혜 정부 검찰 개혁의 2대 과제 중 하나로 떠오른 것이 차관급으로 알려진 검사장 자리 축소 문제다.

과도한 검찰 권력을 줄이기 위해서는 검찰의 ‘직급 인플레이션’에 대한 정비가 필요하다는 주장이 수그러들지 않는 것이다. 검사들 사이에서도 “검사장을 줄여야 한다”는 공감대가 형성돼 가고 있다. 다만 검찰 내에선 “검찰 직급을 둘러싼 논란 속에는 잘못 알려진 내용이 있다”는 하소연도 나온다.

○ 검사장 줄이기가 권력 내려놓기

늘어난 검사장 자리가 검찰 조직에 실질적인 도움이 되지 않았다는 지적도 나온다. 현재 검사장 자리는 모두 54개. 노무현 정부는 법원과의 직제 균형을 맞춘다는 명분으로 검사장 자리를 8개 늘렸다. 검사장에 상응하는 법원의 고등법원 부장판사 수가 검사장 수보다 3배 가까이 많다는 점을 감안한 것이다. 그러나 이 조치는 검찰의 직급 인플레만 부추겼을 뿐 실효성은 없었다는 지적이 많았다. 늘어난 자리 모두 독립된 검찰 조직을 이끄는 기관장이 아니어서 검찰 면만 세워준 것이라는 반응이었다. 대한변호사협회의 한 관계자는 “큰 조직을 이끌지 않는 간부 자리까지 검사장으로 격상시켜 겉모습만 대단하게 보이게 됐다”고 지적했다.

○ 검사장은 ‘무늬만 차관급’

검찰은 검찰이 기득권을 내려놓고 새롭게 출발해야 한다는 지적에 동감하면서도 검사장 직급에 대해서는 오해가 있다고 설명한다. 검찰 조직의 특수성을 이해해야 한다는 것이다. 검사는 판사 경찰 등과 함께 일반 공무원과는 다른 별도의 법을 통해 조직과 직제를 규정받는 특정직 공무원이다. 수사 재판 업무의 특성상 외압에 흔들리지 않도록 신분을 보장하기 위해서다.

검찰에 따르면 ‘검사장’은 공식 직급이 아니라 관행적으로 써온 표현이다. 군대에서 장성급 군인을 ‘장군’으로 총칭해 부르듯 고위직을 맡은 검사를 검사장으로 불러온 것이다.

검사장에 해당하는 간부 자리를 검찰청법에서 찾는다면 ‘대검 검사급 검사’가 맡는 자리에 해당한다. 이 법은 검찰총장, 대검찰청 차장검사, 고등검찰청검사장, 지방검찰청검사장, 서울중앙·대구·부산지검 1차장검사, 대전·광주지검 차장검사 등 13종의 고위 보직을 ‘대검 검사급 검사’가 맡도록 규정하고 있다.

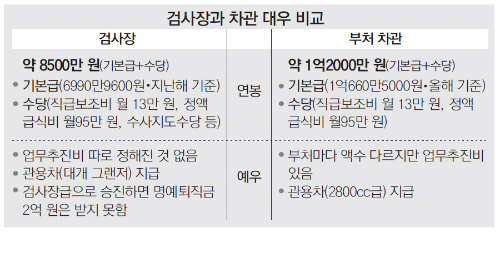

검사장의 급여는 중앙 행정부처 차관과 비교할 때 적은 편이다. ‘검사의 보수에 관한 법률’에 따르면 경력 20∼25년차 검사장의 경우 평균 13∼14호봉의 기본급 6591만8400∼6990만9600원(지난해 기준)을 포함해 대략 8500만 원 안팎의 연봉을 받는다. 반면 중앙 행정부처 차관의 올해 연봉은 1억2000만 원 안팎이다. 기본급 1억660만5000원에 매달 정액급식비 13만 원과 직급보조비 95만 원 등을 더한 금액이다. 검사장 급여가 일반 부처 차관보다 3500만 원 정도 적은 셈이다. 이에 대해 행정안전부 관계자는 “검사장은 규정에는 없지만 차관급 예우를 받아온 게 관행이었다”고 밝혔다.

5급(사무관)으로 임용되는 행정고시 출신 공무원과 달리 검사는 처음부터 3급(부이사관)으로 임용된다는 것도 근거가 없는 말이라고 검찰은 주장한다. 공무원 여비 지급 구분표에 평검사와 3급 공무원이 같은 등급으로 돼 있어 오해가 생겼다는 것이다. 처우도 일반 3급 공무원 수준에 못 미친다고 검찰은 설명한다.

검찰 주장대로라면 검사장 자리는 ‘무늬만 차관급’인 셈인데도 검사장을 줄여야 한다는 국민적 공감대가 만들어진 이유는 뭘까. 한 검찰 간부는 “검사들이 검사장 승진을 앞두고 치열한 경쟁을 벌이고 검찰은 검사장을 한 자리라도 더 늘리기 위해 애쓰는 이유가 뭔지 검찰 스스로 돌아봐야 한다”고 말했다.

검찰 고위 간부 출신의 변호사는 “큰 조직을 지휘하지 않는 검사장들이 있다는 것 자체가 검찰 직급 인플레를 보여주는 것”이라고 했다. 참여연대 사법감시센터 관계자는 “‘검사장이 차관급이냐’의 문제가 아니라 검찰 조직의 비대화를 국민이 걱정하는 것”이라고 말했다.

전지성·최예나 기자 verso@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0