그런데 아내는 정반대다. 출장으로 자주 집을 비우는 남편 때문에 늘 남겨졌다. 나는 떠날 때마다 아내에게 미안함을 떨칠 수 없다. 남는 자가 떠나는 자보다 더 힘들다는 것을 알아서다. 떠나는 사람에겐 찾아갈 목적지가 있다. 그러니 뒤를 돌아볼 겨를이 없다. 반면 남는 사람은 그렇지 못하다. 떠난 이의 빈자리를 돌봐야 하고 돌아오기까지 기다려야 한다. 그래서 나는 내 질문에 답을 못하는 사람에게 늘 이렇게 주문한다. 남겨지지 말고 떠나는 사람이 되라고.

그런데 이번 연말만큼은 나도 남겨졌다. 그러면서 14일 타계한 한 분을 떠올린다. 이만섭 전 국회의장이다. 이 말에 고인과 나의 친분이 무척 두터웠을 거라고 생각할지도 모르겠다. 전혀 그렇지 않다. 평생 단 한 번 만난 게 전부다. 대학 신입생 환영행사에서 선배로 등단해 멋진 응원 솜씨를 보여주는 걸 먼발치에서 본 적도 있고, 기자가 되어 신문사 선후배 사이에 뒤섞여 인사를 나눈 적은 있지만 만났다고 말할 수는 없다. 처음이자 마지막 ‘만남’은 2011년 여름이었다. 동아일보에 게재된 내 칼럼을 읽고 만나자고 연락을 해 와서다.

박 의장의 1962년 울릉도 방문은 전격적이었다. 울릉도 출신 한 공무원의 자조가 계기가 됐다. ‘이렇게 내팽개쳐 둘 거라면 차라리 일본에 팔아버리시지요’라는. 박 의장의 울릉도행은 비밀리에 진행됐다. 포항에서 해병대 상륙훈련 참관 후 해군함을 이용하는 것이었다. 그런데 울릉도로 가는 도중 선상에서 소동이 벌어졌다. 기자 한 사람이 몰래 탄 것이 발각된 것이었다. 당시 동아일보 기자였던 이만섭 씨였다. 그때 울릉도까지는 포항서 목선으로 스무 시간 걸렸다. 그러니 돌려보낼 수도 없었다. 그래서 이 기자는 자연스럽게 박 의장의 울릉도 방문에 동행하게 됐다.

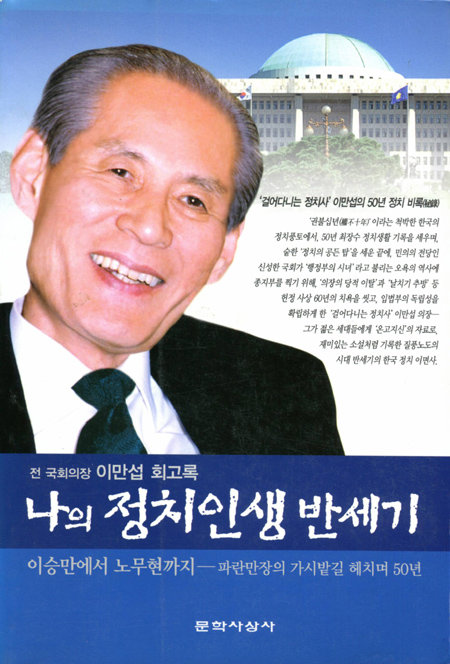

고인이 나를 만나려 했던 이유. 내게 당시 상황을 좀더 정확하게 알려주기 위해서였다. 그는 당시 상황을 소상하게 설명하고 그 내용이 기록된 책도 한 권 건넸다. 언론인에서 정치인으로 변신한 인생여정을 적은 자서전이었다.

그 칼럼 이후 울릉도에선 몇 가지 변화가 일어났다. 1년 후인 2012년 7월, 당시 박 의장이 숙박했던 옛 군수의 관사에 ‘고 박정희 대통령 기념관’이 문을 열었다. 그 한 달 후엔 이명박 대통령이 대한민국 대통령으로서는 처음으로 독도를 방문했다.

이제 그는 떠났다. 다시는 돌아오지 않는다. 꼬장꼬장한 그 모습도, 확신으로 가득 찼던 그 목소리도 이제 더는 보고 들을 수 없다. 그로 인해 우리는 남겨졌다. 난마처럼 얽히고설킨 현실 때문에 그의 빈자리가 더 커 보인다.

조성하 전문기자 summer@donga.com

조성하 전문기자의 그림엽서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

아파트 미리보기

구독

-

정성갑의 공간의 재발견

구독

-

데스크가 만난 사람

구독 23

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[조성하 전문기자의 그림엽서]하마마쓰, 조성진 그리고 통영](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/01/27/76151105.2.jpg)

댓글 0