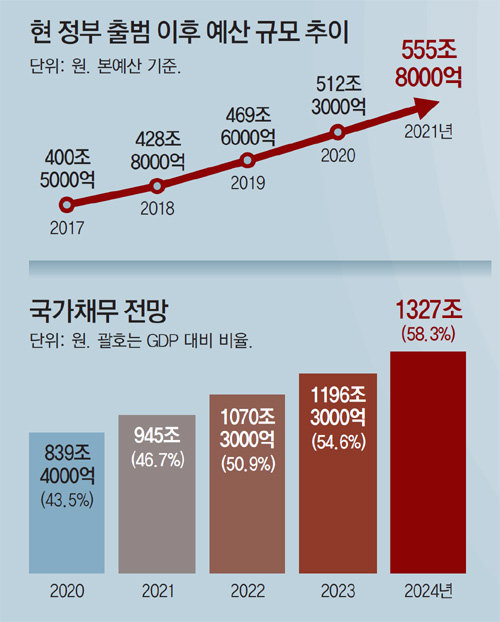

[내년 556조 예산안]

재정 풀어 경기회복 불씨 살리기, 복지지출 200조… 절반이 경직성

코로나로 법인세 3.1% 감소… 1인당 국가채무 2년뒤 2060만원

“투자심리 살릴 규제개혁 절실”

정부가 나랏빚을 늘려가며 556조 원에 육박하는 초(超)슈퍼급 예산을 짠 것은 재정을 땔감 삼아서라도 경기 회복의 불씨를 살려야 한다는 절박함 때문이다. 장기화하는 전염병 사태로 민간 경제가 위축된 만큼 나랏돈을 풀어 ‘경기 절벽’만큼은 피해가자는 것이다.

하지만 2년 뒤면 국가채무가 1000조 원을 넘어서고 4년 후면 국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율이 60%에 육박할 정도로 나랏빚 증가 속도가 가팔라 재정건전성이 급속히 훼손되고 있다는 우려가 크다.

○ 복지, 고용예산 200조 원 시대

1일 정부는 내년도 예산안을 올해 본예산보다 43조5000억 원(8.5%) 늘어난 555조8000억 원으로 편성했다. 복지예산으로 불리는 보건, 복지, 고용 분야가 10.7% 늘어난 199조9000억 원으로 가장 많다. 과거 사례에 비춰 국회 심의 과정에서 늘어날 가능성이 높다. 복지예산은 기초연금과 기초생활보장 같은 경직성 항목이 절반을 차지한다. 한번 만들어 놓으면 줄이기 어렵다. 여기에 노인 일자리 등 세금으로 만드는 공공일자리(103만 개)와 단기 아르바이트가 많은 민간 일자리를 창출하기 위해 8조6000억 원을 투입한다.

가장 큰 원인은 세수 감소다. 내년 국세 수입은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 기업 실적 악화로 법인세가 올해보다 9조2000억 원(3.1%) 감소할 것으로 예측된다.

부족한 돈은 적자 국채 등 빚을 내 조달한다. 정부는 일단 증세는 선택지에서 빼놓고 있다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “증세보다 위기 극복이 우선이다. 내년 예산을 편성하면서 증세를 전제하지 않았다”고 했다. 재정 확대의 부담을 미래세대에 넘길 수밖에 없다는 것이다. 하지만 부동산 보유세, 소득세 인상 등으로 이미 부유층 증세가 진행되고 있다는 시각도 있다.

내년 적자 국채 발행 규모는 89조7000억 원으로 본예산 기준 역대 최대치다. 정부는 올해 이미 60조3000억 원의 적자 국채를 발행한 뒤 1∼3차 추경을 통해 37조5000억 원의 적자 국채를 추가로 찍었다. 이 같은 기조가 이어지며 재정건전성 악화도 불가피해졌다. 내년 관리재정수지 적자는 GDP의 5.4%, 국가채무는 GDP의 46.7%로 올라간다. 올해 국가채무비율은 43.5%였다.

○ 2년 뒤 1인당 국가채무 2000만 원 넘을 듯

올해 처음으로 800조 원을 넘어선 국가채무는 내년에 945조 원으로 늘어난다. 2022년에는 국가채무(1070조3000억 원)가 1000조 원을 돌파할 것으로 정부는 추산했다. 국가채무를 주민등록인구로 나눈 1인당 국가채무는 현재 1540만 원 선이지만 2022년에는 2060만 원 안팎으로 올라갈 것으로 보인다.

전문가들은 지속가능한 재정정책을 위해선 민간에서 발생하는 세수가 뒷받침돼야 하는 만큼 기업 투자심리를 살릴 수 있는 과감한 규제 개혁과 정책 전환이 필요하다고 조언한다. 재정 적자가 지나치게 늘어나면 정작 필요할 때 돈을 투입할 여력이 사라져 올해와 같은 예기치 않은 변수에 대응하기 어려워지고 국가신용등급이 떨어질 수 있다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 “한번 만들어진 지출은 줄이기 어렵고 증세를 통해 세수를 확대하는 것 또한 어려워 악화된 재정 상태는 계속 나빠질 가능성이 크다”고 말했다.

세종=송충현 balgun@donga.com·남건우 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 1

추천 많은 댓글

2020-09-02 07:28:33

경남고는 지들 선배 2명 때문에 폐교 시켜야 한다! 나라를 부도내고 말아먹는 대통령 2넘을 배출한 죄다!